束发之年,是指古代中国男孩在十五岁左右时进行的一种仪式,标志着他们从儿童成长为成年人的重要时刻。在这一年,男孩们会将自己的头发束起来,表示他们已经脱离了童年的稚嫩,开始承担起成年人的责任和义务。束发之年的起源可以追溯到周代,当时被视为“行冠礼”的前奏,是男子进入成人社会的必经之路。在古代社会中,束发之年不仅是一个生理上的变化,更是一个社会和文化上的转变。它象征着男孩们开始接受更严格的道德和知识教育,为将来在家族和社会中扮演重要角色做好准备。束发之年也是对男孩们过去成长的肯定和未来的期许,是古代中国社会中一个重要的文化传统。

在中国悠久的历史长河中,对于个人生命阶段的划分,不仅体现在对年龄的简单计数上,更蕴含着丰富的文化意义和社会期待。“束发”一词,便是用来特指男孩成长至一定年龄时所经历的一个重要仪式,它标志着从童年到成年的过渡,象征着责任、成熟与独立,究竟“束发”是指多少岁呢?本文将深入探讨这一传统习俗的起源、意义及其在现代的回响。

一、束发的起源与年龄界定

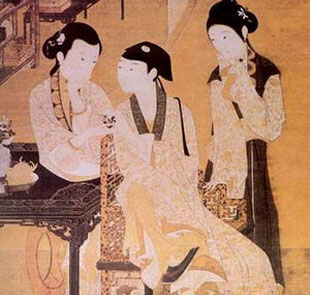

“束发”一词最早可追溯至《礼记·内则》中的记载:“(男子)八岁……成童,……发长,总角。”这里的“八岁”即为“束发”之始,意味着男孩在八岁时开始将头发编成发髻,以示进入了一个新的成长阶段,值得注意的是,“束发”虽常以八岁为标志,但并非绝对固定于这一岁数,在古代社会,随着家庭条件、地域习俗及个人发展的不同,这一仪式可能有所提前或延后,但八岁作为普遍接受的标准年龄,在历史文献和民间传说中占据着重要位置。

二、束发的文化意义

1、身体成长的象征:在古代中国,人们相信“身体发肤,受之父母”,束发不仅是身体发育的标志,也意味着孩子开始承担起对身体的责任,学会爱护并管理自己的身体。

2、心理成熟的标志:“束发”之后,男孩开始接受更加严格的礼仪教育和文化熏陶,这标志着他们心理上的成熟,开始理解并践行社会规范与道德准则。

3、社会角色的转变:从“总角”到“束发”,男孩从被保护、被教育的对象转变为可以参与家族事务、承担社会责任的成员,这一转变不仅体现在家庭内部,也体现在社会交往中,标志着他们正式成为社会的一员。

4、教育与未来的期许:在古代教育体系中,“束发”之后的孩子会开始接受更为系统的知识学习,包括儒家经典、诗词歌赋、武艺骑射等,这不仅是为了个人修养的提升,也是为了将来能够更好地服务国家和社会。

三、束发习俗的现代回响

尽管随着时代的发展,“束发”这一具体仪式在现代社会已不再普遍实行,但其背后的文化精神与价值观念却以不同的形式得以传承。

1、青少年教育:现代教育中依然重视青少年时期的心理与生理成长,通过学校教育、家庭教育和社会引导,帮助青少年建立正确的价值观、责任感和自我管理能力,这可以视为对古代“束发”教育理念的现代诠释。

2、成人礼的演变:虽然“束发”不再作为正式的成人礼仪式,但现代社会的成人礼(如18岁成年礼)在某种程度上继承了“束发”的寓意,强调个体从依赖走向独立,从学习知识到承担社会责任的转变。

3、文化传承与认同:在互联网上、文学作品中或是某些特定社群内,“束发”的概念依然被提及和讨论,成为连接过去与现在、传统与现代的文化纽带,它不仅是一种历史记忆的保留,也是对个人身份和文化归属感的强调。

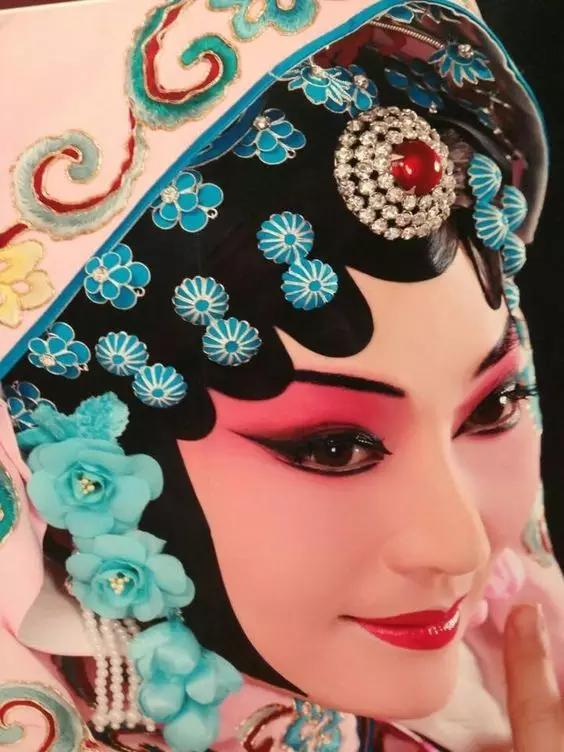

4、时尚与美学:在当代时尚界和美学领域,“束发”作为一种发型风格被重新诠释和运用,成为一种表达个性、审美和时代精神的方式,无论是古装剧中的角色造型还是现代年轻人的创意发型,都可见“束发”元素的融入与再创造。

“束发”作为中国传统文化中一个重要的时间节点和象征符号,它不仅标志着男孩从孩童到成人的转变,更承载着对个人成长、家庭责任和社会担当的深切期许,虽然随着时代变迁,“束发”的具体形式已逐渐淡出日常生活,但其所蕴含的文化精髓和价值观念依然影响着现代社会的方方面面,在快速变化的世界里,我们或许可以从中汲取灵感,以更加开放和包容的心态去理解和传承那些能够促进个人成长、增进社会和谐的传统文化元素。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...