书法四体,即楷、行、草、隶四种书体,是中国书法的艺术瑰宝和文化传承的重要组成部分。楷书端庄工整,行书流畅自然,草书奔放洒脱,隶书古朴典雅。它们不仅在形式上各具特色,更在文化内涵上承载了中华民族的审美观念和哲学思想。书法四体的发展历程,见证了中华民族的智慧和创造力,也反映了中国文化的博大精深和历史变迁。在现代社会,书法四体依然保持着其独特的艺术魅力和文化价值,成为人们追求精神寄托和文化认同的重要载体。通过学习书法四体,人们可以更好地理解中国文化的精髓和传统价值观,同时也能在书写中陶冶情操、修身养性。

在中国博大精深的传统文化中,书法作为一种独特的艺术形式,不仅承载着文字的记录功能,更蕴含了深厚的文化底蕴和审美价值,而“书法四体”作为书法艺术中的重要概念,更是体现了中国书法在形式与内容上的高度统一和丰富多样性,本文将深入探讨书法四体的具体含义、历史发展、艺术特点以及其在当代的传承与影响。

一、书法四体的定义

书法四体,即真书(楷书)、行书、草书、隶书四种基本书体,它们各自具有独特的风格和技法,共同构成了中国书法艺术的丰富面貌。

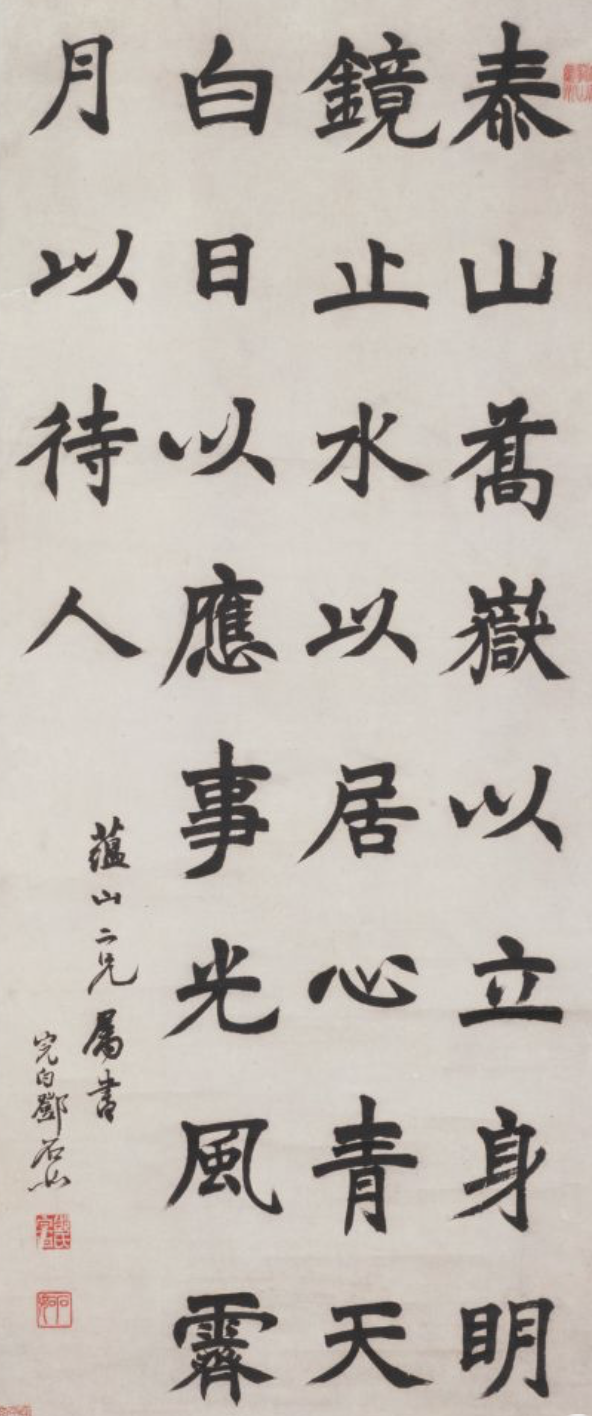

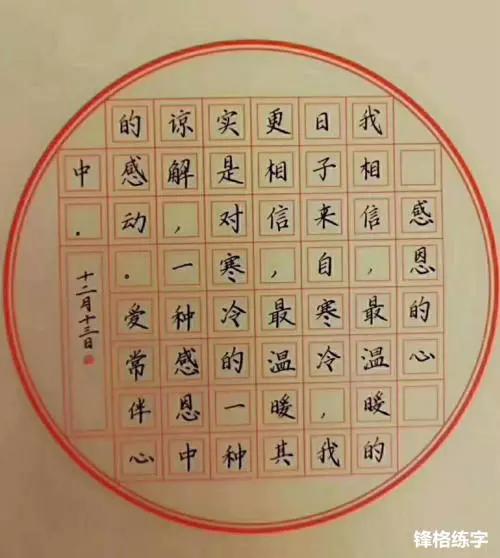

1、真书(楷书):起源于汉末,成熟于唐朝,以其规整工整、结构严谨、点画分明而著称,真书笔画清晰,字字独立,是学习书法的基础,也是日常书写和碑刻的主要字体。

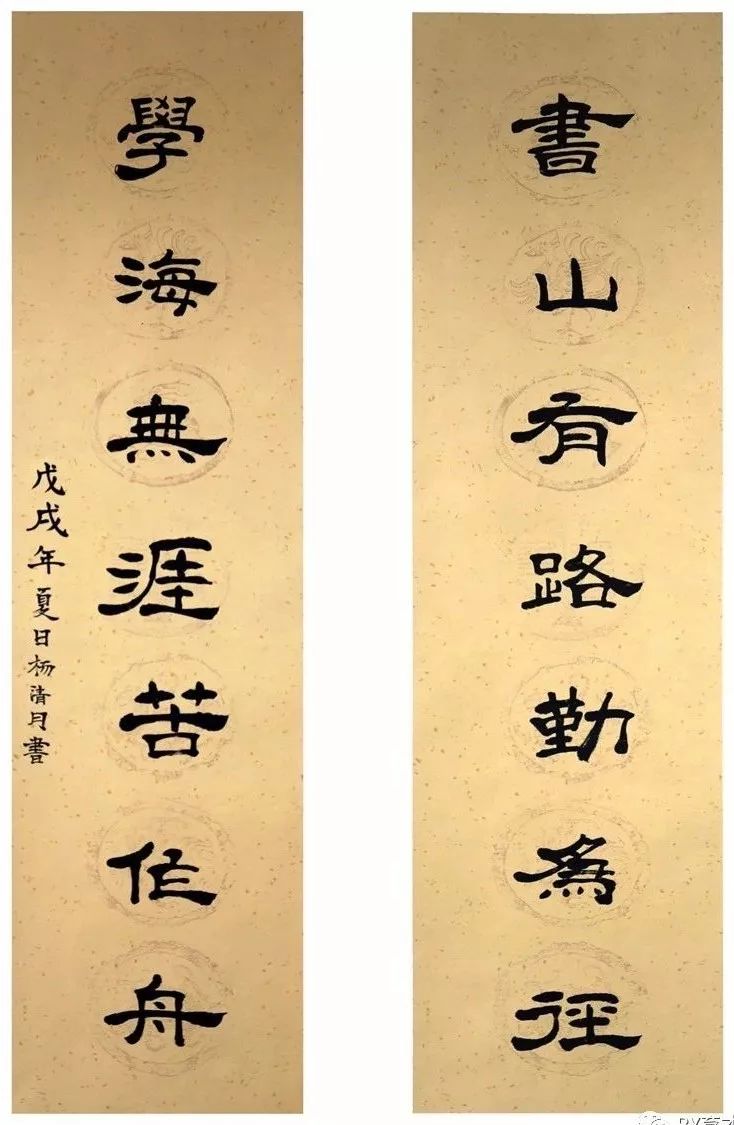

2、行书:介于真书与草书之间的一种书体,始于汉末,盛行于东晋,行书既保留了真书的工整,又融入了草书的流畅,具有书写快捷、易于辨认的特点,是日常手札和文书往来的常用字体。

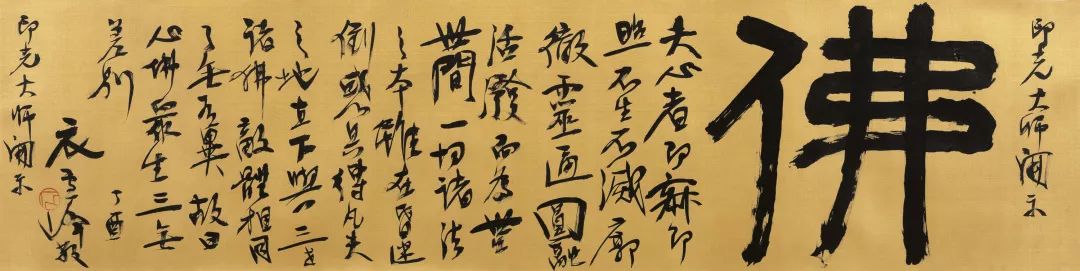

3、草书:分为章草、今草和狂草三种,今草和狂草尤为注重笔画的连绵与省略,追求一气呵成、自由奔放的艺术效果,草书虽难以辨认,但以其独特的艺术魅力和高超的技巧,成为书法家们竞相追求的高境界。

4、隶书:起源于秦朝,盛行于东汉,隶书打破了篆书的象形结构,字形扁平,笔画有波磔(即“蚕头燕尾”),结构均衡对称,显得古朴而庄重,隶书的出现标志着汉字从古文字向今文字的转变,对后世书法影响深远。

二、书法四体的历史发展

书法四体的形成与发展,是中国古代社会文化、哲学思想以及审美观念的集中体现,真书在唐朝达到鼎盛,唐太宗李世民更是亲自参与推广“二王”(王羲之、王献之)书法,使得真书成为官方和民间普遍认可的正体字,行书的兴起则与魏晋时期士人文化的兴起密切相关,文人墨客以行书作为交流情感、抒发个性的媒介,草书的演变则反映了书法从实用到艺术的转变过程,从章草的规范严谨到今草、狂草的自由奔放,体现了书法家对笔墨控制的极致追求,而隶书的出现则是汉字发展史上的一个重要转折点,它不仅简化了篆书的复杂结构,还为后来的楷书、行书、草书的形成奠定了基础。

三、书法四体的艺术特点

1、真书(楷书):强调“横平竖直”,每一笔每一划都要求精准到位,展现出严谨的法度和端庄的气质。

2、行书:在保持真书结构的基础上,通过笔画的连写和省略,使书写更加流畅自然,体现了“行云流水”般的动态美。

3、草书:以简练的笔画和自由的布局著称,追求“意在笔先”、“一气呵成”的境界,展现出书法家超凡的笔墨控制能力和深厚的文化底蕴。

4、隶书:以其独特的“蚕头燕尾”笔画和均衡对称的结构为特点,展现出古朴而庄重的艺术风格,是研究汉字发展演变的重要资料。

四、书法四体的当代传承与影响

在当代社会,尽管信息技术的飞速发展使得书写方式发生了巨大变化,但书法作为一门传统艺术形式,其魅力和价值依然不减,书法四体不仅在专业领域内得到深入研究与传承,还逐渐走进大众视野,成为文化交流和艺术教育的重要组成部分,许多学校将书法纳入必修课程,通过学习书法四体,学生不仅能够提高自身的文化素养和审美能力,还能深刻理解中华文化的博大精深,随着国际文化交流的日益频繁,中国书法也成为了展示中国文化软实力的重要窗口,吸引了世界各地的人们前来学习和欣赏。

书法四体作为中国书法艺术的瑰宝,不仅是中国古代文化的重要载体,也是世界文化艺术宝库中的一颗璀璨明珠,它们以其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵,跨越时空的界限,继续在当代社会发光发热,无论是对于专业人士还是普通爱好者而言,学习与欣赏书法四体都是一次心灵的洗礼和文化的传承,在快速发展的现代社会中,让我们不忘初心,继续弘扬和传承这一门古老而又永恒的艺术形式,让书法之花在新的时代绽放出更加绚丽的光彩。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...