中国国画山水画技法,是中华文化中独具特色的艺术形式。它通过笔墨的浓淡干湿、皴擦点染等技巧,将自然之美与画家的意境融为一体。在创作中,画家需深入自然,观察山川草木的形态、光影变化,将之转化为画面的构图和色彩。笔墨的运用也体现了画家的情感和思想,通过墨色的深浅、线条的粗细、笔触的轻重等,传达出画家的心境和追求。山水画不仅是对自然之美的再现,更是画家内心世界的抒发。在创作过程中,画家需注重“意在笔先”,即先有构思和意境,再以笔墨表现。这种技法体现了中国文化的“天人合一”思想,强调人与自然的和谐共生。中国国画山水画技法是笔墨、意境与自然之美的完美融合,是中华文化中不可或缺的瑰宝。

在中国悠久的文化长河中,国画以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,成为了中华民族文化的重要组成部分,山水画作为国画的一大流派,不仅展现了自然山水的壮丽与和谐,更蕴含了中国人“天人合一”的哲学思想,山水画的创作,不仅仅是简单的自然景观再现,更是画家内心情感与自然之美的深度对话,本文将深入探讨中国国画山水画的技法,包括笔墨运用、构图布局、意境营造等方面,以期为读者呈现这一古老艺术形式的独特魅力。

一、笔墨技法:骨法用笔,水墨淋漓

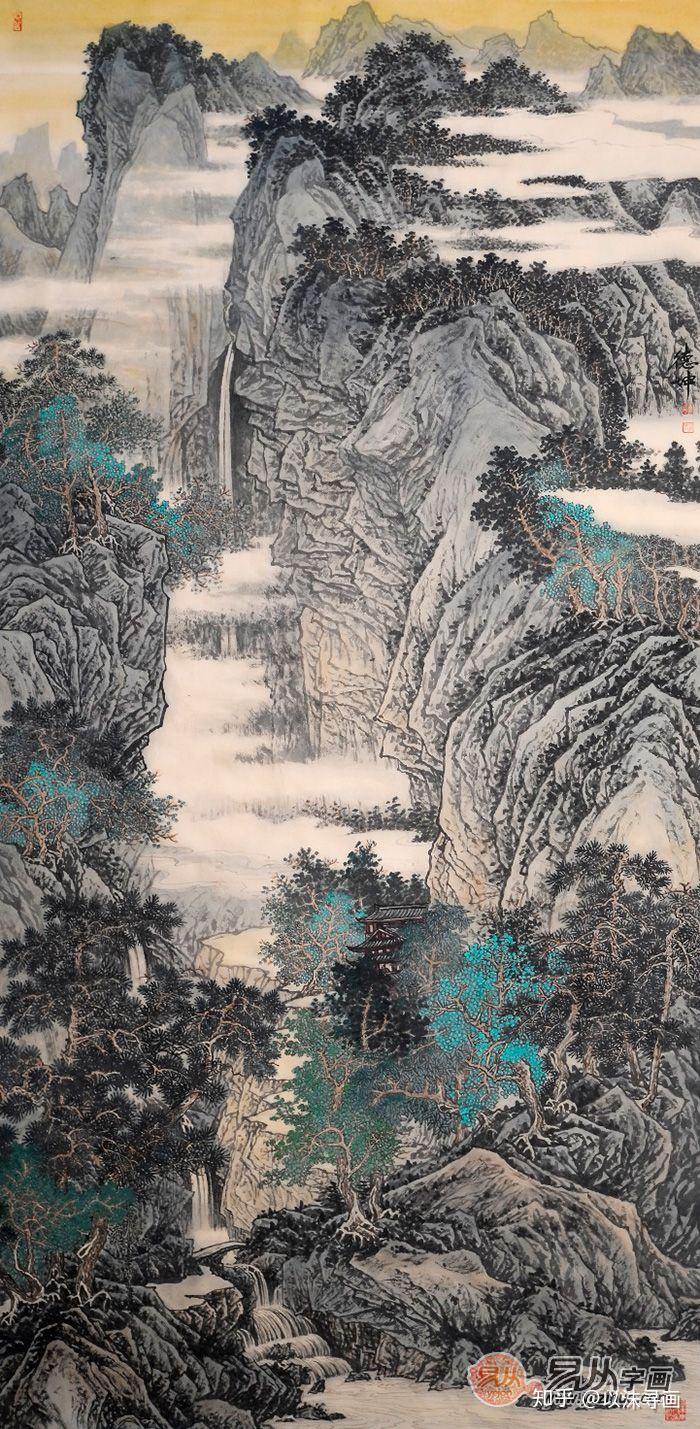

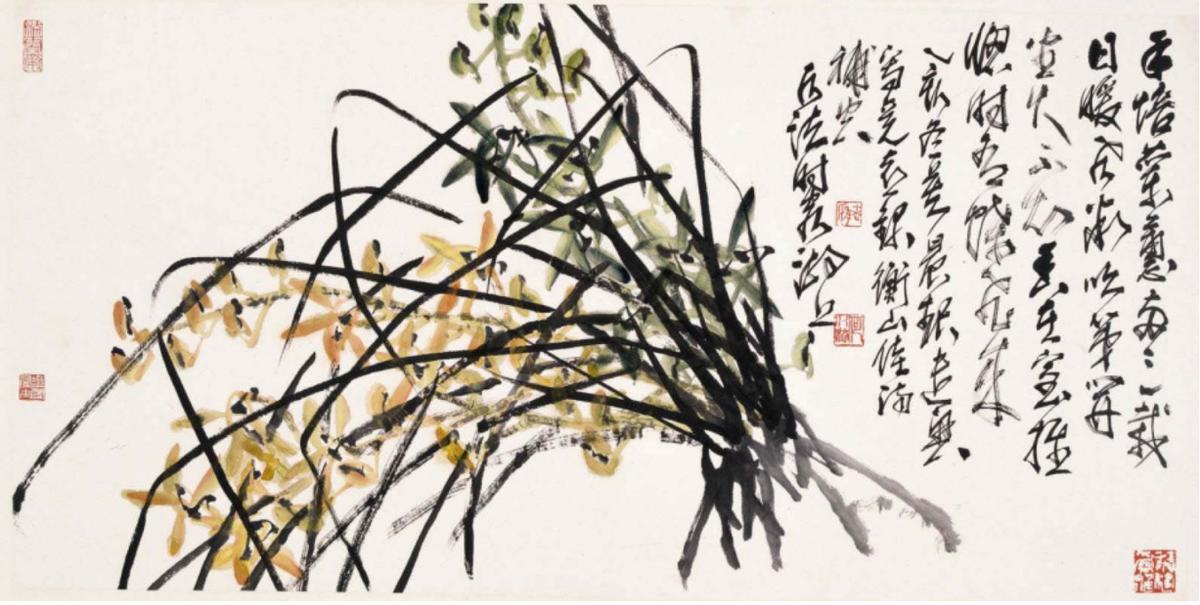

中国国画山水画的笔墨技法,是其艺术表现力的核心,笔法讲究“骨法用笔”,即通过不同形态的线条来塑造物象,传达物体的质感和动感,具体而言,有“中锋”、“侧锋”、“逆锋”等用笔方式,中锋行笔圆润流畅,适合勾勒山石轮廓;侧锋则能表现出树木的灵动与枝叶的丰富层次;逆锋则能产生苍劲有力的效果,常用于刻画老树或岩石的质感。

墨法上,讲究“五墨六彩”,即焦、浓、重、淡、清五色和干湿、浓淡、黑白等六彩的变化,通过墨色的浓淡干湿变化,可以营造出山水的远近层次、明暗对比和空气感,使画面更加生动立体,在表现远山时,常用淡墨轻扫,以表现其朦胧之美;而近景则多用浓墨重彩,以突出细节和质感。

二、构图布局:经营位置,气韵生动

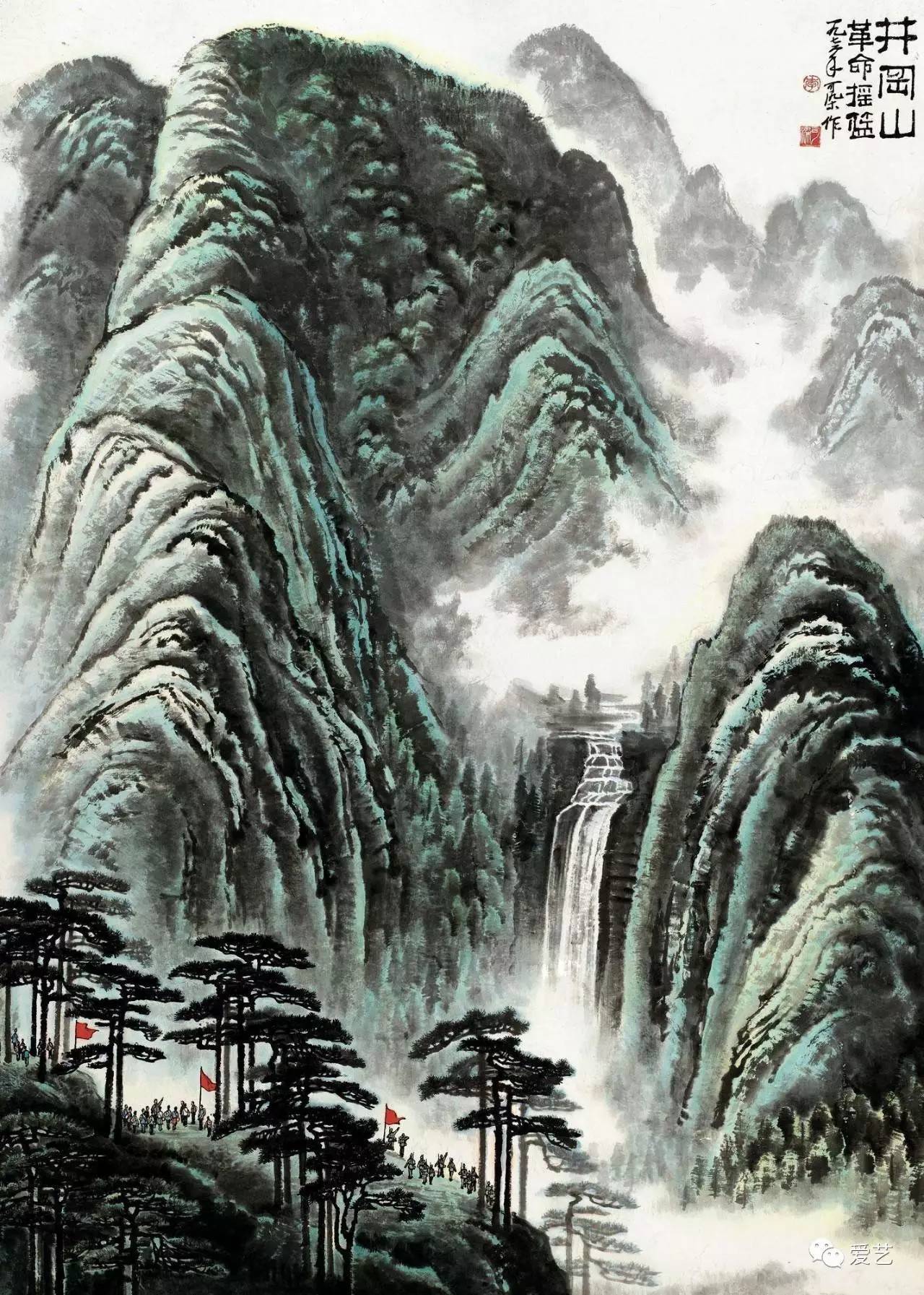

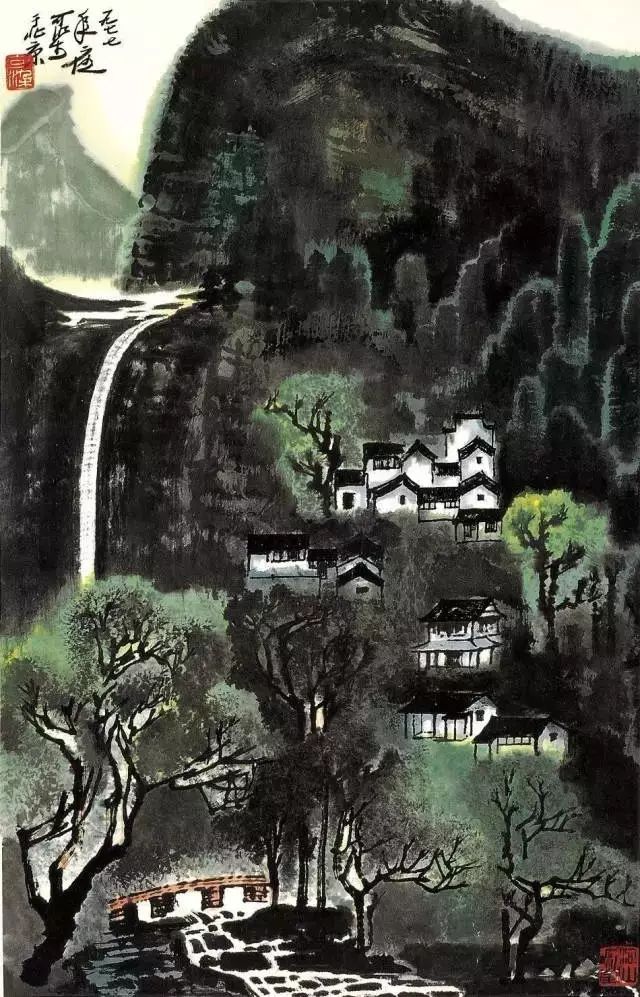

山水画的构图布局讲究“经营位置”,即画家在创作前对画面的整体构想和布局安排,这不仅仅是对自然景观的简单复制,而是经过深思熟虑的艺术处理,中国山水画常采用“三远法”——高远、深远、平远,来表现不同的视觉效果和空间感,高远法多用于表现崇山峻岭的雄伟壮观;深远法则能展现山峦重叠、深邃幽远的意境;平远法则以平视的角度展现江河湖海、平原旷野的辽阔与宁静。

在具体布局上,画家还需考虑“开合”、“虚实”、“疏密”等关系,开合是指画面中的开放与闭合空间,虚实则是实景与虚景的相互映衬,疏密则是景物分布的疏密有致,通过这些布局技巧,可以使画面既富有变化又保持统一和谐,达到“气韵生动”的艺术效果。

三、意境营造:心随景动,情景交融

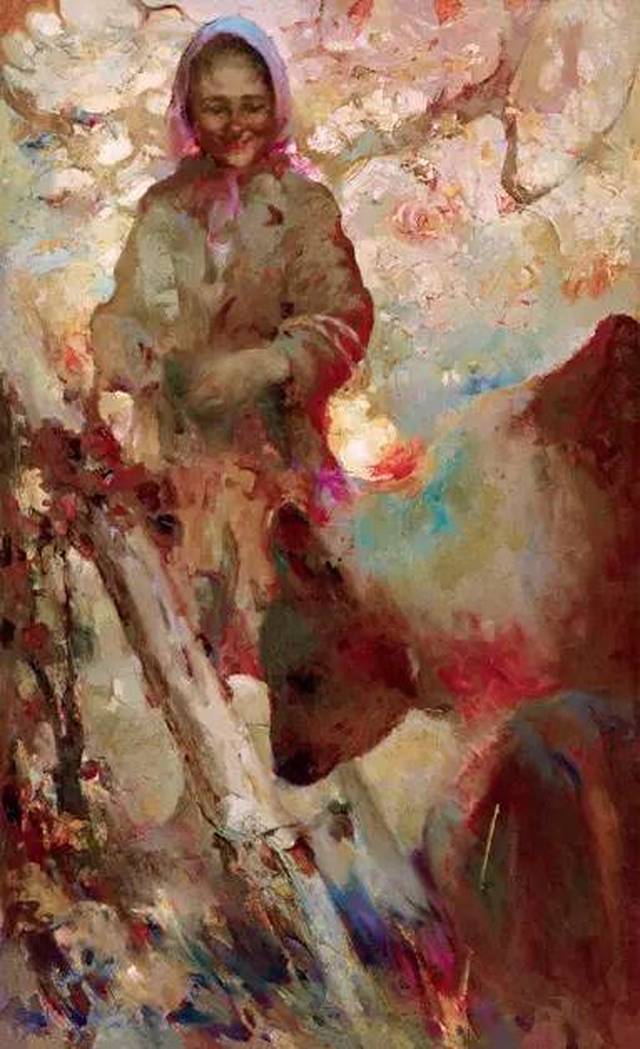

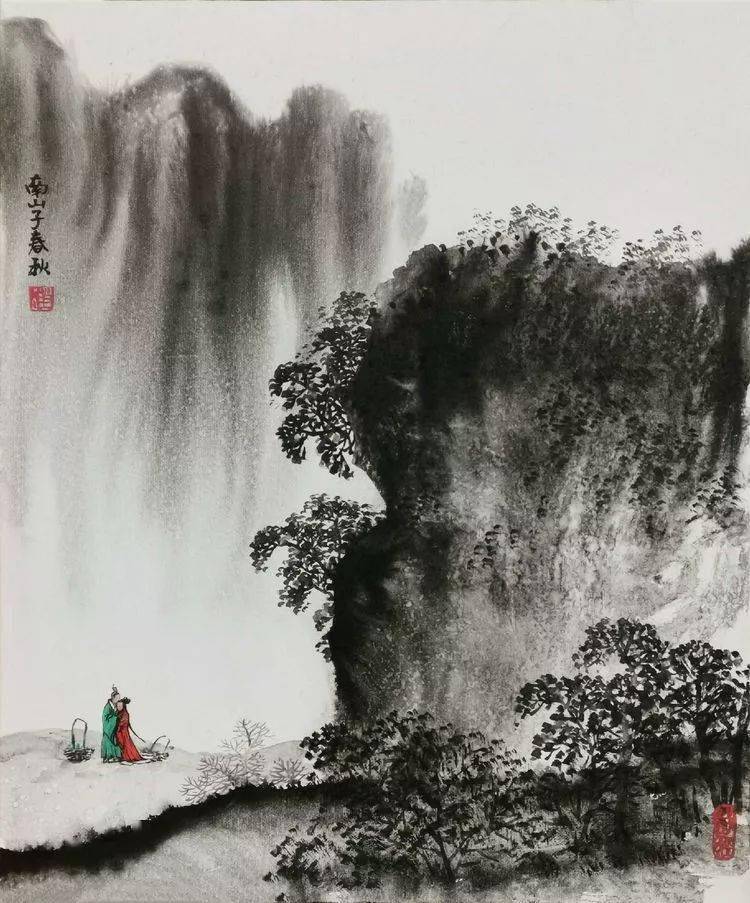

中国山水画追求的不仅是形似,更重要的是神似和意境的营造,画家通过笔墨技法、构图布局等手段,将个人的情感、哲思与自然景观融为一体,创造出超越画面本身的意境空间,这种意境的营造,往往依赖于“写意”的技法,即不拘泥于物象的细节描绘,而是通过简练的笔墨传达出物象的神韵和画家的情感世界。

在表现“寒江独钓”这一主题时,画家可能不会细致描绘每一根鱼线或每一片雪花,而是通过淡墨勾勒出江面的空旷与冷寂,再以简练的笔触勾勒出渔翁的形象,使观者能感受到那份超然物外、独享自然的宁静与淡泊,这种意境的营造,正是中国山水画独特魅力之所在。

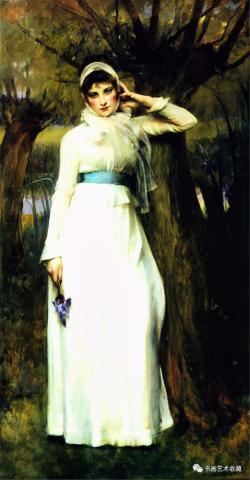

四、文化内涵:天人合一,道法自然

中国山水画不仅仅是技艺的展现,更是文化与哲学的体现,它深受道家“天人合一”、儒家“比德”思想的影响,强调人与自然的和谐共生,在画中,山川草木不仅是自然之景,更是画家内心世界的映射和道德情操的寄托,如“仁者乐山,智者乐水”,通过山水来表现人的品德和追求。

山水画还反映了中国人对宇宙秩序的理解和追求,在画面中,山川的排列、云雾的缭绕、水流的走向等都被赋予了特定的象征意义和哲学内涵,这种对自然规律的尊重和模仿,体现了中国人对宇宙和谐与平衡的追求。

五、传承与发展:古法今用,创新不息

随着时代的发展和文化的交流融合,中国山水画也在不断传承与创新中前行,许多画家致力于深入研究传统技法,力求在笔墨运用、构图布局等方面达到新的高度;也有不少画家尝试将现代审美观念和表现手法融入山水画创作中,使这一古老的艺术形式焕发新的生机,结合摄影技术进行写生创作、运用现代材料进行特殊肌理的探索等都是当代山水画创新的重要尝试。

中国国画山水画技法是中华民族文化宝库中的瑰宝之一,它不仅承载着千年的文化传承和审美积淀,更是中国人精神世界和哲学思想的直观表达,通过对笔墨技法的精妙运用、构图布局的精心安排以及意境营造的深邃思考,中国山水画以其独特的艺术魅力和深远的文化内涵赢得了世界的瞩目和赞誉,在未来的发展中,我们有理由相信这一古老的艺术形式将继续在传承与创新中绽放新的光彩。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...