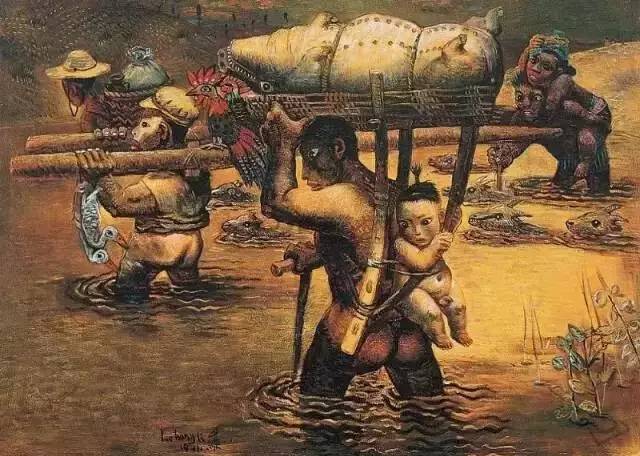

罗中立的油画《父亲》以其深情的笔触描绘了一位饱经风霜的农民形象,画面中的父亲面容沧桑,眼神深邃,双手粗糙而有力,展现出他对家庭和土地的深深眷恋。这幅画作不仅是对一位普通农民的刻画,更是对父爱如山的深刻诠释。它以朴实无华的笔触,传达了父爱的深沉与伟大,让人感受到那份默默无闻、无私奉献的父爱力量。在《父亲》中,罗中立用他的画笔勾勒出了一幅感人至深的画卷,让我们在欣赏之余,也深刻体会到了父爱的伟大与崇高。

在中国当代艺术的长廊中,有一幅作品以其深沉的情感、朴实的笔触,触动了无数人的心弦,它就是罗中立的油画《父亲》,这幅作品不仅是中国农民形象的生动写照,更是父爱深沉、坚韧不拔的象征,自1980年问世以来,《父亲》便成为了中国社会变迁、文化反思与情感共鸣的缩影,其影响力跨越时代,深入人心。

一、时代背景下的艺术觉醒

《父亲》的诞生,是特定时代背景下的产物,20世纪80年代初,中国社会正处于改革开放的前夜,经济开始复苏,思想界也经历着前所未有的解放与探索,这一时期,艺术领域同样迎来了新的春天,现实主义艺术风格重新受到重视,艺术家们开始从社会底层寻找创作灵感,力求在作品中反映普通人的生活状态与情感世界。《父亲》就是在这样的背景下应运而生,它以一位饱经风霜的老农民形象,展现了中国农民的辛勤与坚韧,也反映了当时社会对农民问题的关注与思考。

二、艺术特色与情感表达

罗中立在创作《父亲》时,选择了极其写实的手法,几乎是以一种近乎照片般的精确度描绘了这位农民的形象,画面中的“父亲”,皮肤黝黑粗糙,眼神深邃而略带疲惫,额头的皱纹记录了岁月的痕迹,嘴角紧闭,似乎在诉说着生活的重压与不屈,这幅画没有华丽的色彩,没有夸张的构图,却以最质朴的方式触动了观者的心灵,罗中立通过细腻的笔触和光影的处理,营造出一种真实而感人的氛围,让观者仿佛能感受到“父亲”那粗糙手掌的温度,以及他背后承载的家庭与土地的重担。

《父亲》之所以能够引起广泛共鸣,很大程度上在于它超越了个体形象的局限,成为了一种普遍的情感符号,它不仅仅代表了一个具体的农民形象,更象征了千千万万为家庭默默奉献、辛勤劳动的父亲们,这种共情的力量,使得《父亲》成为了连接过去与现在、城市与乡村、个体与集体的桥梁。

三、父爱的象征与文化意义

在《父亲》中,罗中立所展现的父爱是深沉而内敛的,它不似母爱的温柔细腻,而是以一种更为坚韧、沉默的方式存在,这幅画中的“父亲”,他的眼神中既有对生活的无奈与坚持,也有对未来的期许与希望,这种父爱,是无数家庭中父亲角色的缩影,他们或许不善言辞,却用行动默默支撑着家庭,用汗水浇灌着希望。

《父亲》的文化意义在于它对传统父爱观念的重新诠释与升华,在传统社会中,父爱往往被视为严厉与权威的代名词,而《父亲》则以一种更加人性化的方式展示了父爱的另一面——无私、牺牲与坚韧,它提醒我们,父爱同样需要理解和尊重,需要被看见和铭记。

四、社会反响与影响

《父亲》问世后,迅速引起了社会的广泛关注和讨论,它不仅在艺术界获得了高度评价,也成为了公众话题的焦点,这幅画促使人们开始重新审视农民问题、家庭价值以及个人与社会的关系,许多观众在看到这幅作品后,都产生了强烈的情感共鸣,有的甚至留下了泪水,它不仅触动了个人的情感记忆,也激发了社会对于父爱、家庭以及社会责任的深刻思考。

随着时间的推移,《父亲》的影响力并未减弱,反而因其独特的艺术魅力和深刻的社会意义而被广泛传播和收藏,它不仅是中国当代艺术的经典之作,也是世界艺术宝库中的一颗璀璨明珠,它提醒我们,无论时代如何变迁,父爱的伟大与无私始终是人性中最温暖、最动人的部分。

罗中立的《父亲》不仅仅是一幅画作,它是一种情感的传递,一种精神的寄托,它让我们在快节奏的现代生活中暂停脚步,去思考那些看似平凡却又不凡的瞬间——那些关于爱、关于牺牲、关于坚持的故事,在这个充满变化的世界里,《父亲》如同一座灯塔,照亮了我们内心深处对于父爱的理解与感激,它告诉我们,无论时代如何发展,父爱的深沉与伟大将永远是连接过去与未来、个体与社会的重要纽带,让我们在欣赏这幅作品的同时,也向那些默默无闻、无私奉献的父亲们致以最深的敬意和感激。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...