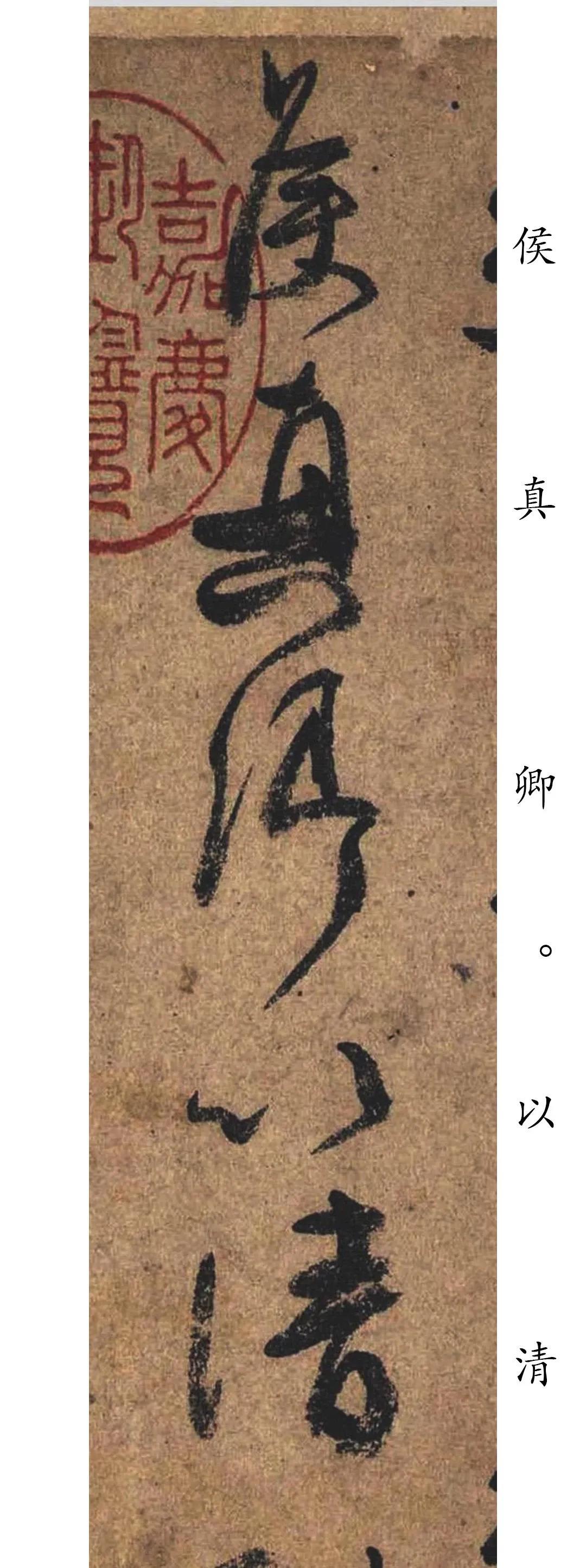

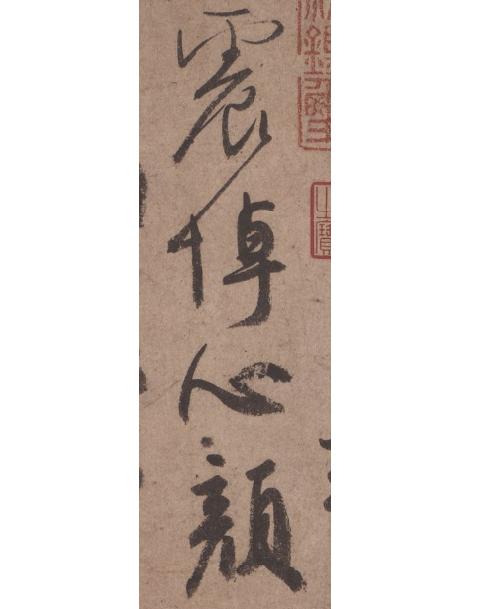

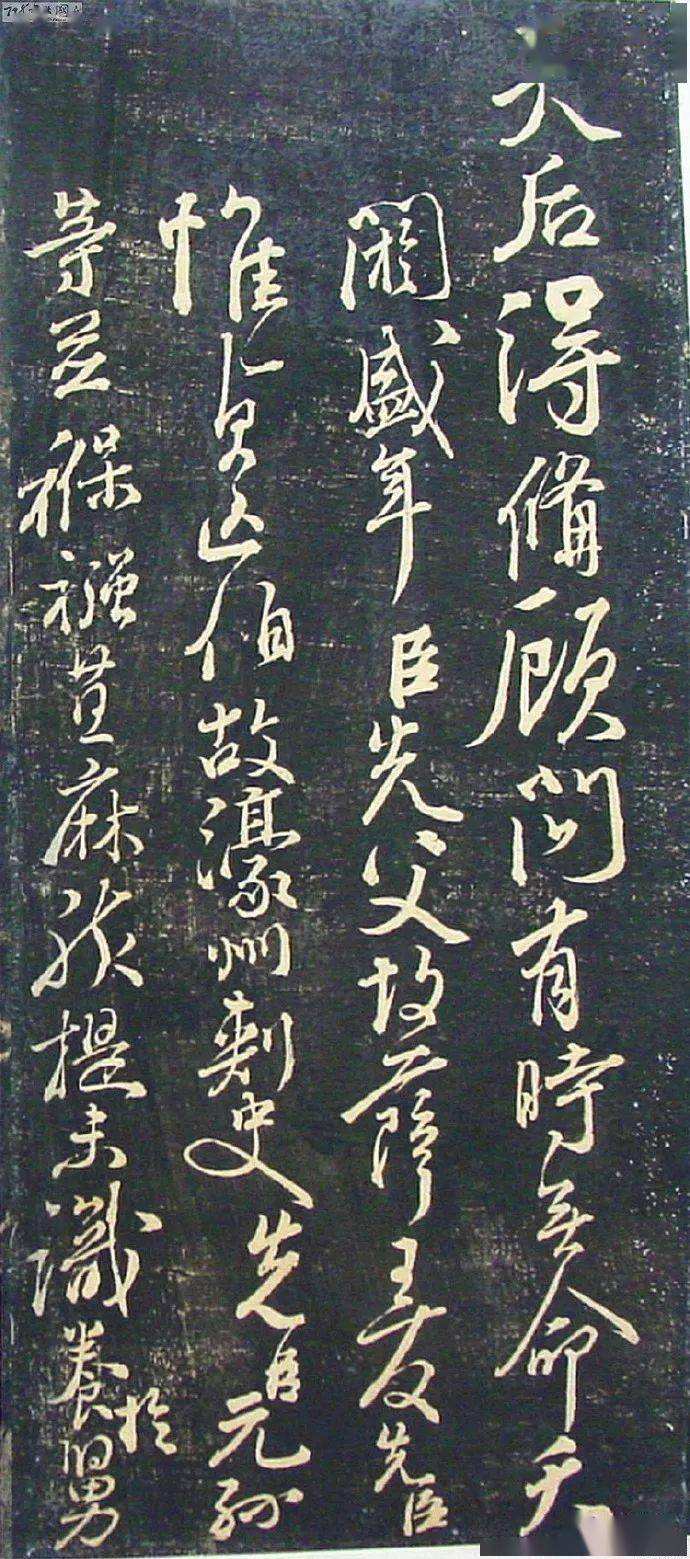

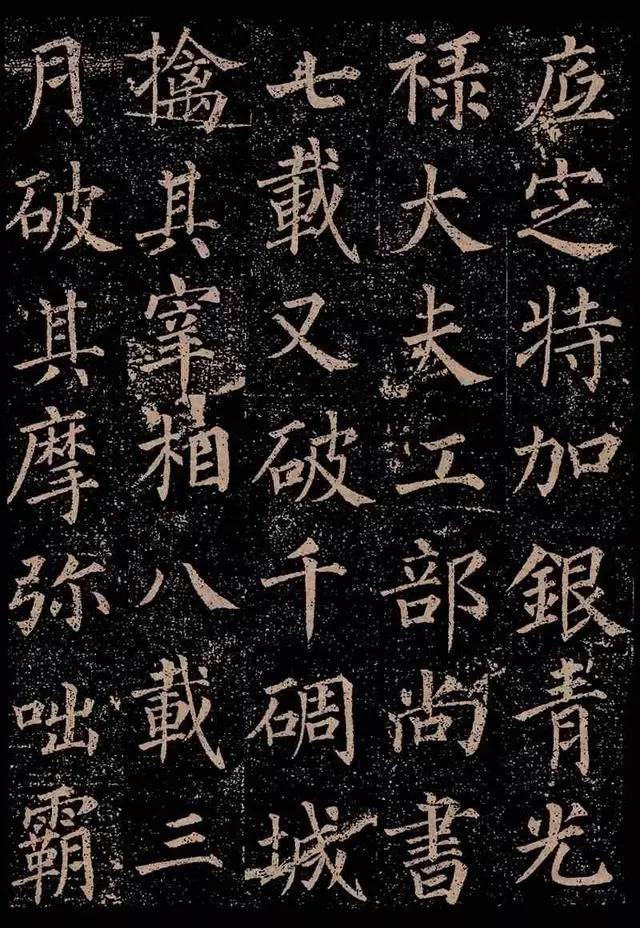

颜真卿的《祭侄文稿》是唐代书法艺术的巅峰之作,被誉为“天下第二行书”。该作品是颜真卿为祭奠在安史之乱中牺牲的侄子颜季明而写,全文共234字,字里行间流露出深沉的悲痛与对国家命运的忧虑。其书法风格雄健、豪放,笔墨间蕴含着强烈的情感与个性,展现了颜真卿作为一位忠诚的臣子和父亲的悲壮情怀。该作品不仅在书法艺术上具有极高的价值,更因其深厚的历史文化内涵而成为中华民族优秀传统文化的瑰宝。

在中国书法艺术的浩瀚星空中,颜真卿无疑是最为耀眼的星辰之一,作为唐代著名的书法家、政治家,颜真卿不仅以其刚正不阿的人格魅力名垂青史,更以卓越的书法艺术成就了“颜体”的辉煌,在颜真卿众多的书法作品中,最广为人知、影响深远的莫过于其行书巨制——《祭侄文稿》。

一、背景与创作缘起

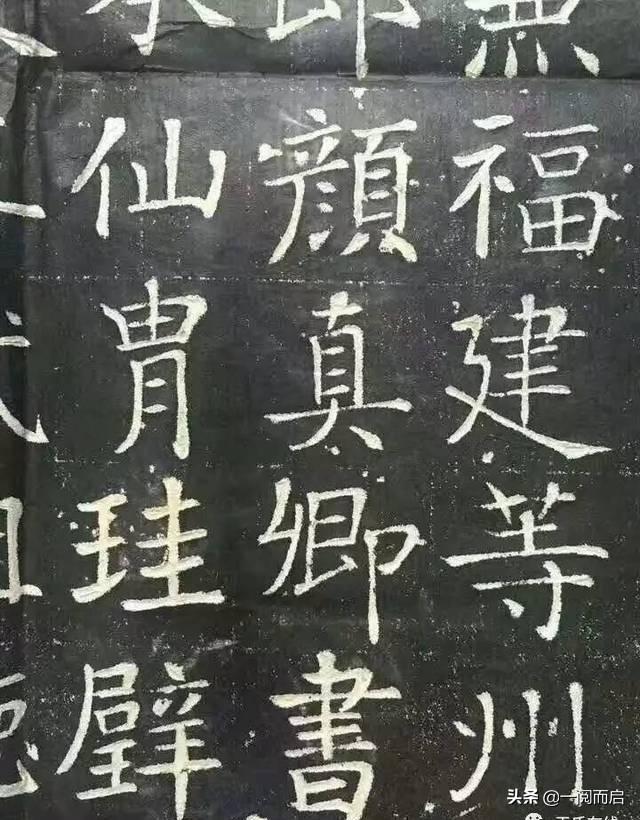

《祭侄文稿》,全称《祭侄赠赞善大夫季明文》,是颜真卿为悼念其侄子颜季明在安史之乱中英勇就义而作,公元758年,颜真卿在平定安史之乱的过程中,痛失爱侄颜季明及众多将士,心中悲愤难抑,遂提笔挥洒,一气呵成此篇祭文,不同于其他书法作品常有的精心构思与反复修改,《祭侄文稿》是在极度悲痛与愤慨的情绪下完成的,因此其字里行间流露出的是一种自然流露、不加雕饰的朴素美,也正是这份真实情感,使得《祭侄文稿》超越了单纯的艺术范畴,成为了一部不朽的历史文献。

二、艺术特色与价值

1. 情感真挚,笔法自然

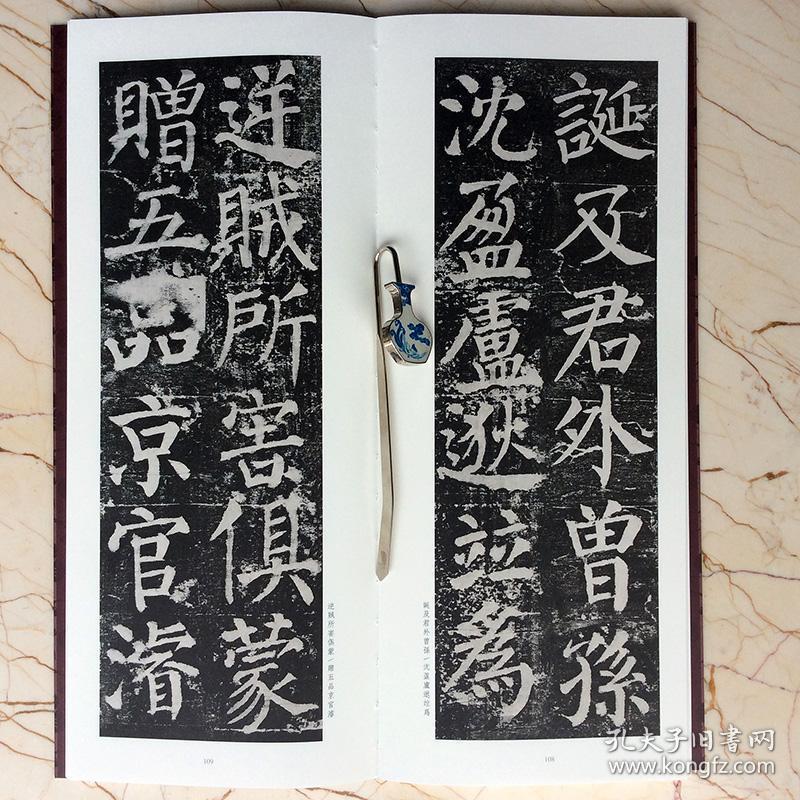

《祭侄文稿》的魅力首先在于其情感的真挚与自然流露,颜真卿在书写时,心中满是对侄子牺牲的悲痛与对国家危难的忧虑,这种强烈的情感直接影响了他的笔触,字迹时轻时重,墨色或浓或淡,行笔速度时快时慢,仿佛是作者内心情感的直接映射,这种“情注于纸”的创作状态,使得《祭侄文稿》不仅是一幅书法作品,更像是一首无声的悲歌,震撼人心。

2. 结构严谨,气韵生动

尽管情感奔放,《祭侄文稿》在结构上却依然保持着高度的严谨性,颜真卿在行书的基础上融入了楷书的稳重与隶书的古朴,形成了自己独特的“颜体”风格,字的结构既不拘泥于传统,也不失法度,既有行云流水般的流畅,又有山岳般沉稳的力量感,字与字之间、行与行之间的呼应与对比,使得整篇作品气韵生动,气势磅礴。

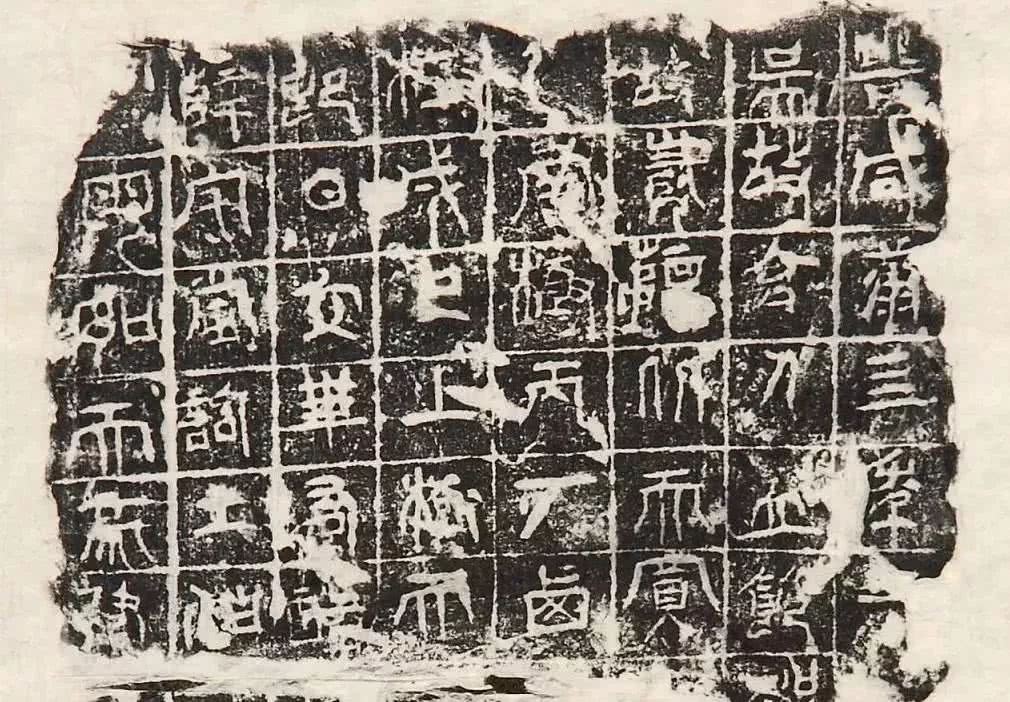

3. 墨色变化,层次丰富

《祭侄文稿》的另一个显著特点是其墨色的丰富变化,由于是手卷形式创作,颜真卿在书写过程中不断蘸墨,导致墨色深浅不一,形成了独特的“墨猪”效果,这种看似不完美的墨色变化,却意外地增添了作品的艺术感染力,使得整篇作品层次分明,既有苍劲古朴之感,又不失灵动飘逸之姿,这种“墨法”的巧妙运用,在书法史上也是独树一帜。

三、历史与文化价值

《祭侄文稿》不仅在艺术上达到了极高的成就,更在历史与文化领域具有不可估量的价值,它不仅是颜真卿个人情感的真实写照,也是唐代社会历史背景的缩影,通过这篇祭文,我们可以窥见安史之乱时期社会的动荡与人民的苦难,以及颜真卿等忠臣义士的英勇抗争精神。《祭侄文稿》还见证了中华文化的传承与坚韧不拔的精神力量,对后世产生了深远的影响。

四、后世影响与地位

自问世以来,《祭侄文稿》便被誉为“天下第二行书”,仅次于王羲之的《兰亭序》,它不仅在中国书法史上占有举足轻重的地位,也对后世书法家产生了深远的影响,无数书法爱好者与研究者从《祭侄文稿》中汲取营养,学习其笔法、结构与墨色的运用,力求在自己的作品中体现出同样的情感深度与艺术高度。《祭侄文稿》还成为了国内外各大博物馆争相收藏的珍品,是中华文化走向世界的一张重要名片。

颜真卿的《祭侄文稿》,以其真挚的情感、高超的艺术技巧以及深厚的历史文化价值,成为了中国书法艺术宝库中的璀璨明珠,它不仅是一幅书法作品,更是一种精神的象征——是对忠孝节义的颂扬,是对国家大义的坚守,也是对个人情感的深刻表达,在今天这个快节奏的时代里,《祭侄文稿》依然能够触动我们的心灵深处,让我们在欣赏其艺术魅力的同时,也能感受到那份穿越千年的悲壮与不屈。《祭侄文稿》,无疑是中华文化中不可多得的瑰宝,值得我们永远珍视与传承。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...