王广义的视觉艺术作品以解构与重构为核心理念,通过独特的图像处理和色彩运用,探索了现代艺术中的深层含义。他的作品常常以日常生活中的物品为元素,如商品、标志等,通过扭曲、重叠等手法,打破原有的形态和意义,重构出新的视觉形象。这种手法不仅挑战了观众的视觉习惯,也引发了人们对现实与虚构、个体与集体之间关系的思考。王广义的视觉艺术作品在解构与重构的过程中,展现了艺术家的创造力和对社会的深刻洞察力,同时也为观众提供了一个思考和探索的视觉平台。

在当代艺术的浩瀚星空中,王广义无疑是一位璀璨夺目的星辰,其作品不仅在中国艺术界占据着举足轻重的地位,也在全球范围内引发了广泛的关注与讨论,王广义的创作,尤其是其标志性的“大批判”系列,以一种独特的方式解构了社会现实与文化符号,同时又在这些解构的基础上进行重构,形成了一种既熟悉又陌生的视觉体验,挑战着观众的心理与认知边界,本文将通过分析王广义的部分作品图片,深入探讨其艺术风格、创作理念及对社会文化的深刻反思。

一、王广义与“大批判”系列的诞生

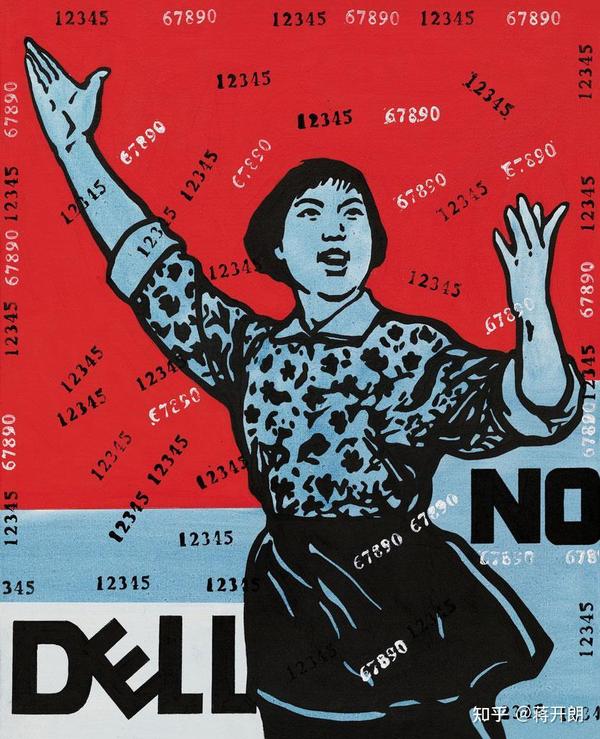

王广义的“大批判”系列,是其艺术生涯中的里程碑式作品,这一系列作品以苏联时期的“大批判”宣传画为蓝本,但内容却巧妙地融入了当代中国的社会现象与消费文化符号,1989年,王广义在德国杜塞尔多夫艺术学院留学期间首次展出这一系列作品,便引起了国际艺术界的轰动,他将这些原本带有强烈政治色彩的宣传画元素,如红卫兵、语录牌等,与西方商业广告的元素相结合,如可口可乐、百事可乐的标志,以及耐克鞋等消费品牌,形成了一种强烈的视觉冲突与文化碰撞。

图片分析一:《可口可乐》

在这幅作品中(见图1),原本代表社会主义阵营的红色“语录牌”被替换成了西方消费文化的象征——可口可乐的标志,这种对立的并置,不仅是对当时中苏关系变化的隐喻,也是对全球化背景下文化同质化现象的批判,王广义通过这种“拿来主义”的方式,揭示了文化与商业之间的复杂关系,以及在全球化浪潮中,本土文化被外来文化侵蚀的现象。

二、解构与重构:王广义的艺术策略

王广义的艺术实践不仅仅是对既有符号的简单挪用或讽刺,更重要的是他通过这些作品对现实进行了深刻的解构与重构,他以一种戏谑而又不失深刻的方式,挑战了观众对于历史、政治、文化以及消费主义的既有认知。

图片分析二:《毛泽东语录》

在《毛泽东语录》系列(见图2)中,王广义将经典的红色语录牌作为画面的主体,但内容却被替换为诸如“发展是硬道理”、“改革开放”等具有时代特征的标语,这种对经典符号的重新解读,既是对过去历史的回顾,也是对现实政策的反思,它让我们思考,当这些曾经作为革命圣经的语录被新的口号所取代时,我们是否也在经历着一种新的“革命”?这种解构与重构的手法,使得王广义的作品具有了跨时代的对话性,让不同时代的观众都能在其中找到自己的影子。

三、社会文化的镜像:王广义作品的深层含义

王广义的作品不仅仅是视觉上的震撼,更是对社会发展、文化变迁以及个体身份认同的深刻探讨,他的创作如同一面镜子,映照出社会的复杂面貌与人们的内心世界。

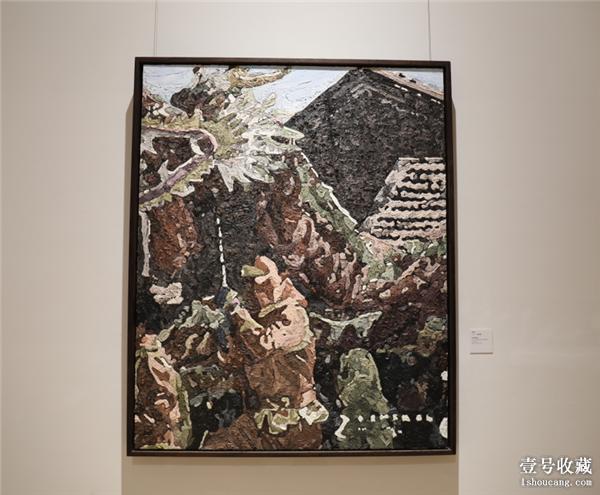

图片分析三:《绿色长城》

在《绿色长城》系列(见图3)中,王广义将原本代表环境保护意义的绿色长城(即三北防护林)与苏联时期的宣传画风格相结合,但画面中却出现了裸露的土地和枯萎的树木,这既是对过去环保政策的反思,也是对当前环境问题的警示,这幅作品不仅是对自然环境的关注,更是对人类行为与自然关系的一种深刻反思,它让我们看到,即使是最宏大的计划,在人类无节制的行为面前也可能变得脆弱不堪。

四、跨文化的对话:王广义作品的国际影响

王广义的作品因其独特的艺术语言和深刻的主题,不仅在中国艺术界产生了深远的影响,也跨越国界,在国际艺术舞台上占有一席之地,他的创作激发了全球艺术家和观众对于本土文化、全球化以及身份认同等议题的思考。

图片分析四:《自画像》

在《自画像》系列(见图4)中,王广义以自己的形象为媒介,结合了传统水墨画的元素与现代绘画技巧,创造了一种既传统又现代的艺术语言,这种自画像式的表达方式,不仅是对个人身份的探索,也是对文化身份的追问,它让观众在熟悉与陌生之间游走,思考在全球化背景下个体如何保持自己的独特性。

王广义的作品图片,以其独特的艺术语言和深刻的主题内容,为我们提供了一个观察社会、反思文化的窗口,他的创作不仅是对过去与现在的对话,也是对未来可能性的探索,通过解构与重构的手法,王广义的作品让我们看到了艺术在当代社会中的多重角色——既是批判的武器,也是建设的工具;既是个人情感的抒发,也是集体记忆的唤醒,在快速变化的时代背景下,王广义的艺术实践提醒我们,保持对现实的敏感与思考,是每一位创作者和观众共同的责任,他的作品如同一面镜子,既映照出过去的光影,也照亮了未来的道路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...