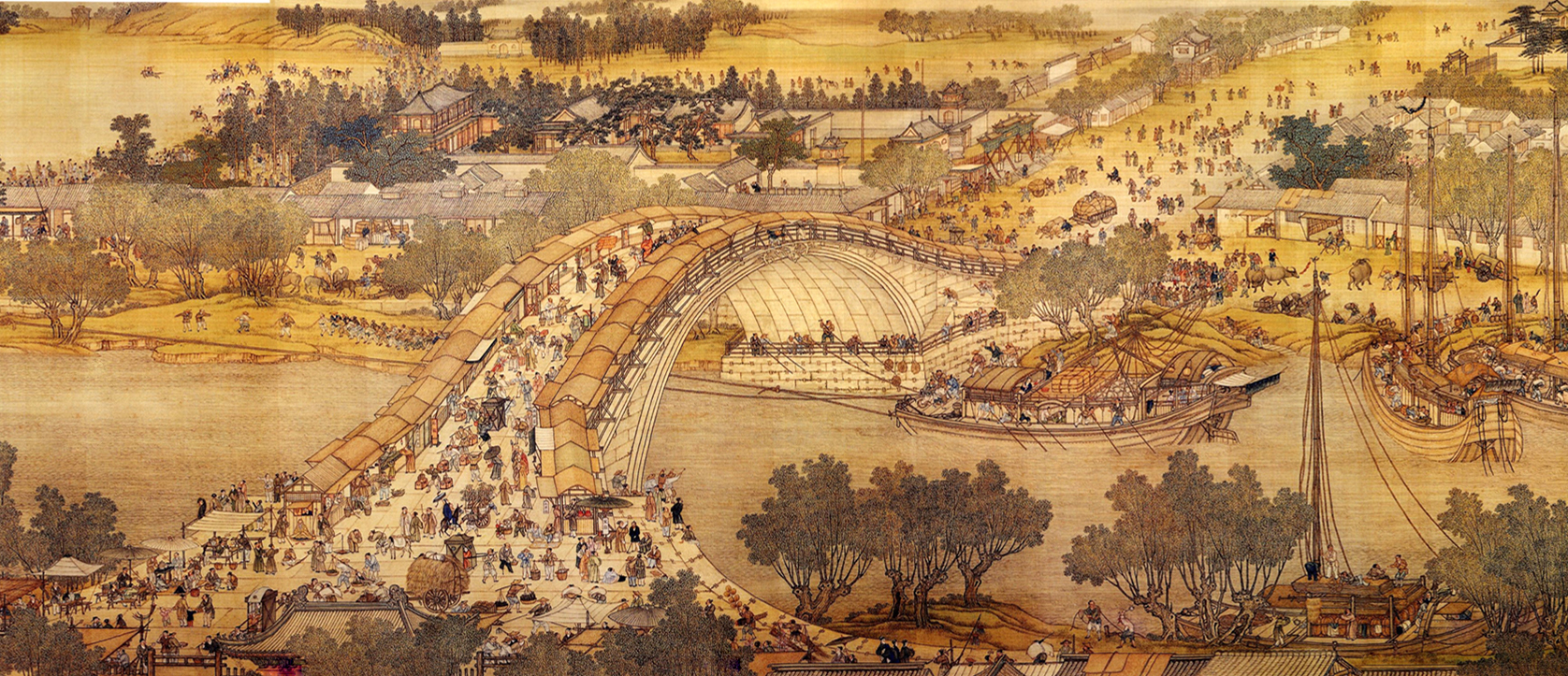

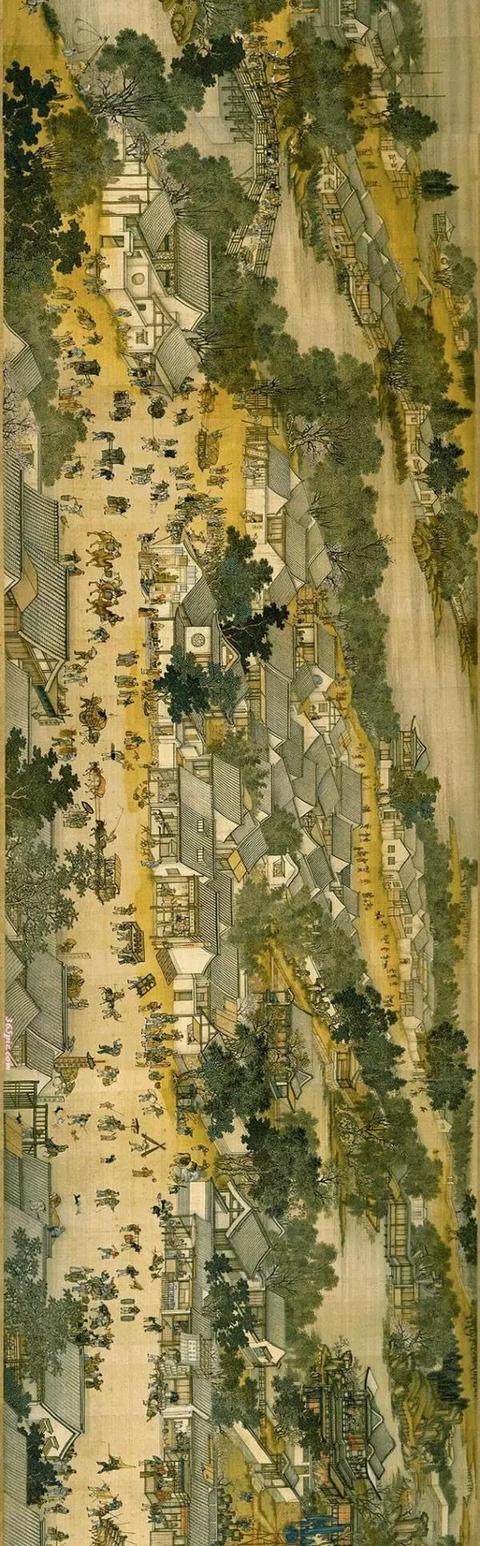

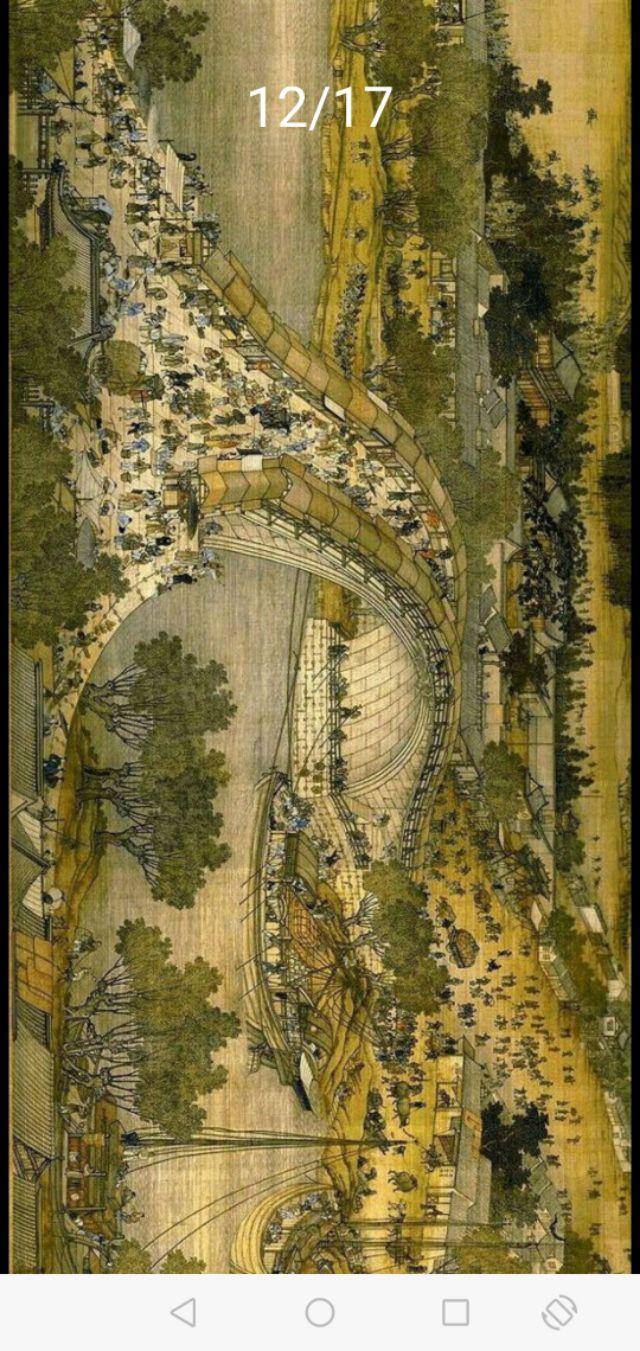

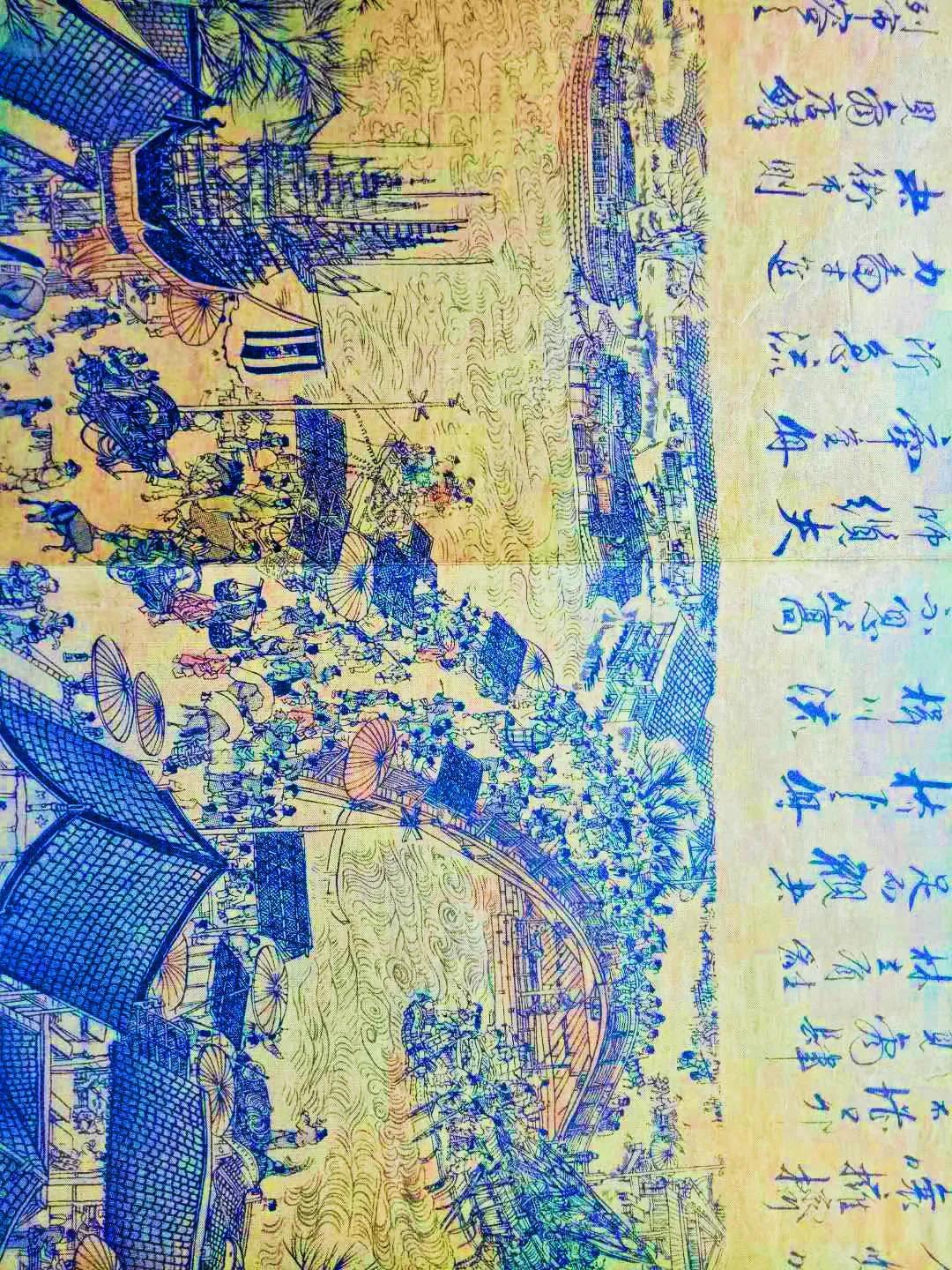

《清明上河图》是中国古代绘画的瑰宝,描绘了北宋都城汴京(今河南开封)的繁华景象,由北宋画家张择端所绘。该画作在历史上多次被收藏和流传,其中最著名的拍卖传奇发生在1990年代,当时该画作在香港苏富比拍卖行以3080万港元的天价成交,创下了当时中国书画拍卖的世界纪录。这次拍卖不仅展示了《清明上河图》的巨大商业价值,也凸显了其作为国宝级文化遗产的重要地位。该画作不仅具有极高的艺术价值,还反映了当时社会的经济、文化、军事等各个方面,是研究中国古代社会的重要资料。其文化价值在于它所展现的宋代社会生活风貌,以及对于后世绘画艺术的影响和启示。

在浩瀚的中华艺术宝库中,有一幅举世瞩目的长卷——《清明上河图》,它不仅是中国十大传世名画之一,更是中国古代社会生活与风俗的生动写照,这幅由北宋画家张择端所绘的巨作,以其细腻的笔触、宏大的场景和深刻的社会意义,成为了无数艺术爱好者与收藏家梦寐以求的珍品,而今,当我们提及《清明上河图》时,除了其艺术价值外,其拍卖价格也成为了人们津津乐道的话题。

历史背景与艺术价值

《清明上河图》以长卷的形式,生动记录了北宋都城汴京(今河南开封)在清明时节的社会生活、商贸活动、交通状况以及官民往来等场景,全图细致入微,人物众多,舟车熙攘,展现了当时社会的繁荣景象,画中不仅有舟车轿骑、市井百态,还有桥梁、城楼、官署、民居等建筑,无不栩栩如生,令人仿佛置身于那个时代,其艺术价值不仅体现在对细节的精准捕捉上,更在于通过画面传达出的历史信息和社会风貌,是研究北宋社会历史、经济、文化的重要资料。

拍卖历程与价格传奇

《清明上河图》自问世以来,历经战乱流离,多次易主,其命运与国家兴衰紧密相连,而真正意义上的拍卖记录,则始于近现代,1952年,《清明上河图》首次在台湾公开展出并引起轰动,但并未直接通过拍卖形式交易,其后数十年间,该作品虽偶有露面,但多以私人收藏或博物馆展出的形式出现,直到1990年代末至21世纪初,随着中国艺术品市场的蓬勃发展,《清明上河河图》才真正进入公众视野的拍卖场。

首次公开拍卖:2002年11月,《清明上河图》在香港苏富比拍卖行亮相并最终以1亿港元成交(约合人民币1.05亿元),创下了当时中国艺术品拍卖的最高纪录,这一价格不仅体现了《清明上河图》的艺术价值,也反映了全球华人对中华文化的深厚情感和收藏热情。

再次刷新纪录:2010年6月,《清明上河图》再次出现在公众视野中,这次是在北京保利国际拍卖有限公司的拍卖会上,经过多轮激烈竞价,最终以4.368亿港元(约合人民币3.7亿元)的天价成交,再次刷新了中国艺术品拍卖的世界纪录,这一价格不仅是对《清明上河图》艺术价值的肯定,也是中国艺术品市场蓬勃发展的有力证明。

拍卖价格背后的文化意义

《清明上河图》的高昂拍卖价格,不仅仅是数字的堆砌,更是文化自信与传承的体现,它反映了中国传统文化在全球范围内的广泛影响力和认可度,以及中国艺术品市场日益增长的影响力,这幅画作不仅是中国古代绘画艺术的巅峰之作,也是中华民族悠久历史与灿烂文化的象征,其高昂的拍卖价格背后,是对中华文化传承与发展的重视和期待,是对民族文化自信的彰显。

保护与传承的挑战

《清明上河图》的高价拍卖也引发了关于文物保护与传承的深思,高昂的价格使得这幅国宝级作品成为了少数人手中的珍藏品,而普通民众难以接触和了解,这在一定程度上造成了文化资源的集中与不均,不利于文化的普及与传承,如何在保护好文物的同时,通过教育、展览等方式让更多人了解并参与到中华文化的传承中来,成为了一个亟待解决的问题。

未来展望

随着中国经济的持续发展和文化自信的不断增强,《清明上河图》及其它中国艺术品的价值将得到更广泛的认可和重视,我们期待看到更多关于文物保护与利用的创新举措,如数字技术的应用使更多人能够在线上欣赏到这幅传世名作;也希望有更多的公共机构和私人收藏家能够参与到文物的保护与展示中来,让《清明上河图》这样的国宝级作品成为连接过去与未来、中国与世界的桥梁。

《清明上河图》的拍卖价格不仅是其艺术价值的体现,更是中华文化影响力与市场潜力的缩影,它提醒我们,在享受文化繁荣的同时,也要思考如何更好地保护和传承这些宝贵的文化遗产,让它们成为推动社会进步与文化发展的重要力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...