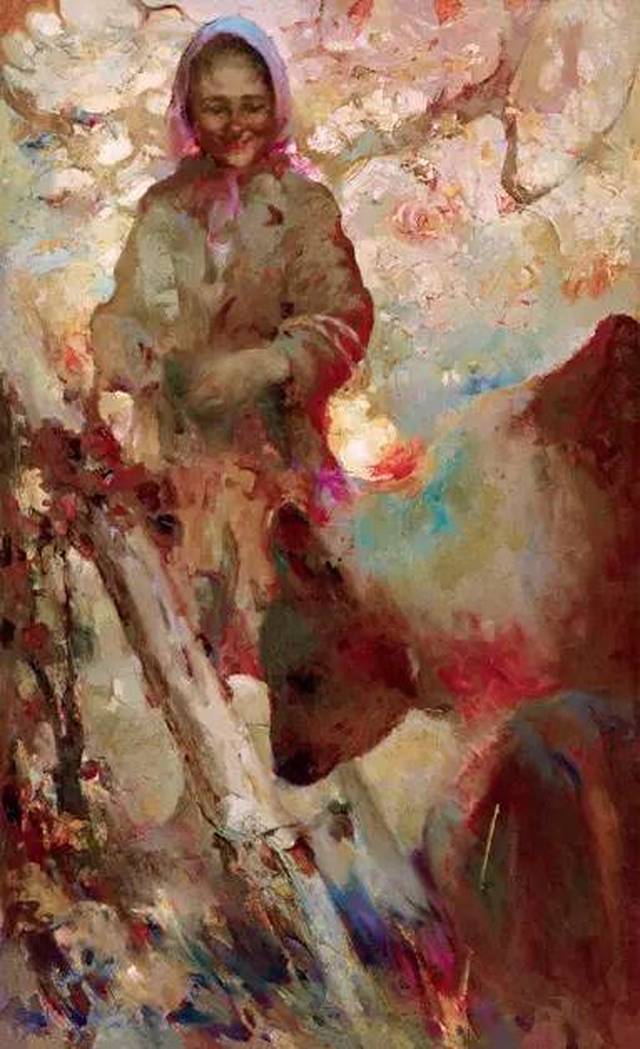

在书法的小故事中,我们见证了墨香里的传承与启迪。故事的主人公是一位年迈的书法家,他以笔为伴,以墨为友,用一生的时间书写着对传统文化的热爱与坚守。他教导徒弟们,书法不仅是技艺的传承,更是心灵的修行。在墨香四溢的房间里,他讲述着古代书法家的故事,传递着他们对艺术的执着与追求。,,这位书法家强调,书法不仅仅是文字的书写,更是一种精神的表达。他通过自己的作品,向人们展示了如何通过笔墨来抒发内心的情感与思考。他的徒弟们在他的指导下,逐渐领悟到书法的真谛,不仅技艺日益精进,更在心灵上得到了升华。,,这个故事告诉我们,书法不仅仅是一种艺术形式,更是一种文化的传承与启迪。它让我们在墨香中感受到历史的厚重与文化的深邃,也让我们在书写中体会到内心的平静与力量。

在历史的长河中,书法不仅是文字的艺术,更是文化与情感的载体,它以独特的笔触、墨色和结构,记录着时代的变迁、个人的情感与哲思,让我们通过几个小故事,走进书法的世界,感受那份跨越千年的墨香与韵味。

一、王羲之的“鹅池”传说

故事发生在东晋时期,王羲之,这位被誉为“书圣”的大书法家,不仅以其行云流水般的书法闻名于世,还因一段关于“鹅池”的趣事而流传至今,相传,王羲之酷爱养鹅,认为观鹅能助其领悟书法之妙,一日,他与友人一同游览一处名为“鹅池”的胜地,友人提议以“鹅池”为题各书一字,留作纪念,王羲之欣然提笔,正欲落墨时,恰巧有客人来访,他便暂停思考,留下一个“鹅”字便匆匆离去,待客走后,友人见状,只好补上一个“池”字,从此,“鹅池”二字由王羲之与友人共同完成,成为了书法史上的佳话,这个故事不仅展现了王羲之的书法魅力,更寓意着艺术创作中的灵感与即兴之美。

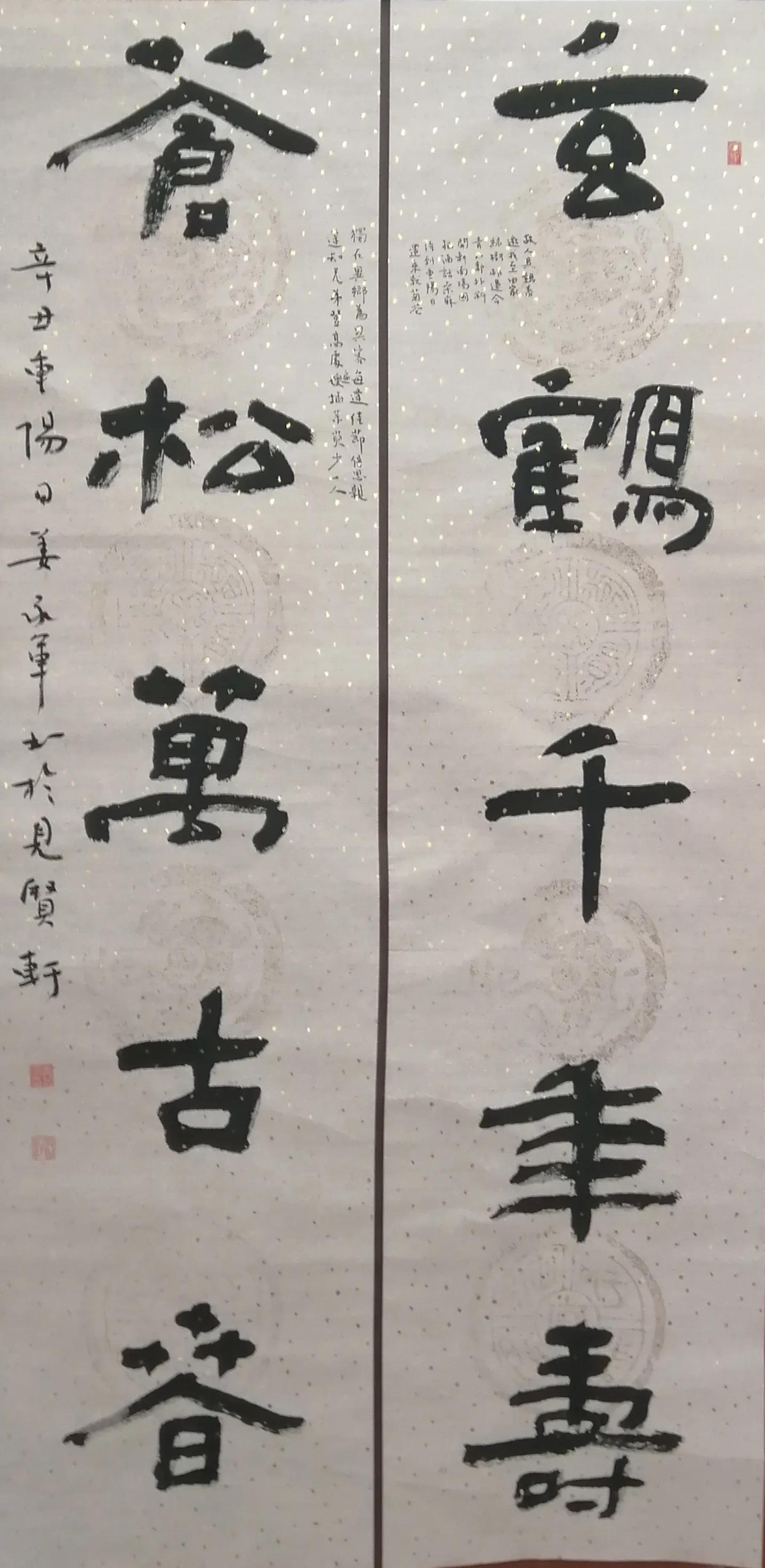

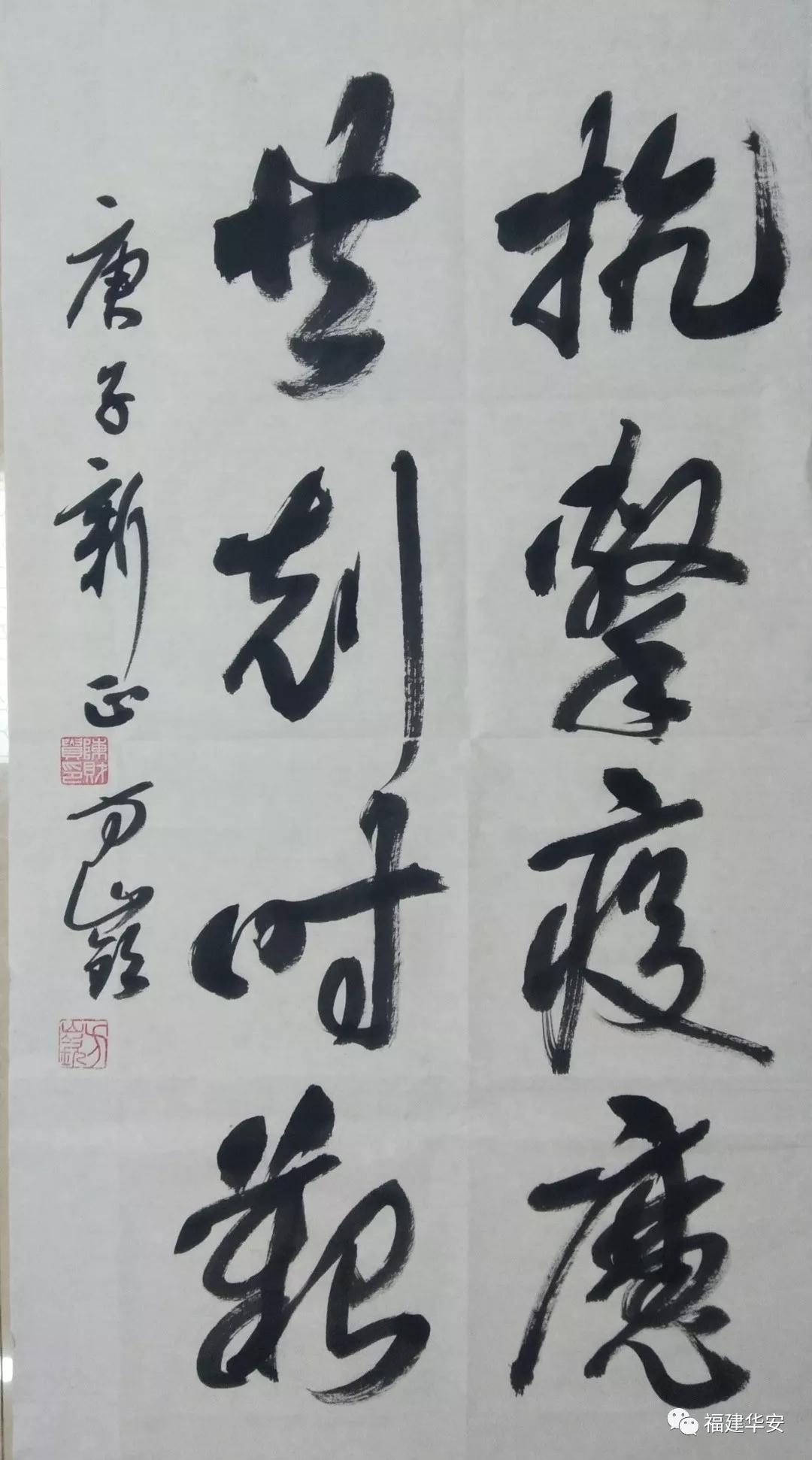

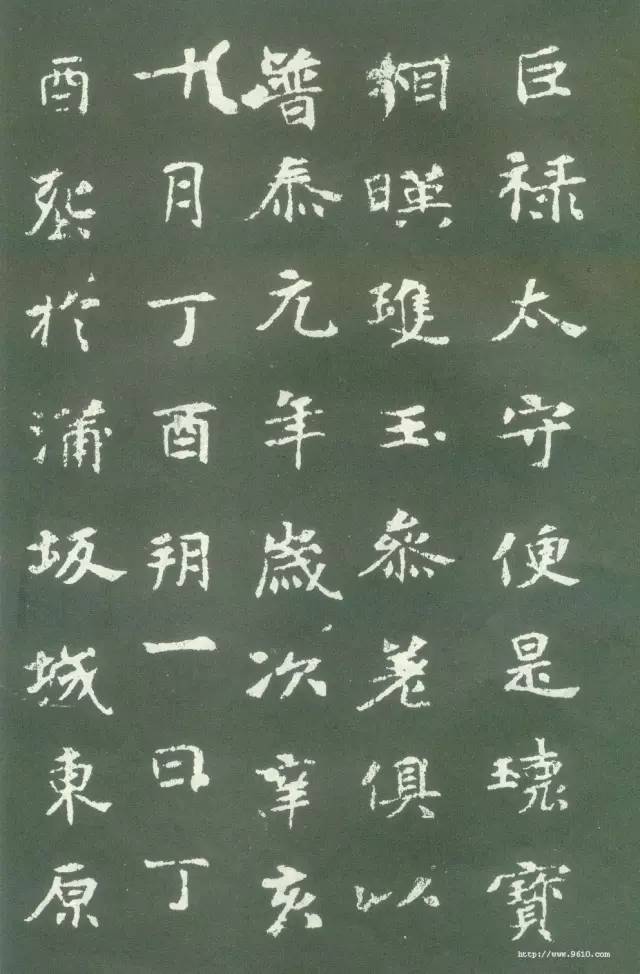

二、颜真卿的“忠勇”之作

颜真卿,唐代著名的书法家、政治家,以刚正不阿、忠勇善战著称,他的书法风格雄浑豪放,正如其人一般刚毅不屈,在安史之乱期间,颜真卿被派往平原郡(今山东德州)任太守,面对叛军压境,他坚守城池,誓死不降,在这段艰难的日子里,他不仅在军事上屡出奇谋,更在书案前挥毫泼墨,留下了《祭侄文稿》这一传世佳作。《祭侄文稿》不仅是颜真卿为悼念在战乱中牺牲的侄子而作的一篇祭文草稿,更是其书法艺术与个人情感的完美融合,此作因情感真挚、笔触苍劲而被称为“天下第二行书”,展现了颜真卿在逆境中不屈不挠的精神风貌。

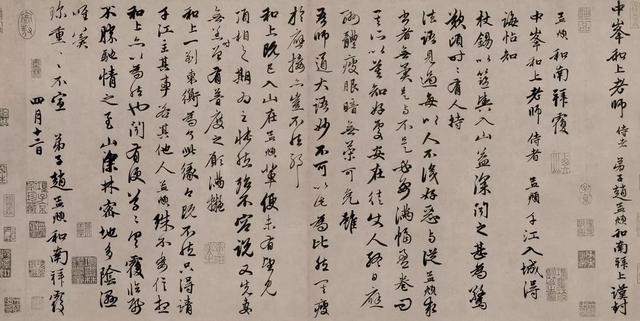

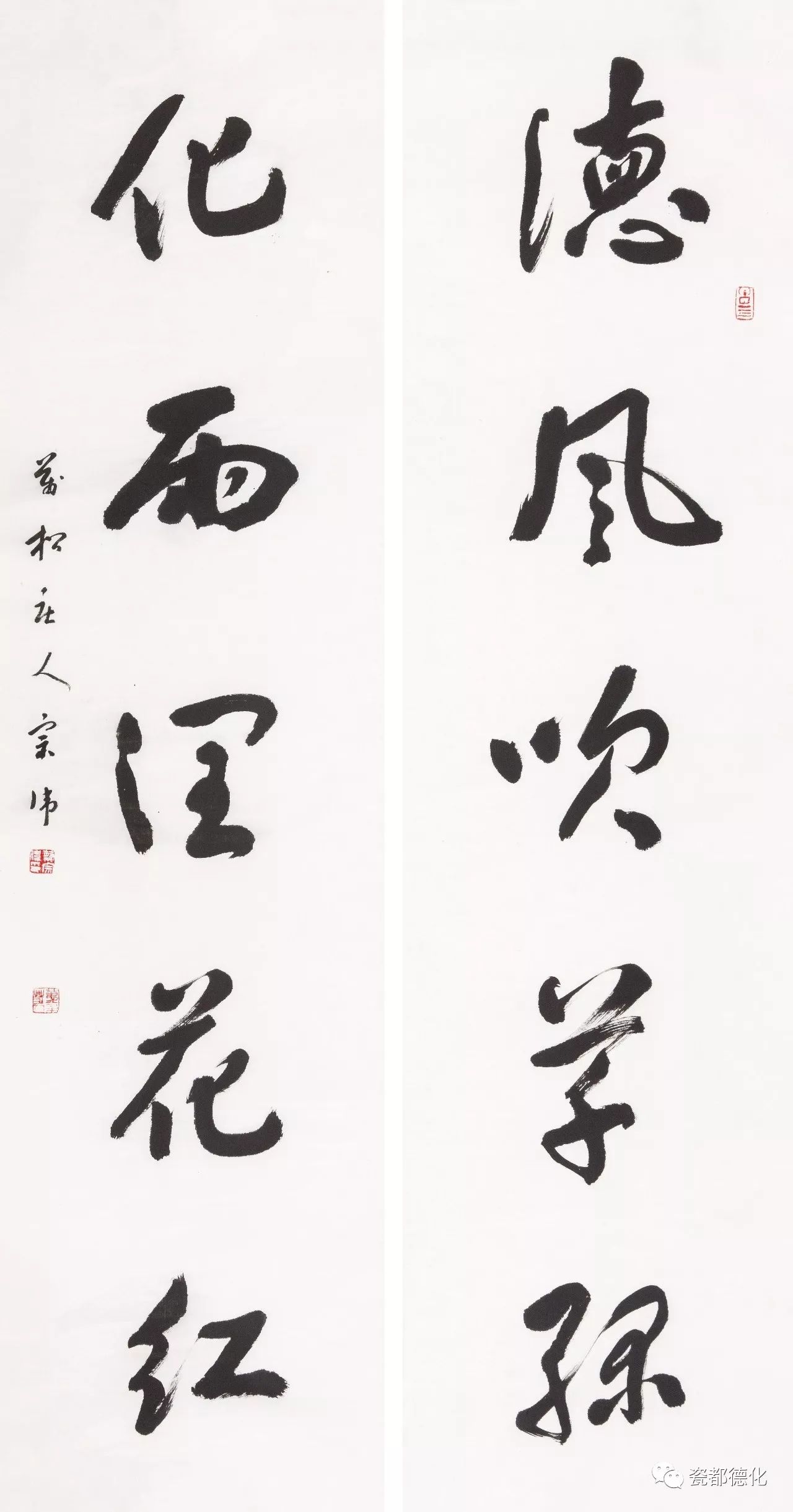

三、米芾的“拜石”与“刷字”

米芾,北宋时期的书法家、画家,以其独特的个性和对书法的独到见解著称,米芾爱石成痴,曾有“米颠拜石”的趣闻,相传他见到一块奇石,竟行叩拜之礼,以示对自然之美的敬畏与喜爱,这种超脱世俗的举动,不仅体现了米芾的个性风采,也反映了他在艺术追求上的独特视角——从自然中汲取灵感,在书法上,米芾自创“刷字”之法,即以大笔蘸墨如刷墙般挥洒自如,使笔画既有力感又不失灵动,开创了书法表现的新境界,他的作品《蜀素帖》便是这一风格的代表,展现了米芾在书法艺术上的大胆探索与创新精神。

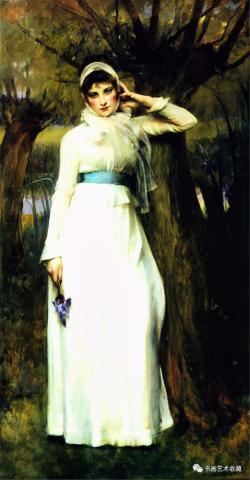

四、赵孟頫的“学书不成”与“人书俱老”

赵孟頫,元代杰出的书画家、文学家,其书法融合了晋唐风韵,自成一派,赵孟頫早年学书颇为刻苦,但因缺乏名师指点,一度陷入困境,“学书不成”的自我反省让他更加勤奋钻研,后来在广泛学习前人基础上,他逐渐形成了自己温润典雅、圆转流畅的书法风格,赵孟頫晚年时曾感慨“人书俱老”,意指随着年龄的增长和阅历的丰富,他的书法不仅技艺更加纯熟,更蕴含了深厚的文化底蕴和人生哲理,他的《洛神赋》便是这一时期的心血之作,展现了其书法艺术的高峰状态和人生智慧的结晶。

五、现代小故事:张明的“日常修行”

将视线转向现代,有一位名叫张明的年轻人,他对书法的热爱源自于一次偶然的机会,大学期间的一次校园展览上,他被一幅古朴雅致的书法作品深深吸引,从此便踏上了学习书法的道路,起初,张明面对的是枯燥的临摹和难以掌握的笔法,但他没有放弃,他每天坚持练习数小时,从最基本的笔画开始,逐渐体会古人笔下的韵味与意境,张明还喜欢在练习之余阅读书法理论书籍和历史故事,这让他在书法的道路上不仅技术日益精进,更对书法背后的文化内涵有了更深的理解,几年下来,张明的书法逐渐形成了自己独特的风格——既保留了传统书法的韵味,又融入了现代审美元素,他的作品开始在一些小型展览中展出,并受到了专业人士的好评,张明的故事告诉我们,无论时代如何变迁,对传统文化的热爱与坚持总能开出美丽的花朵。

这些关于书法的小故事,不仅仅是关于技巧的传授或名人的传奇经历,它们更是关于传承、创新、坚持与热爱的不朽篇章,从古至今,无数书法爱好者在墨香中寻找自我、感悟生活、传承文化,每一幅作品背后都承载着作者的情感与思考,每一笔一划都记录着时代的变迁与文化的积淀,让我们在书法的世界里继续探索、学习、传承,让这份墨香永远流传下去。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...