中国书画家协会名誉主席,以其卓越的艺术成就和深厚的文化底蕴,为中华文化的传承与发展做出了杰出贡献。他自幼酷爱书画,勤学苦练,不断探索创新,形成了自己独特的艺术风格。他的作品笔墨酣畅、气韵生动,深受国内外艺术界和收藏界的赞誉。他不仅在艺术上取得了辉煌的成就,还积极推动中国书画艺术的国际交流与传播,为促进中外文化交流与合作发挥了重要作用。他的艺术生涯和辉煌历程,不仅是中国书画艺术史上的重要篇章,也是中华文化走向世界的重要见证。

在中国浩瀚的文化长河中,书画艺术犹如一颗璀璨的明珠,历经千年而不衰,以其独特的魅力吸引着无数文人墨客竞相追逐,在这片艺术的海洋里,有这样一位人物,他以笔为舟,以墨为帆,不仅在艺术的海洋中遨游,更以其深厚的艺术造诣和卓越的领导才能,成为了中国书画界的领航者——他就是中国书画家协会名誉主席,一位在书画领域内享有盛誉的大家。

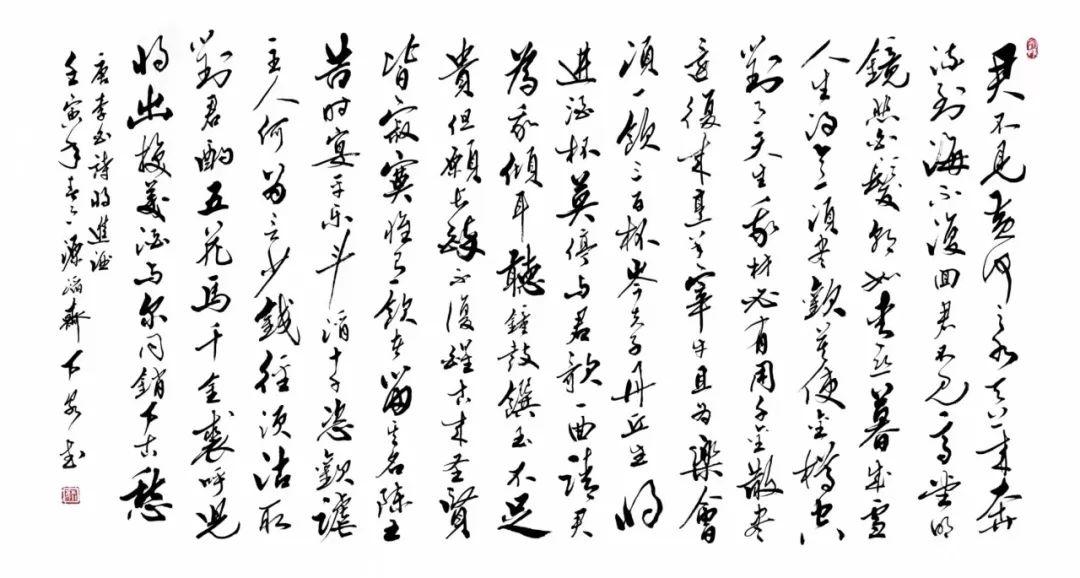

笔耕不辍,初露锋芒

故事始于上世纪五十年代的一个普通小镇,那里孕育了一位未来的艺术巨匠,自幼年起,他就对书画产生了浓厚的兴趣,家中的墙壁上挂满了名家字画,成为他最初的启蒙老师,每当夜深人静之时,小小的他便会在微弱的灯光下,手握毛笔,在宣纸上勾勒出心中的世界,这份对艺术的执着与热爱,为他日后的成就奠定了坚实的基础。

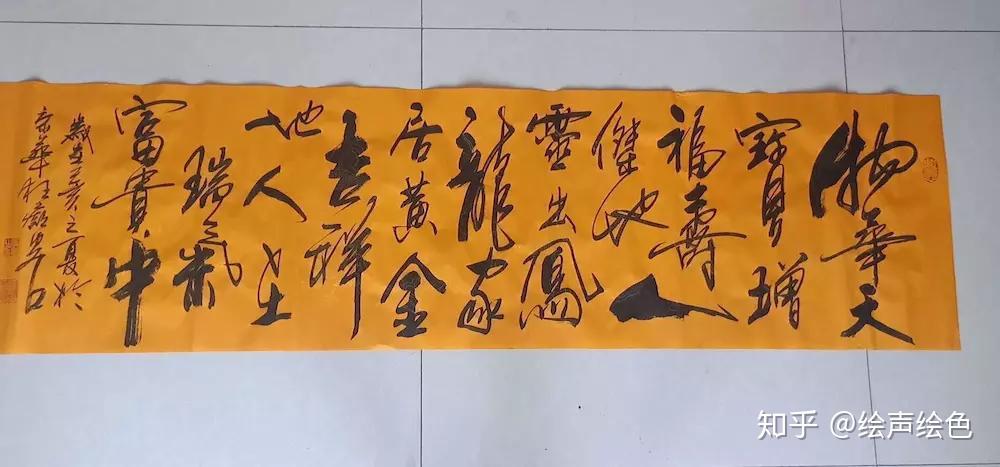

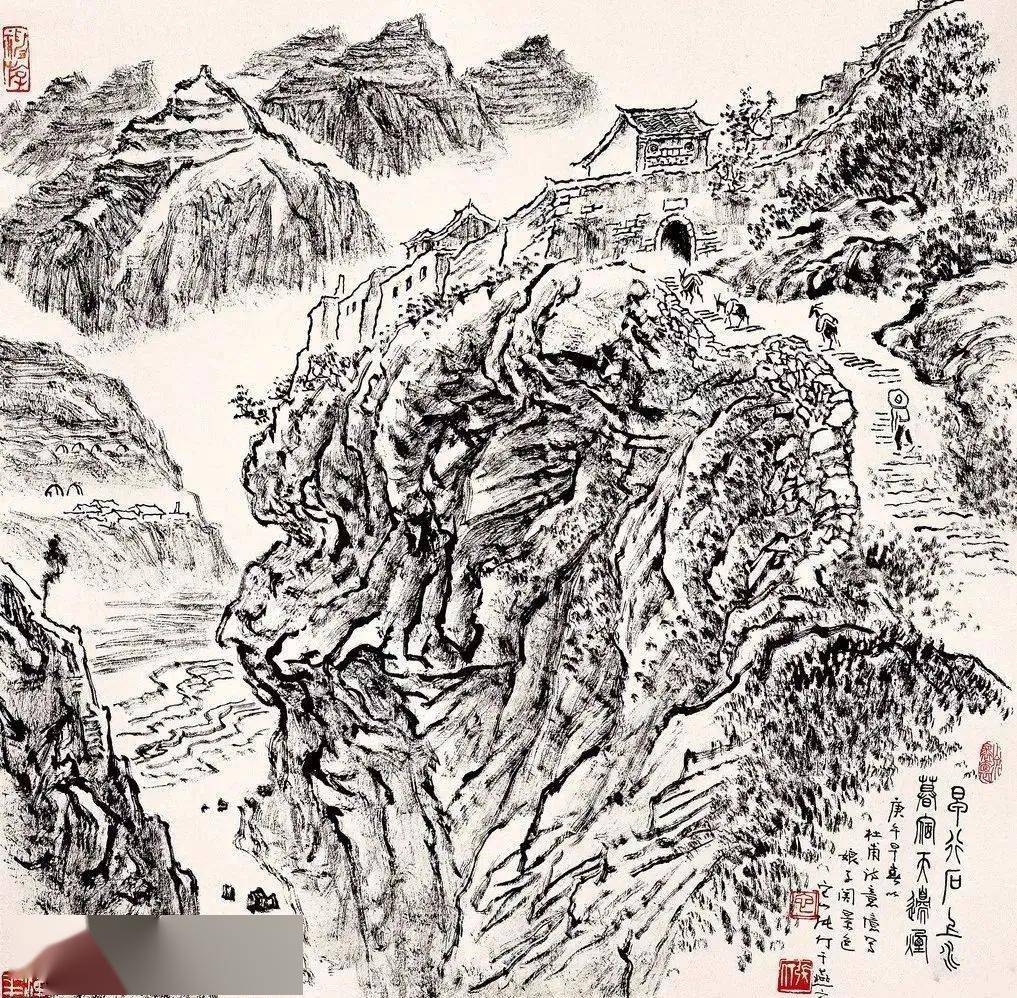

随着年龄的增长,他不仅在技法上日益精进,更在理论层面深入钻研,对传统书画的精髓有了更为深刻的理解,他的作品,既有传统国画的韵味,又不失现代审美的创新,逐渐在当地小有名气,他深知真正的艺术家不应满足于现状,于是他踏上了更为广阔的求学之路。

艺海扬帆,成就斐然

八十年代初,他考入国内顶尖的艺术学院深造,这成为他人生的一个重要转折点,在校期间,他如饥似渴地吸收着各种艺术养分,从古典到现代,从理论到实践,他的作品在一次次的比赛中脱颖而出,赢得了师长们的赞誉,毕业后,他选择留校任教,将自己的所学与经验传授给更多的学子,为中国的书画教育事业贡献了自己的力量。

随着时间的推移,他的艺术成就逐渐被社会所认可,他的作品不仅在国内展览中屡获殊荣,更是在国际交流中大放异彩,成为了连接中国与世界文化交流的桥梁,他的名字,开始与“中国书画”四个字紧密相连,成为了中国传统文化的一张名片。

领航前行,薪火相传

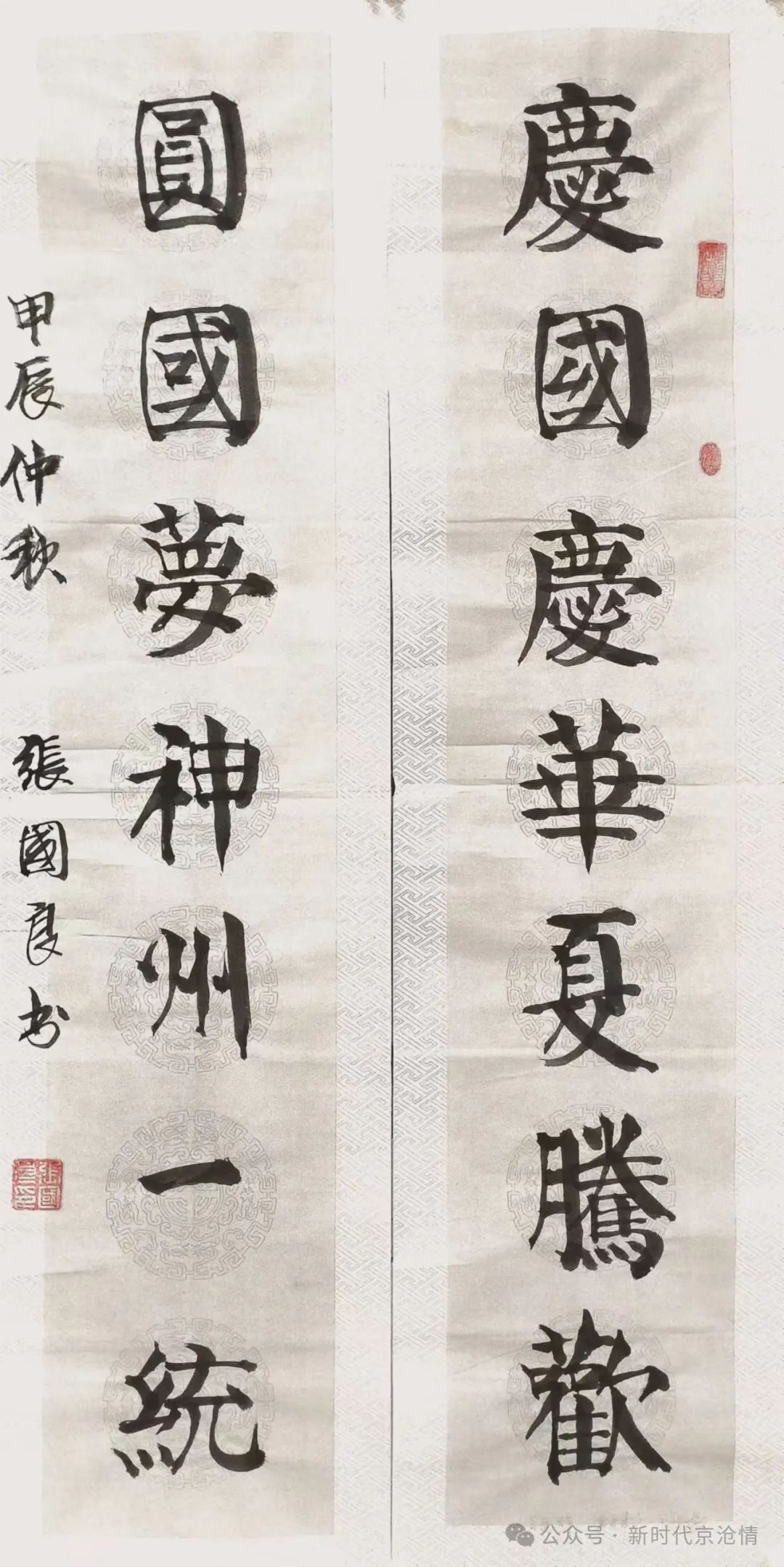

进入新世纪后,他开始担任中国书画家协会的重要职务,以其深厚的艺术造诣和广泛的影响力,引领着中国书画艺术的发展方向,在他的带领下,协会不仅组织了大量的国内外交流活动,促进了中国书画艺术的国际传播与交流,还积极推动书画艺术的普及教育,让更多人能够接触并了解这一门古老而高雅的艺术形式。

作为名誉主席的他,更是身体力行地参与每一次展览、每一次讲座、每一次笔会,他常说:“艺术是心灵的表达,是情感的流露。”他鼓励年轻一代的艺术家们不仅要注重技法的锤炼,更要注重内心的修养与情感的表达,在他的影响下,越来越多的年轻人投身于书画创作之中,为中国书画艺术的未来注入了新的活力与希望。

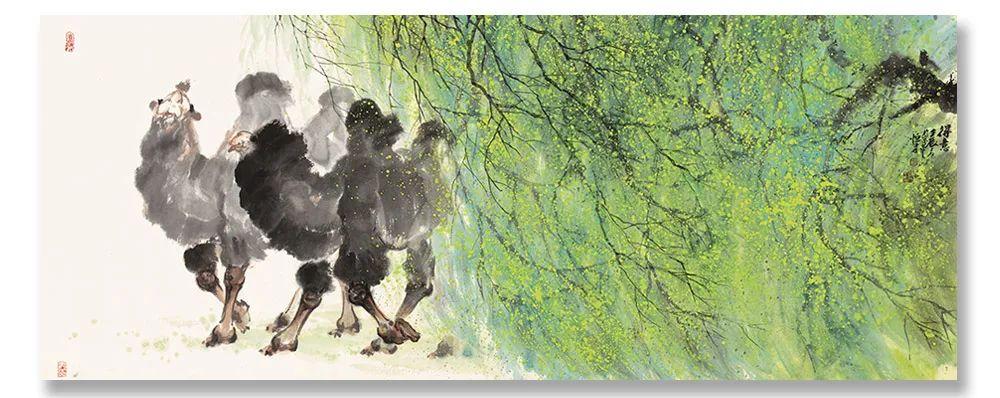

笔墨传情,文化自信

在他的心中,书画不仅仅是个人情感的抒发,更是民族文化自信的体现,他深知在全球化的大背景下,如何让中国书画这一传统艺术形式焕发新的生命力至关重要,他积极倡导“传统与现代相结合”的理念,鼓励艺术家们在继承传统的基础上进行创新,使中国书画能够以更加多元、开放的面貌走向世界。

在他的推动下,“中国书画节”、“国际书画论坛”等大型活动相继举办,不仅展示了中国书画的博大精深,也促进了与其他国家艺术家的交流与合作,他相信,只有通过不断的交流与碰撞,中国书画才能更好地融入世界文化的大格局中,展现出独特的魅力与价值。

德艺双馨,后世楷模

作为一位德高望重的艺术家和领导者,他的人格魅力同样令人敬仰,他始终保持着谦逊的态度,对待每一位学生、每一位同行都充满着关爱与尊重,在他看来,“艺术家首先要学会做人”,他的言传身教影响了无数人,在他看来,“艺术是灵魂的镜子”,只有心灵纯净、情感真挚的作品才能打动人心。

如今已步入晚年的他虽然不再担任具体的职务工作,但他的精神依旧激励着后来者不断前行,他的每一幅作品、每一次演讲、每一场笔会都成为了后辈们学习的范本,他用自己的行动诠释了什么是真正的“大家风范”,什么是“德艺双馨”。

在中国书画的广阔天地里,他以笔为剑、以墨为甲,书写着属于自己的辉煌篇章,他的名字不仅是中国书画家协会名誉主席的代名词,更是中国传统文化传承与创新的一面旗帜,在这个快节奏的时代里,他让我们重新审视并珍惜那些能够穿越时空、触动心灵的艺术瑰宝——中国书画,他的故事告诉我们:无论时代如何变迁,对艺术的热爱与追求永远是推动人类文明进步的不竭动力,让我们在笔墨丹青中继续寻找那份纯粹与美好,让中国书画这一古老的艺术形式在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...