在八十年代,钢笔书法行书达到了其辉煌的顶峰,成为当时书法界的主流。这一时期的行书风格以流畅、自然、灵动为特点,深受广大书法爱好者的喜爱和推崇。钢笔的普及和书写工具的改进,使得行书更加易于书写和传播,同时也为行书的发展提供了新的契机。,,在传承方面,八十年代的行书大师们不仅在技法上进行了深入的探索和创新,更在理论上进行了系统的总结和提升,为后来的行书发展奠定了坚实的基础。他们的作品不仅具有高度的艺术价值,还对后来的书法教育产生了深远的影响。,,随着时代的变迁和书写工具的进一步发展,行书也面临着新的挑战和机遇。在今天这个数字化、信息化的时代,如何让行书这一传统艺术形式与现代生活相融合,继续发扬光大,是每一个书法爱好者需要思考的问题。

在历史的长河中,每一个时代都有其独特的文化印记,而八十年代的钢笔书法行书,无疑是那个时代文化风貌的缩影,它不仅承载了那个时代人们对于美的追求与向往,更成为了连接过去与未来的文化桥梁,本文将带您走进那个充满激情与梦想的年代,感受钢笔书法行书的独特魅力及其对后世的影响。

八十年代的背景与文化氛围

八十年代的中国,正处于改革开放初期,社会风气开放,思想解放,文化领域也迎来了前所未有的发展机遇,随着经济的复苏和人民生活水平的提高,人们对精神文化的需求日益增长,在这个大背景下,书法作为中国传统文化的瑰宝,再次焕发出勃勃生机,尤其是钢笔书法行书,以其独特的艺术魅力和实用性,迅速在大众中普及开来。

钢笔书法行书的兴起

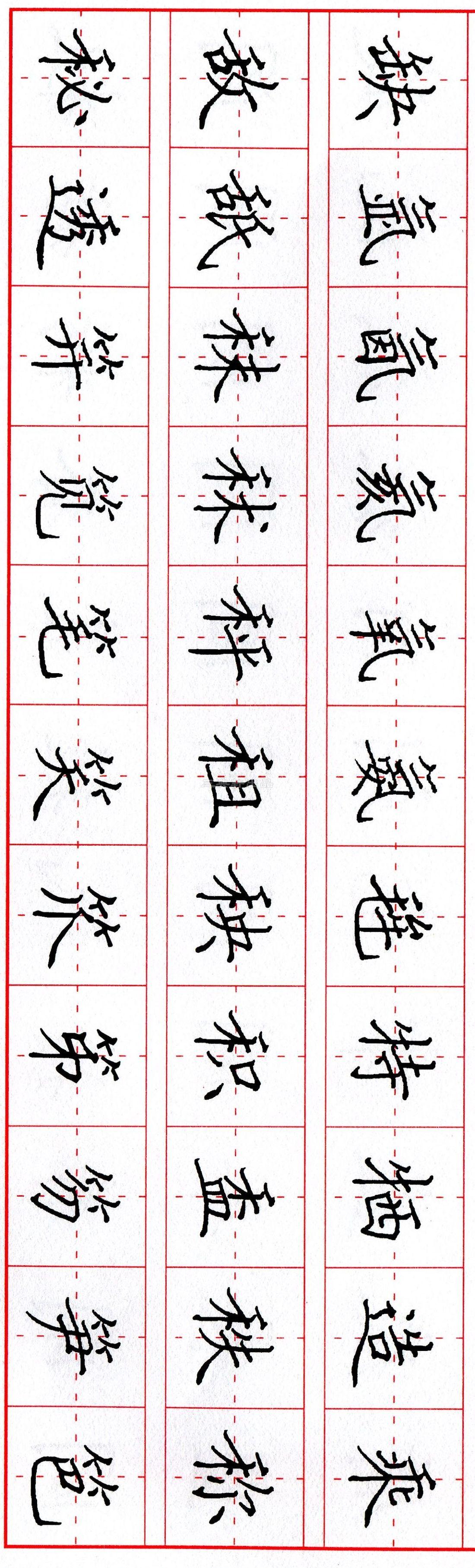

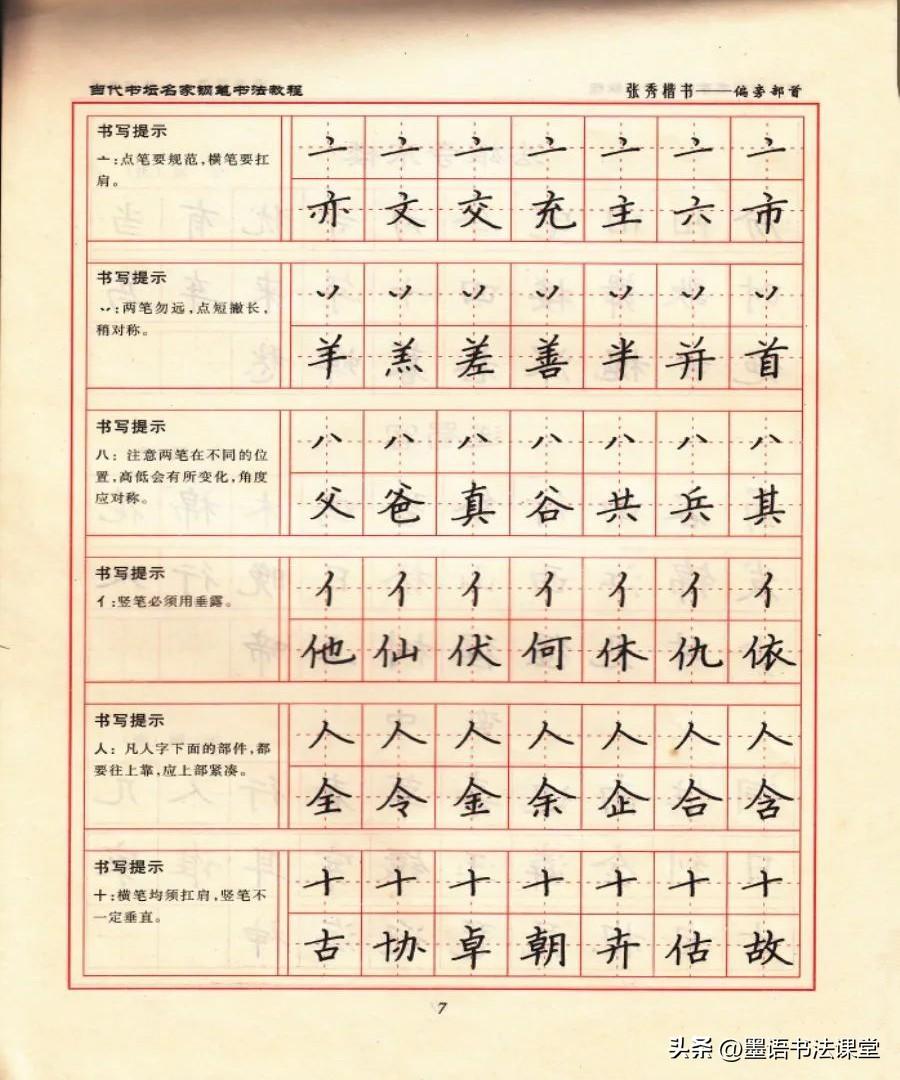

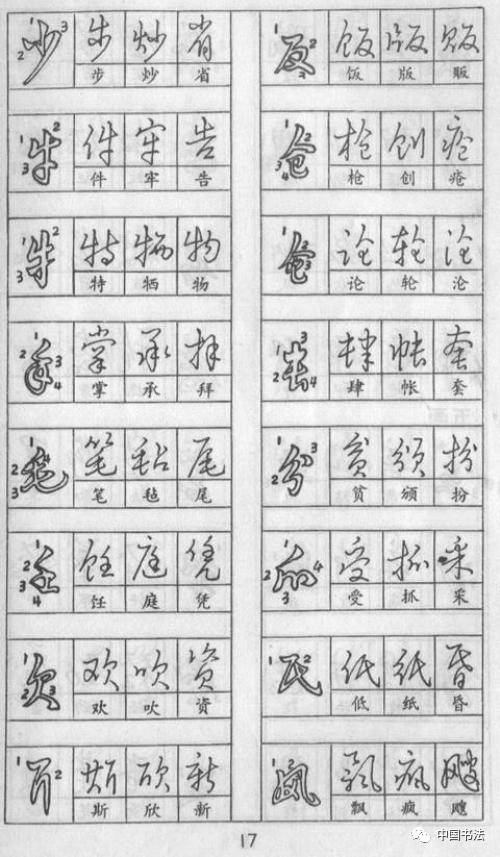

行书,作为中国书法的一种重要字体,介于楷书与草书之间,既有楷书的工整规范,又不失草书的流畅自然,八十年代,随着钢笔的普及和书写工具的改进,行书以其独特的书写体验和视觉效果,成为了当时人们学习书法的首选,钢笔的流畅性使得行书的书写更加自如,而其轻便的特性能让人们在任何时间、任何地点都能进行书写练习。

在那个年代,学习钢笔书法行书几乎成为了一种时尚,学校、企事业单位纷纷开设书法班,电视台、广播电台也纷纷推出书法教学节目,一时间,学习书法、练习书法蔚然成风,许多名家大师如启功、沈鹏等人的作品被广泛传播,他们的行书风格各异,既有传统韵味又不失时代感,极大地激发了人们学习书法的热情。

钢笔书法行书的艺术特点

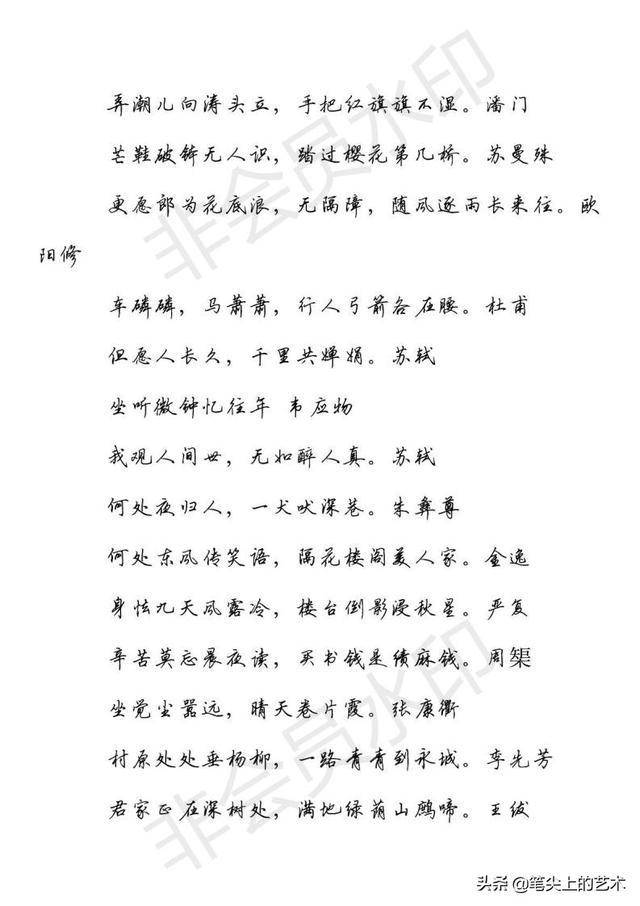

1、流畅自然:行书在保持楷书结构的基础上,更加注重书写的流畅性和连贯性,钢笔的书写使得这种流畅性得到了更好的体现,每一个字、每一行都仿佛在流动中展现出生命力。

2、结构灵活:行书在结构上比楷书更为灵活多变,可以根据需要适当增减笔画、调整结构,这种灵活性使得行书在表达情感时更加自由、奔放。

3、章法布局:钢笔书法行书在章法布局上讲究整体和谐、错落有致,每一幅作品都像是一幅精美的画卷,既有局部的精细处理,又有整体的宏观把握。

4、文化内涵:行书不仅仅是书写技巧的展现,更是文化内涵的传递,它蕴含了中华民族的哲学思想、审美观念和道德追求,是中华文化的重要载体之一。

八十年代钢笔书法行书的代表人物与作品

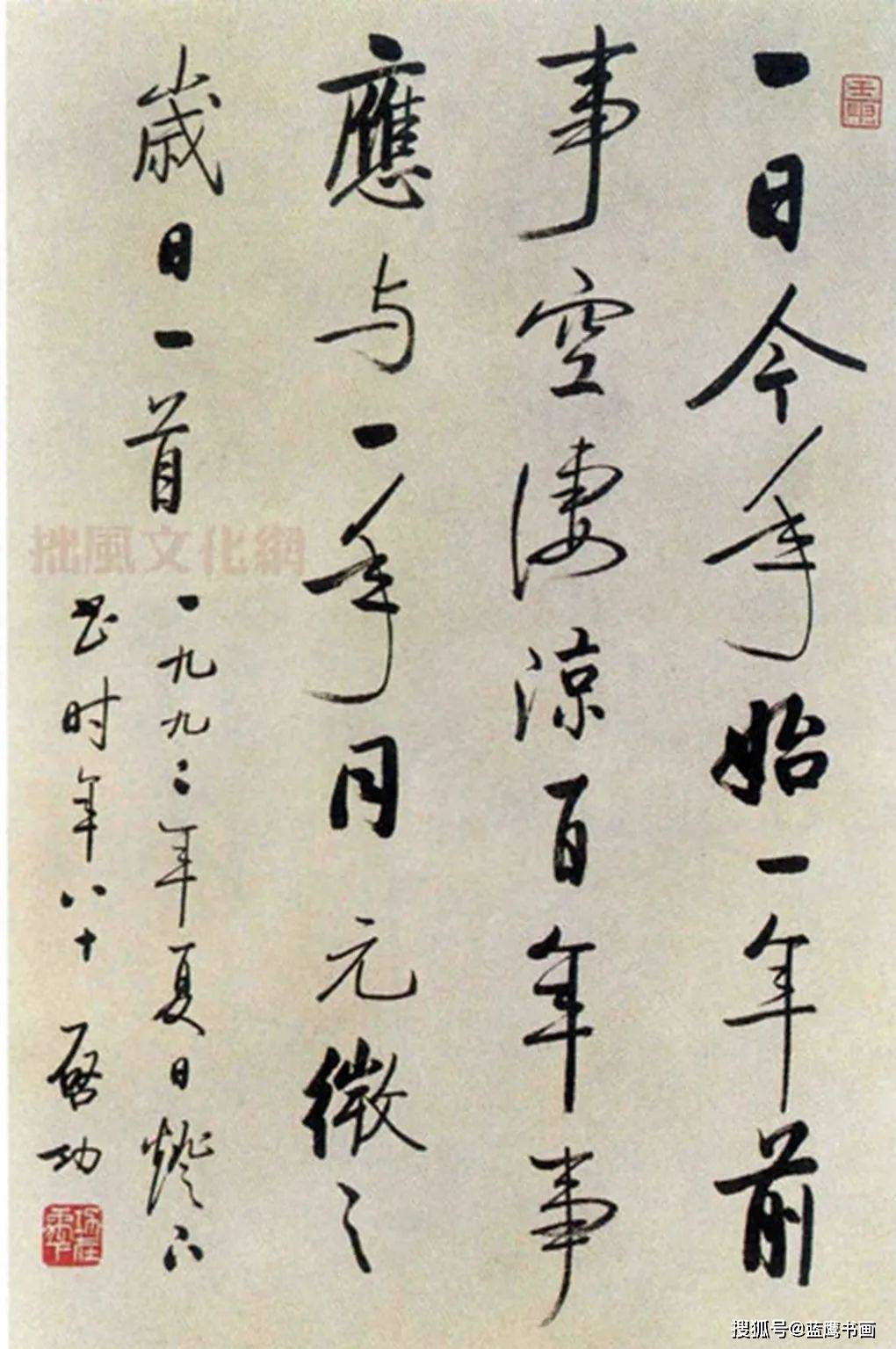

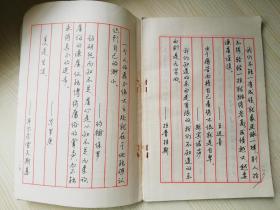

1、启功:作为当代著名的书法家和教育家,启功先生的行书风格独特而富有韵味,他的作品既有传统书法的严谨规范,又不失个人风格的洒脱自然,他的《论书绝句》等作品至今仍被广大书法爱好者所推崇。

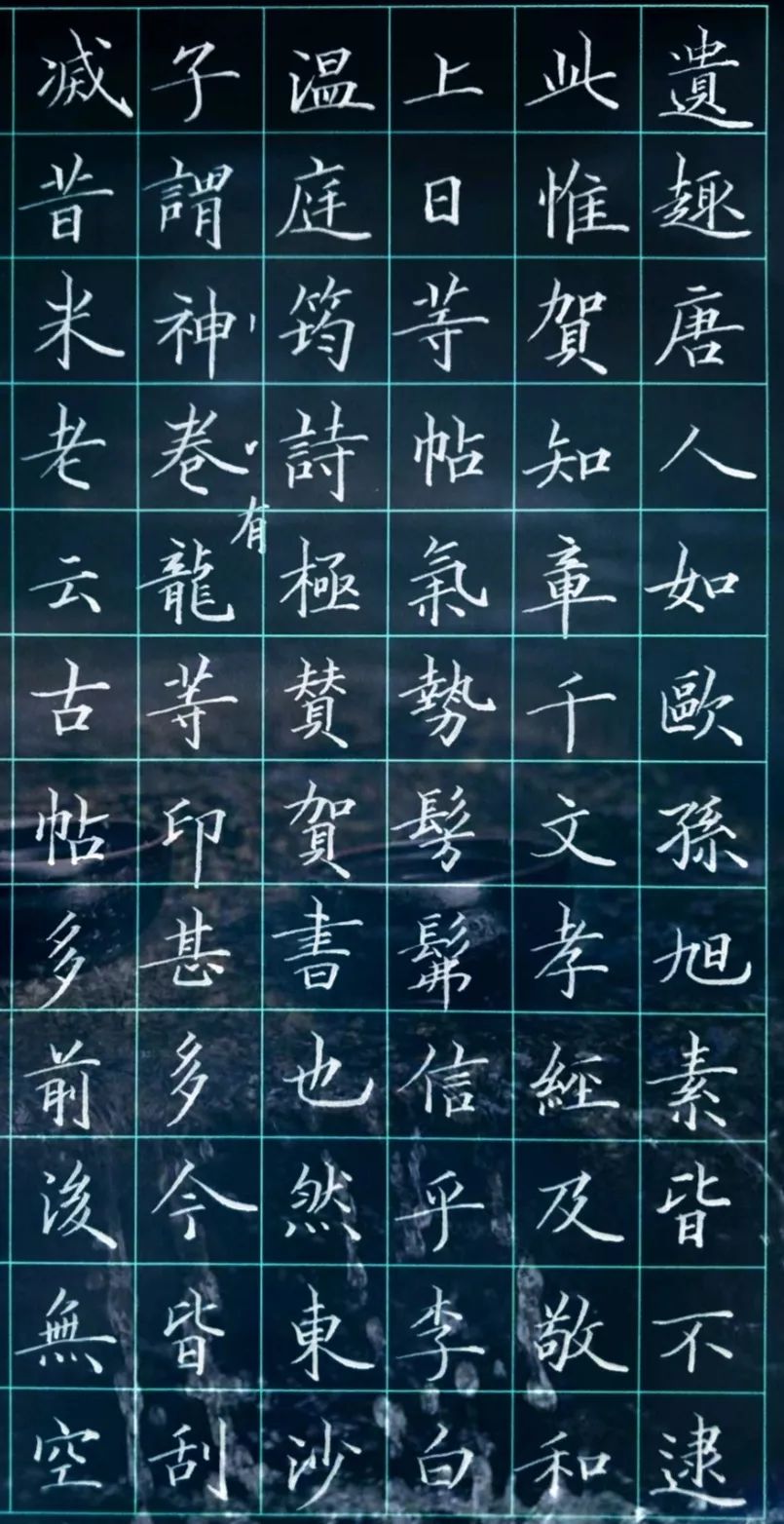

2、沈鹏:沈鹏先生的行书以气势磅礴、笔力雄健著称,他的作品在保持行书流畅自然的同时,更注重整体的气势和力量感,他的《兰亭序》临本被视为经典之作,对后世影响深远。

3、欧阳中石:欧阳中石先生的行书风格稳健而灵动,他强调“骨法用笔”,即通过笔墨的轻重缓急来表现字的结构和气势,他的作品在保持传统韵味的同时,也融入了现代审美元素。

八十年代钢笔书法行书的影响与传承

八十年代的钢笔书法行书不仅在当时风靡一时,更对后世产生了深远的影响,它不仅推动了书法艺术的普及和发展,还促进了传统文化的传承与创新,许多人在那个年代通过学习钢笔书法行书打下了坚实的书写基础,并在此基础上形成了自己的风格和流派,时至今日,仍有大量的人在坚持练习和学习钢笔书法行书,将其作为修身养性、陶冶情操的重要方式之一。

八十年代的钢笔书法行书也为当代书法艺术的发展提供了宝贵的经验和启示,它告诉我们:在继承传统的同时要勇于创新;在追求形式美的同时更要注重文化内涵的传递;在满足实用性的同时也要注重艺术性的提升,这些理念对于当代书法艺术的发展仍然具有重要的指导意义。

八十年代的钢笔书法行书是那个时代文化风貌的缩影之一它不仅展现了那个时代人们对于美的追求与向往还成为了连接过去与未来的文化桥梁,时至今日我们仍能从中汲取灵感和力量继续推动着书法艺术的发展与创新,让我们共同期待着在新的时代里书法艺术能够绽放出更加璀璨的光芒!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...