兰亭序是王羲之的书法瑰宝,被誉为“天下第一行书”。它不仅展示了王羲之卓越的书法技艺,更蕴含了他深刻的人生哲思。在兰亭宴集的序言中,王羲之表达了对自然、人生和艺术的独特见解,强调了“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”的生死观,以及“虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”的闲适生活态度。兰亭序的书法艺术与人生哲思相得益彰,成为了中国书法史上的不朽之作,对后世产生了深远的影响。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,有一部作品如同一颗璀璨的明珠,不仅因其绝妙的笔法被誉为“天下第一行书”,更因其蕴含的深邃哲思而成为后世无数文人墨客竞相解读的经典——这便是王羲之的《兰亭序》,本文将带您走进《兰亭序》的世界,探索其背后的书法艺术魅力与王羲之的人生哲学。

书法艺术的巅峰之作

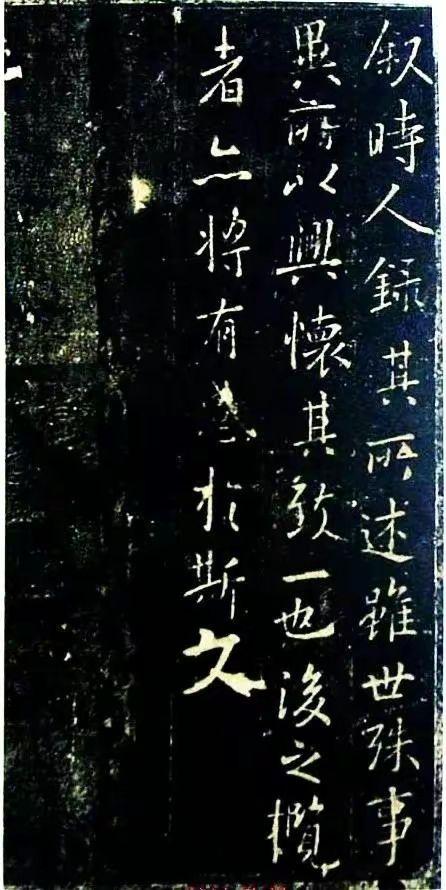

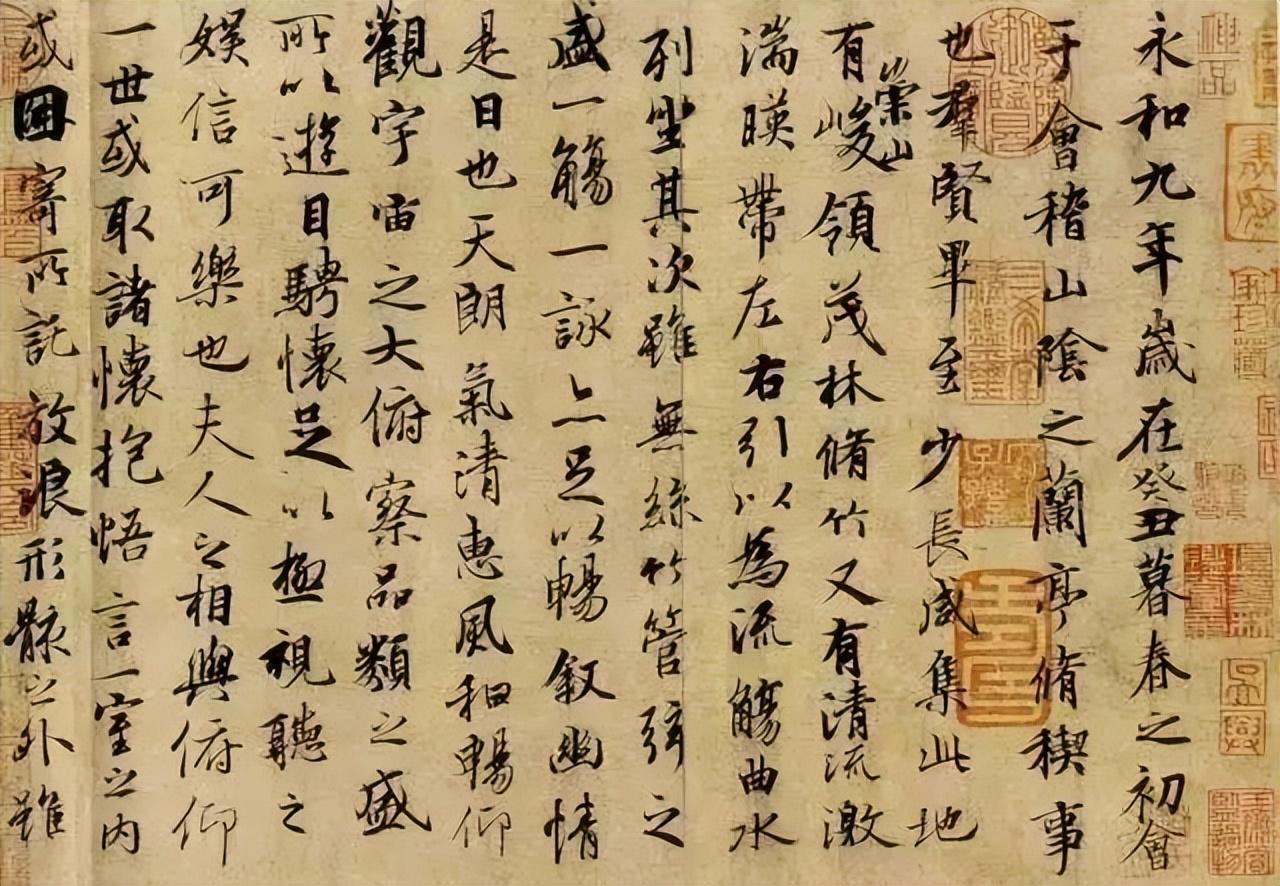

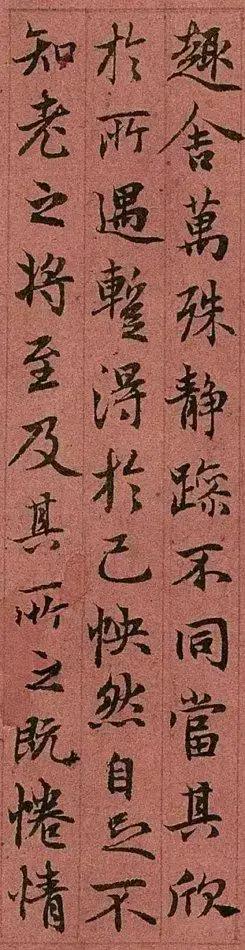

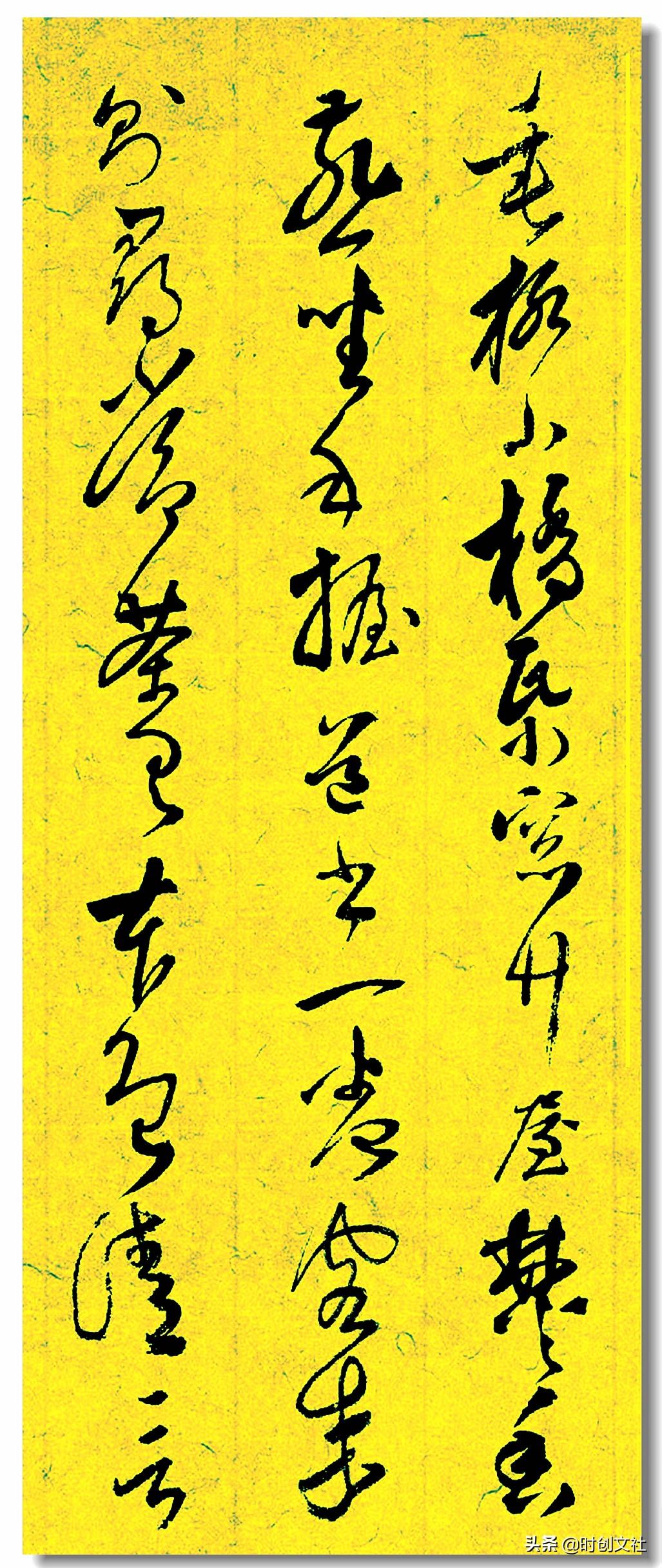

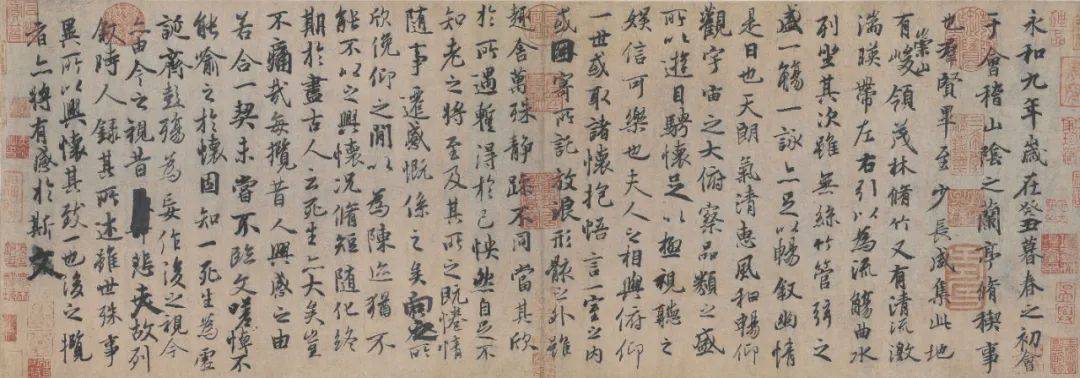

《兰亭序》全名《兰亭集序》,是王羲之为其友人集会所作的诗集所作的序文,同时也是一篇书法杰作,此作完成于公元353年,正值东晋时期,王羲之与一群文人雅士在会稽山阴的兰亭举行了一场盛大的集会,曲水流觞,吟诗作对,酒酣耳热之际,王羲之乘兴挥毫,一气呵成这篇序文,其书法之妙,被后世赞誉为“飘若浮云,矫若惊龙”。

《兰亭序》的书法风格独特,既有楷书的工整严谨,又不失行书的流畅自然,王羲之在书写时,笔法多变,时而轻柔细腻,如春风拂面;时而苍劲有力,似老树盘根,字与字之间,行与行之间,既独立成章又相互呼应,形成了一种和谐而富有节奏的美感,尤其是其中的“之”字,更是变化多端,各具形态,展现了王羲之超凡入圣的书法造诣。

人生哲学的深刻表达

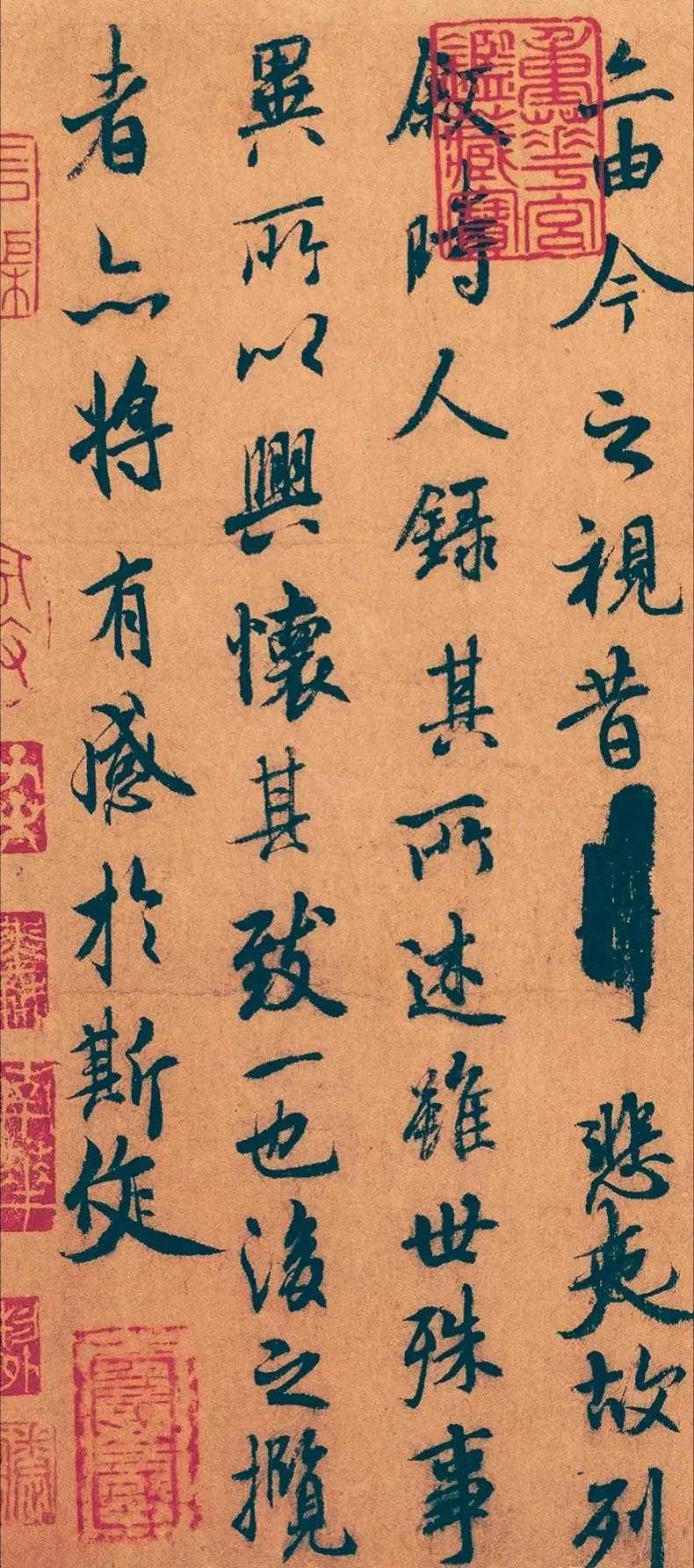

《兰亭序》不仅仅是一幅书法作品,它更是一篇富含人生哲理的散文诗,文章开篇即以“永和九年,岁在癸丑,暮春之初……”这样细腻的笔触描绘了集会的场景,随后笔锋一转,引出了对生命短暂的感慨:“修短随化,终期于尽。”王羲之在这里表达了对生命无常、岁月易逝的深刻认识,以及对人生苦短、应及时行乐的无奈与叹息。

《兰亭序》并非一味地沉溺于对生命短暂的哀叹之中,王羲之在文中还提出了“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”的观点,反对将生死等同视之,认为应该珍惜生命,活出自己的价值与意义,这种对生命积极向上的态度,体现了王羲之超脱世俗、追求精神自由的高尚情操。

艺术与哲学的完美融合

《兰亭序》之所以能够成为不朽的经典,不仅在于其书法艺术的精湛,更在于其蕴含的深刻人生哲理,王羲之通过书法这一形式,将自己对生命的思考、对自然的感悟、对人生的态度完美地融合在一起,使得《兰亭序》既是一件高超的艺术品,也是一部深刻的人生哲学著作。

在《兰亭序》中,我们可以看到王羲之对自然美的热爱与赞美:“天朗气清,惠风和畅。”这不仅是自然景色的描绘,也是他内心世界对和谐、宁静、自由的向往。“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,则是对人类在宇宙中的渺小与伟大并存的深刻体悟。

后世影响与传承

《兰亭序》自问世以来,便以其独特的艺术魅力和深邃的哲学思想吸引了无数后世学者的目光,唐代以后,《兰亭序》被奉为“书圣”之作,历代书法家无不以能临摹到几分《兰亭序》的神韵为荣。《兰亭序》的真迹在历史上曾多次失踪又重现,最终相传在唐高宗时被殉葬昭陵(一说被唐太宗留作陪葬品),至今下落不明,但即便如此,《兰亭序》的影响力并未因此减弱,反而在无数次的传抄与研究中被赋予了更多的文化内涵和艺术价值。

时至今日,《兰亭序》已成为中国传统文化中不可或缺的一部分,它不仅是中国书法的巅峰之作,也是中国哲学思想的重要载体之一,通过《兰亭序》,我们不仅能够领略到王羲之卓越的书法艺术,更能感受到他对生命、自然、宇宙的深刻思考与感悟,这种跨越时空的对话与共鸣,使得《兰亭序》成为了连接过去与未来、沟通心灵与智慧的桥梁。

《兰亭序》不仅是王羲之个人艺术成就的巅峰之作,更是中华文化宝库中的一颗璀璨明珠,它以独特的艺术形式和深邃的人生哲思影响着后世无数人,在快节奏、高压力的现代生活中,《兰亭序》提醒我们放慢脚步、静心思考、珍惜当下、追求内心的自由与和谐,让我们在欣赏《兰亭序》那如行云流水般的书法之美时,也能从中汲取智慧与力量去面对生活的挑战与机遇吧!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...