行书字体,作为中国书法中的一种重要字体,以其独特的灵动与韵律的完美融合而著称。它既不像楷书那样工整严谨,也不像草书那样狂放不羁,而是介于两者之间,展现出一种自由而又不失规矩的美感。行书的笔画流畅自然,线条间相互呼应,形成了一种独特的节奏感和韵律美。在书写时,行书注重笔画的连贯性和变化性,通过提按、转折、顿挫等技巧,使字体呈现出一种生动活泼、富有生命力的形态。行书的结构也十分讲究,既要符合汉字的基本构造规律,又要通过巧妙的布局和安排,使字体更加优美、和谐。行书字体不仅在书法艺术中占有重要地位,也在日常生活中被广泛使用,成为了一种具有独特魅力和文化内涵的书写方式。

在浩瀚的书法艺术长河中,行书以其独特的魅力,成为了连接楷书与草书之间的桥梁,既保留了楷书的工整与规范,又融入了草书的流畅与奔放,行书字体,以其灵动自如、笔势连贯的特质,深受历代书法家及书法爱好者的青睐,行书字体究竟是什么样子?它又是如何在笔墨间展现出其独特的艺术韵味呢?

一、行书的起源与发展

行书,顾名思义,是介于草书与楷书之间的一种书体,其历史可追溯至东汉末年,由隶书演变而来,据传,行书的创始者是东汉书法家刘德升,他通过简化隶书的书写方式,使文字更加便于书写和阅读,从而开创了行书的新纪元,此后,行书在魏晋时期得到了极大的发展,以钟繇、王羲之等为代表的书法大师,将行书推向了艺术的高峰,尤其是王羲之的《兰亭序》,被誉为“天下第一行书”,其行云流水般的笔触,展现了行书独有的韵律美和意境美。

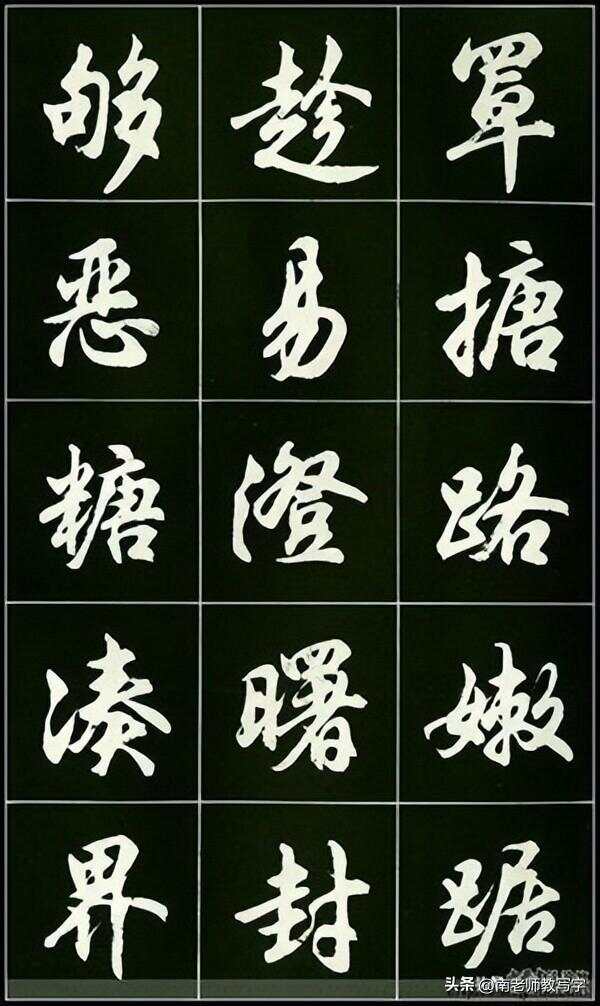

二、行书字体的特点

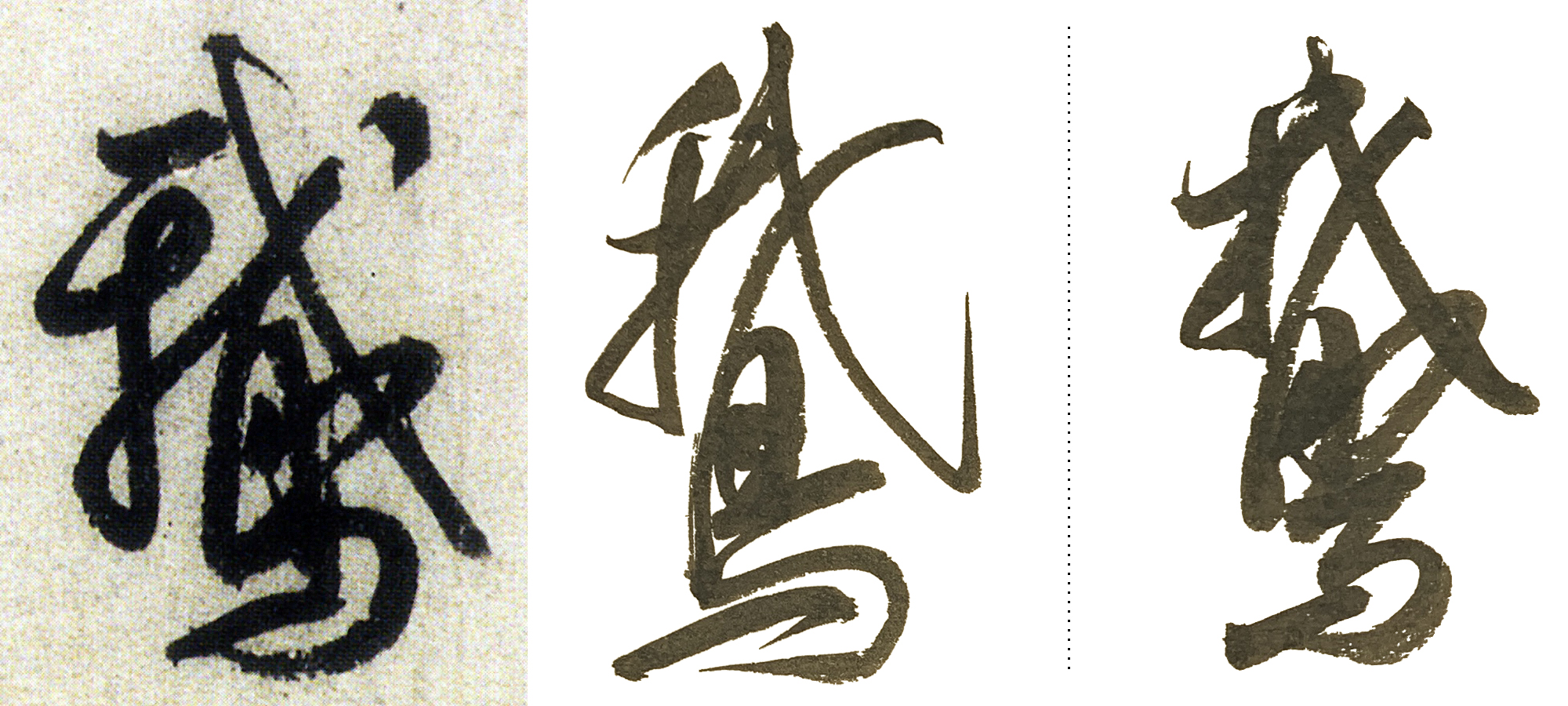

1、笔法灵活:行书的笔法既不像楷书那样严谨刻板,也不似草书那般潦草难辨,它讲究“折钗股”的笔法,即笔画转折处如同钗股般圆润流畅,既有力感又不失柔美,在书写过程中,行书注重提按、顿挫的变化,通过不同的用笔力度和速度,使字迹呈现出丰富的层次感和动感。

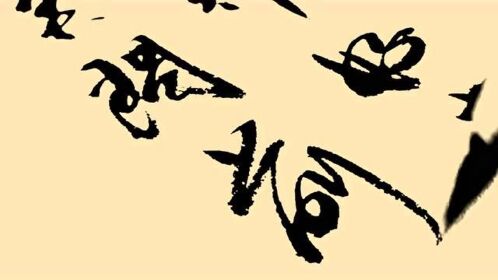

2、结构自然:行书的结构相较于楷书更为开放和灵活,字与字之间往往通过牵丝引带相连,形成一种“一笔书”的视觉效果,这种连笔的方式不仅增强了字与字之间的联系,也使得整篇作品在视觉上更加连贯和谐,行书的结构并不完全遵循楷书的方正平稳,而是根据字形的自然形态进行适当的变化和调整,以达到“因字生形”的艺术效果。

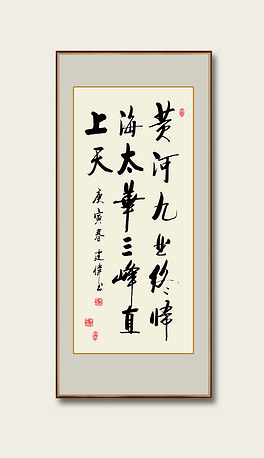

3、章法布局:行书的章法布局讲究“疏密有致、虚实相生”,在整篇作品中,字的大小、轻重、快慢等变化自然而不失规律,既不显得过于拥挤,也不至于空旷无物,通过合理的空间安排和节奏控制,行书能够营造出一种既紧凑又舒展的视觉感受,使观者能够感受到书法家在创作过程中的情感波动和心境变化。

4、意境深远:行书不仅仅是文字的书写,更是一种情感的表达和意境的营造,优秀的行书作品往往能够通过其独特的笔墨语言,传达出书法家的思想情感、文化修养乃至时代风貌,正如王羲之在《兰亭序》中所展现的那样,行书以其独有的韵律美和意境美,让观者在欣赏时能够产生共鸣,感受到一种超越文字本身的审美体验。

三、名家名作赏析

王羲之《兰亭序》:作为行书的巅峰之作,《兰亭序》不仅在技法上达到了炉火纯青的境界,更在情感表达上达到了前所未有的高度,其笔法之精妙、结构之自然、章法之和谐、意境之深远,共同构成了这部不朽之作的独特魅力。

颜真卿《祭侄文稿》:虽然《祭侄文稿》是楷书作品,但其书写过程中的情感流露和笔墨变化却体现了行书的某些特点,颜真卿在书写时情绪激动,笔触间流露出对侄儿牺牲的悲痛与愤怒,使得整篇作品充满了强烈的情感冲击力,被后人誉为“天下第二行书”。

苏轼《黄州寒食诗帖》:苏轼的这卷行书作品,以其洒脱不羁、豪放率真的风格著称,他以自然流畅的笔法、跌宕起伏的节奏感以及深邃的情感内涵,展现了行书在表现个人情感方面的独特魅力。

四、现代应用与影响

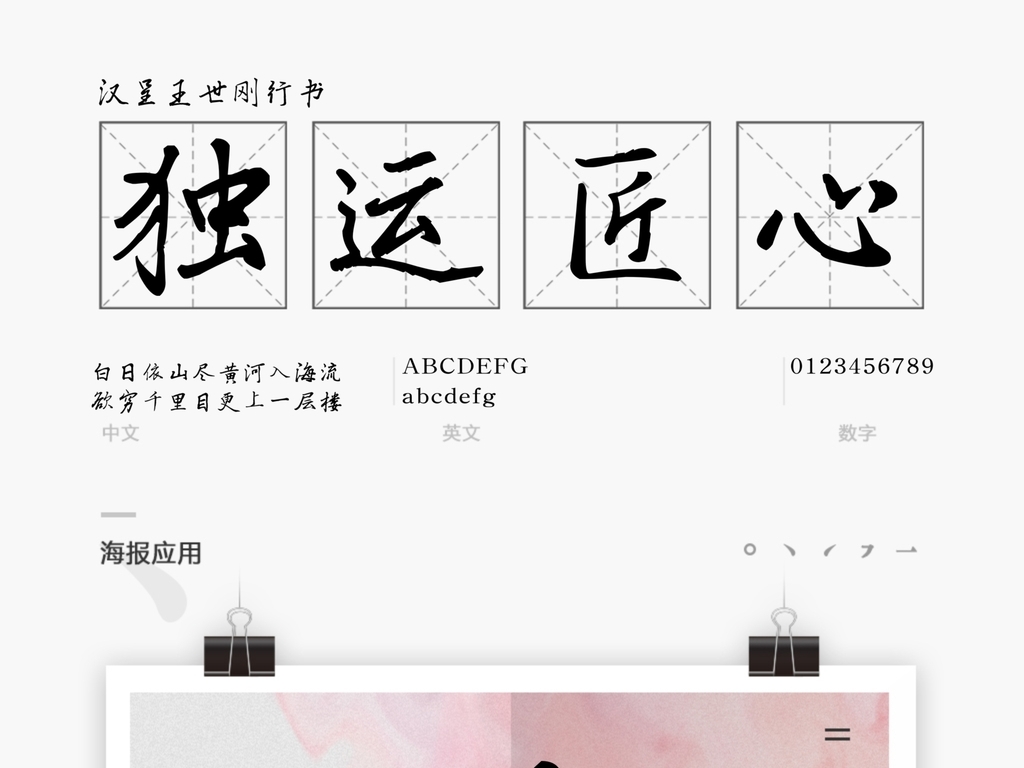

尽管时代变迁,但行书作为一种书法艺术形式,其影响力并未减弱,在现代社会,行书不仅被广泛应用于书法展览、艺术收藏等领域,还渗透到了日常生活的方方面面,从商业广告到文化宣传、从个人签名到手写信件……行书的灵动与韵律为现代生活增添了一抹独特的文化气息,随着书法教育的普及和推广,越来越多的人开始学习并欣赏行书之美,这无疑为传统文化的传承与发展注入了新的活力。

行书字体以其灵动自如、笔势连贯的特点,成为了中国书法艺术中不可或缺的一部分,它不仅是文字的书写方式,更是一种情感的表达和文化的传承,通过学习并欣赏行书作品,我们不仅能够领略到其独特的艺术魅力,还能够感受到书法家在创作过程中的情感波动和文化积淀,在快节奏的现代生活中,让我们不妨放慢脚步,静下心来品读一幅行书佳作,或许就能在其中找到一份心灵的慰藉和文化的归属感。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...