微气候环境是城市生态系统中一个重要的微观调控者,它对城市的气候、环境和居民的生活质量产生着深远的影响。微气候环境包括城市中的局部气候、空气质量、温度、湿度、风速等,这些因素在空间和时间上具有高度的不均匀性。,,为了改善城市微气候环境,需要采取一系列的调控措施。可以通过绿化植被、建设绿地和公园等措施来增加城市绿地面积,从而改善空气质量和微气候环境。可以通过建筑设计和布局的优化,如采用绿色建筑技术、设置通风走廊等,来调节城市微气候环境。还可以通过城市规划和管理,如设置交通限制、减少污染排放等措施,来降低城市热岛效应和空气污染。,,微气候环境是城市生态系统的重要组成部分,其调控对于改善城市环境、提高居民生活质量具有重要意义。通过科学合理的调控措施,可以创造更加宜居、可持续的城市环境。

在浩瀚的自然界中,气候是一个复杂而多变的系统,它不仅影响着地球的生态系统,也深刻塑造着人类的生活方式,在人类活动日益频繁的今天,一个更为精细且不容忽视的概念——“微气候环境”逐渐进入我们的视野,微气候环境,作为大气候的微观体现,是城市中局部小环境的气候特征,它不仅关乎空气温度、湿度、风速、光照等基本要素,还与城市规划、建筑设计、绿化布局等人类活动息息相关,本文将深入探讨微气候环境的内涵、重要性、影响因素及调控策略,揭示其在城市生态中的微观调控作用。

一、微气候环境的内涵与重要性

微气候环境是指城市中特定区域(如街道、广场、建筑群内部等)的气候条件,它是在大气候背景下,由地形地貌、建筑布局、植被覆盖等多种因素共同作用形成的,与大气候相比,微气候环境具有更强的地域性、动态性和人为干预性,其重要性主要体现在以下几个方面:

1、影响人体舒适度:微气候环境的温度、湿度和风速直接影响人们的热舒适感,对于提升城市居住和工作环境的质量至关重要。

2、促进生物多样性:适宜的微气候环境为不同种类的植物和动物提供了生存空间,有助于维持城市生态系统的多样性和稳定性。

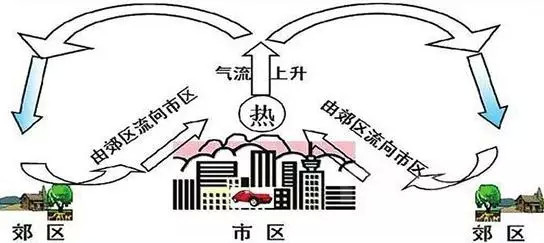

3、缓解城市热岛效应:通过合理调控微气候环境,可以有效降低城市“热岛”现象,减少能源消耗和环境污染。

4、优化城市微循环:良好的微气候环境有助于空气流通,促进城市微循环系统的健康运行,对改善空气质量具有积极作用。

二、影响微气候环境的因素

微气候环境的形成是多种因素综合作用的结果,主要包括以下几个方面:

1、地形地貌:地形的高低起伏、坡度、朝向等直接影响地表温度和风速分布,山谷地区因夜间冷空气下沉而形成“冷谷效应”,而高地则可能因白天太阳辐射强而形成“热岛效应”。

2、建筑布局与材料:建筑物的密度、高度、形状以及使用的建筑材料都会对微气候环境产生显著影响,高密度建筑群会减少风速,形成“风影区”,而浅色或反射性材料能减少热吸收,降低温度。

3、绿化与水体:植被覆盖和水体分布是调节微气候环境的重要因素,树木和灌木可以提供阴凉,降低温度;水体通过蒸发作用能显著提高空气湿度并降低周围温度。

4、人为活动:交通排放、工业生产等人为活动会释放大量热量和污染物,对局部微气候环境产生不利影响。

5、季节与天气:季节更替和天气变化也会对微气候环境产生直接影响,如冬季寒冷气流下沉导致“霜冻”现象,夏季高温则加剧“热岛效应”。

三、微气候环境的调控策略

面对日益严峻的城市环境问题,如何科学合理地调控微气候环境成为城市规划与管理的关键,以下是一些有效的调控策略:

1、优化城市设计:在规划阶段就应充分考虑地形地貌特征,避免在山谷或低洼地带建设高层建筑,以减少“冷谷效应”或“热岛效应”,采用分散式布局代替高密度聚集,增加绿地和水体面积,形成良好的自然通风廊道。

2、绿色建筑与生态材料:推广绿色建筑设计理念,如屋顶绿化、垂直花园等,使用低热传导、高反射性的建筑材料,减少建筑物的热岛强度,鼓励使用再生材料和地方性材料,以降低对环境的负面影响。

3、智能微气候管理系统:利用现代信息技术和物联网技术,建立智能微气候监测系统,实时监测并分析微气候数据,为城市管理和决策提供科学依据,通过智能调节建筑物的通风、采光和空调系统,实现能源的有效利用和环境的持续改善。

4、增强绿化与水体保护:加强城市绿化建设,增加公共绿地面积和街道树木种植,提高绿地的多样性和连通性,保护和恢复城市水系,如河流、湖泊等,利用水体的自然调节功能改善微气候环境。

5、公众参与与教育:增强公众对微气候环境的认识和参与度,通过宣传教育、媒体报道等方式普及相关知识,鼓励居民参与城市绿化、垃圾分类等环保活动,形成全社会共同参与的良好氛围。

6、政策引导与法规支持:政府应出台相关政策法规,对微气候环境的保护和改善给予政策支持和资金补助,对采用绿色建筑技术的项目给予税收减免或补贴奖励;对破坏生态环境的行为进行严格监管和处罚。

四、案例分析:新加坡的“花园城市”计划

新加坡作为一个人口密集、资源匮乏的岛国,面对严峻的微气候挑战(如高温、高湿、强风),通过实施“花园城市”计划成功实现了微气候环境的优化,该计划主要包括以下几个方面:

1、绿色建筑与公共空间:新加坡政府要求所有新建建筑必须达到绿色建筑标准(如BCA Green Mark),并在公共空间中广泛种植树木和花卉,这些措施有效降低了建筑物的热岛强度并提升了城市的整体美观度。

2、中央集冷系统(CCS):新加坡在多个区域建立了中央集冷系统,通过地下管道将冷气输送到建筑物内部以降低室内温度,这一系统不仅为居民提供了舒适的居住环境还显著减少了空调使用带来的能源消耗和环境污染。

3、城市公园与绿廊:新加坡在多个区域建立了大型城市公园和绿廊如滨海湾花园等这些区域不仅为市民提供了休闲娱乐的场所还通过植被的蒸腾作用有效调节了周围环境的温度和湿度。

4、智能微气候管理:新加坡还利用智能技术建立了全面的微气候监测网络通过实时监测和分析数据为城市管理和决策提供科学依据同时智能调节建筑物内的空调和通风系统以实现能源的有效利用。

5、公众参与与教育:新加坡政府还积极开展公众参与活动如“国家公园日”等通过这些活动增强市民对微气候环境的认识和参与度形成了全社会共同参与的良好氛围。

五、展望未来:构建智慧型微气候环境系统

随着科技的进步和人们对生活品质要求的提高构建智慧型微气候环境系统将成为未来城市发展的重要趋势,这一系统将融合物联网、大数据、人工智能等先进技术实现对城市微气候环境的实时监测、智能分析和主动调控,通过这一系统我们可以更加精准地了解城市中各区域的微气候变化趋势及时采取有效措施进行干预和优化从而打造一个更加宜居、可持续的城市生态环境。

微气候环境作为城市生态的微观调控者其重要性不容忽视,通过科学合理的调控策略我们可以有效改善城市的热环境质量提升居民的生活品质并促进城市的可持续发展,未来我们应继续深化对微气候环境的研究探索更加高效、智能的调控方法为构建智慧型城市贡献力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...