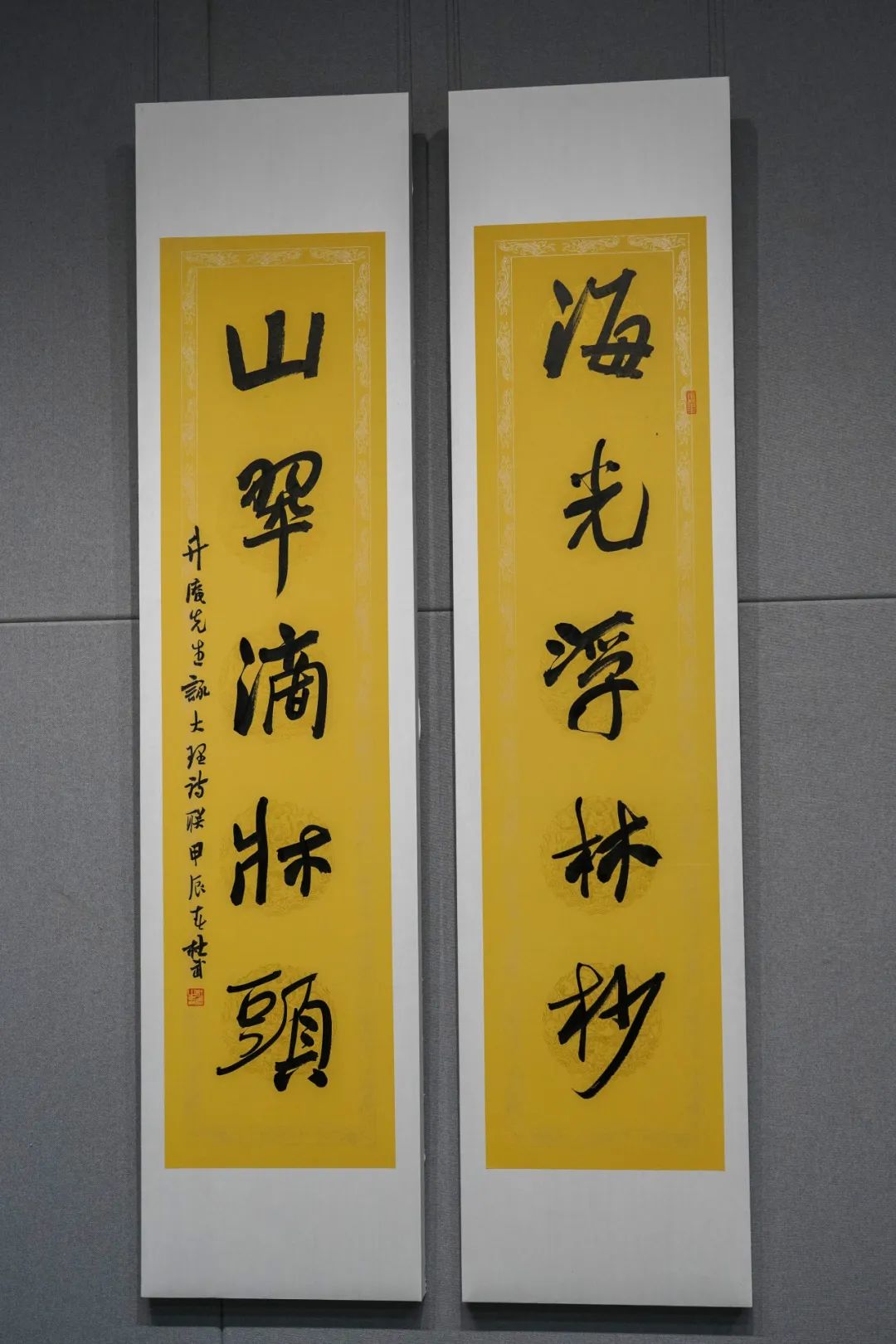

《兰亭序》是王羲之的传世之作,被誉为“天下第一行书”。其真迹历经千年,墨香依旧,是中国书法史上的千古绝唱。该作品不仅在书法艺术上达到了登峰造极的境界,更蕴含了深厚的文化内涵和历史价值。其笔法流畅自然,结构严谨,气势磅礴,被誉为“龙跳虎卧”,展现了王羲之卓越的书法才华和深厚的文化底蕴。《兰亭序》也反映了当时士人阶层的生活情趣和审美追求,是中国传统文化的重要代表之一。其真迹的存世,不仅为书法爱好者提供了珍贵的研习对象,更为研究中国文化和历史提供了重要的实物资料。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,王羲之的《兰亭序》无疑是最璀璨的明珠之一,这不仅仅因为它被誉为“天下第一行书”,更因为它承载着千年的文化传承与历史变迁的印记,何为“真正的兰亭序真迹”,这不仅是书法爱好者心中的谜题,也是学术界长期探讨的课题,本文将从历史背景、作品解析、流传与争议、以及现代科技的应用等多个维度,深入探讨《兰亭序》的真迹之谜。

一、历史背景与作品解析

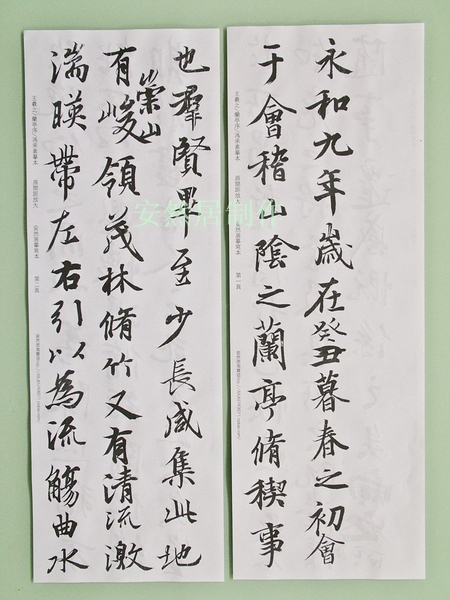

《兰亭序》全名《兰亭集序》,是东晋永和九年(公元353年)三月初三,王羲之与一群文人雅士在会稽山阴的兰亭举行修禊活动时所作,当时,众人曲水流觞,吟诗作对,王羲之乘兴挥毫,一气呵成这篇序文,文章不仅记录了当时的风雅盛事,更以其流畅的笔触、深邃的意境和独特的书法艺术,成为后世学习的典范。

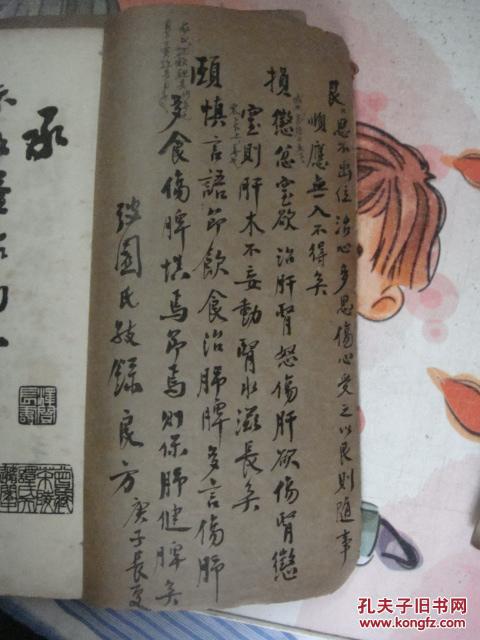

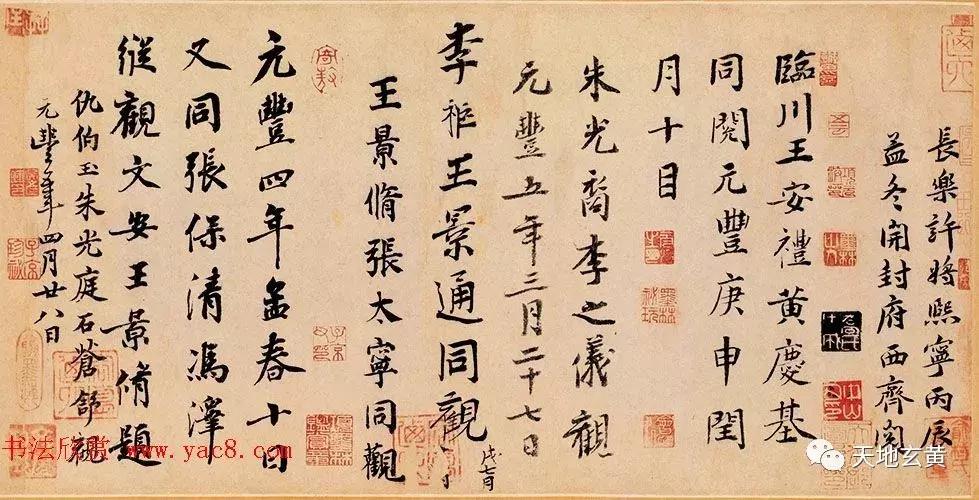

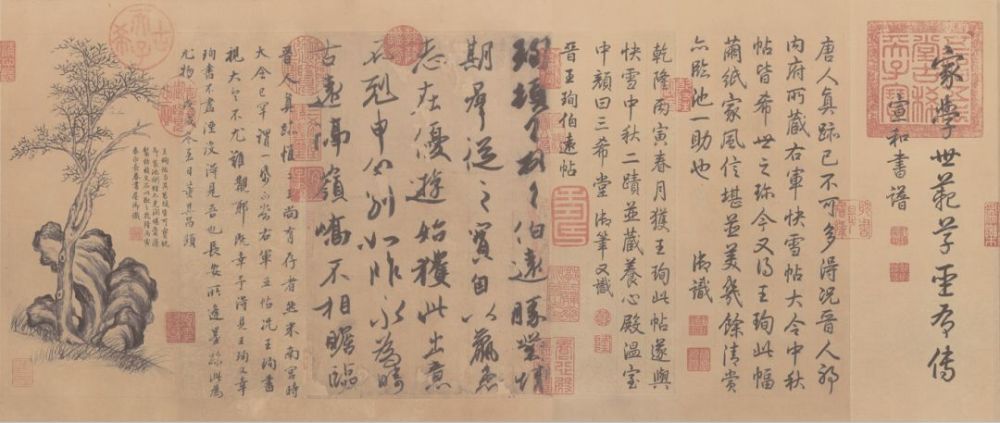

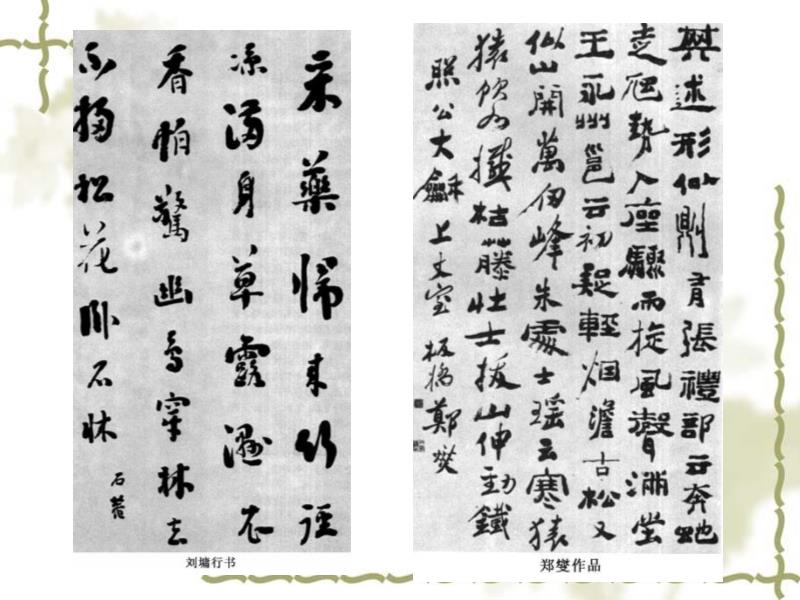

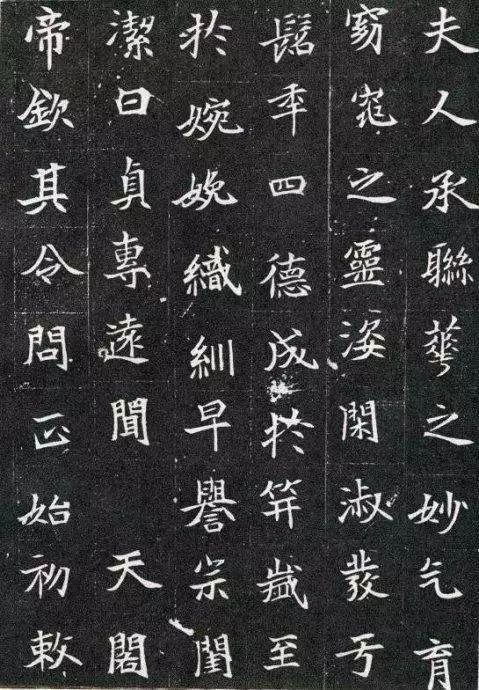

遗憾的是,据传原作在唐太宗李世民死后被带入昭陵陪葬,至今未有出土,后世所见的《兰亭序》多为摹本或临本,其中以冯承素摹本、虞世南临本、褚遂良临本等最为著名。

二、流传与争议

自唐代以来,《兰亭序》的真迹之谜便伴随着其流传而不断被讨论,唐太宗李世民对《兰亭序》极为珍视,甚至在临终前将其作为陪葬品带入昭陵,这一举动使得原作在历史上彻底消失,仅留下各种摹本和临本供人观赏研究。

关于《兰亭序》真迹的争议从未停歇,有人认为,或许在历史的长河中,有幸存的原作片段或复制品流传于世;也有人提出,或许唐太宗在入葬前曾有备份,但这些猜测都因缺乏确凿证据而难以定论。

进入近现代,随着科技的发展,特别是高科检测技术的运用,对一些传世《兰亭序》摹本进行了深入分析,通过X光扫描、红外线扫描等手段,试图从纸张、墨迹等方面寻找原作的特征和线索,但这些技术虽能提供一定程度的参考信息,仍无法直接证明某件作品就是王羲之亲笔的《兰亭序》真迹。

三、现代科技的探索与挑战

近年来,随着科技的不断进步,尤其是人工智能(AI)和大数据分析技术的兴起,为《兰亭序》真迹的探索提供了新的视角,有学者利用AI技术对传世摹本进行风格分析、笔迹比对,试图从海量数据中寻找与王羲之书法风格最为接近的摹本,这种方法的可靠性仍存争议,因为即便是最先进的AI系统也无法完全模拟人类书法的情感与灵动性。

考古学家和历史学者也在不断挖掘新的史料和线索,通过对古代文献的深入研究,试图找到关于《兰亭序》真迹下落的间接证据;或是通过考古发现中与王羲之时代相近的书法作品风格比对,来间接推断《兰亭序》的可能面貌,但这些努力大多仍停留在推测阶段,未能揭开《兰亭序》真迹的神秘面纱。

四、文化价值与精神传承

尽管《兰亭序》真迹的具体下落仍是一个未解之谜,但它在文化上的价值与精神上的传承却是无可估量的,它不仅是中国书法艺术的巅峰之作,更是中华文化中“天人合一”、“物我两忘”哲学思想的生动体现,无数书法爱好者通过临摹《兰亭序》,不仅学习到了书法的技巧与韵味,更是在精神上与古人产生了跨越时空的共鸣。

《兰亭序》还成为了中华文化对外交流的重要名片,无论是国际文化交流还是学术研究,《兰亭序》都以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴吸引着全世界的目光,它让世界看到了中国书法的博大精深和中华文化的源远流长。

真正的《兰亭序》真迹或许已随唐太宗长眠于地下,但它的精神与艺术价值却永远活在了人们的心中。《兰亭序》不仅是一幅书法作品

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...