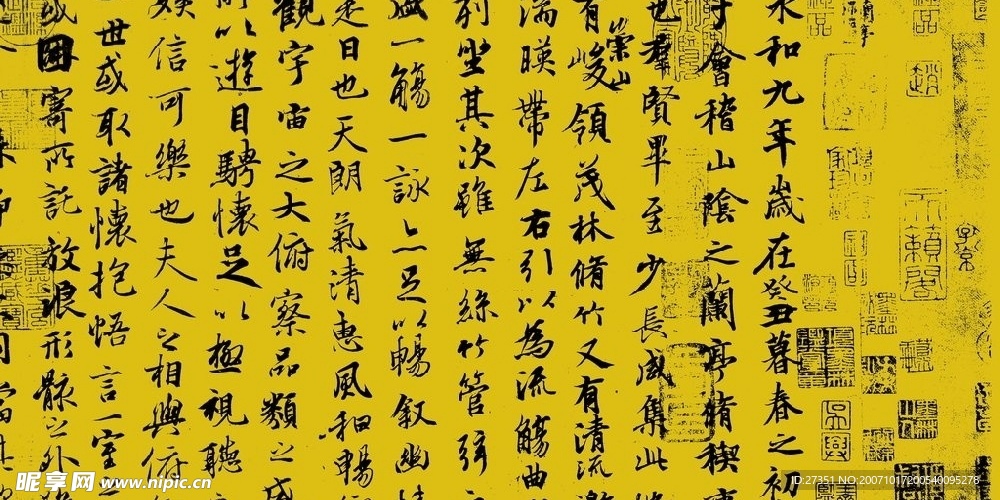

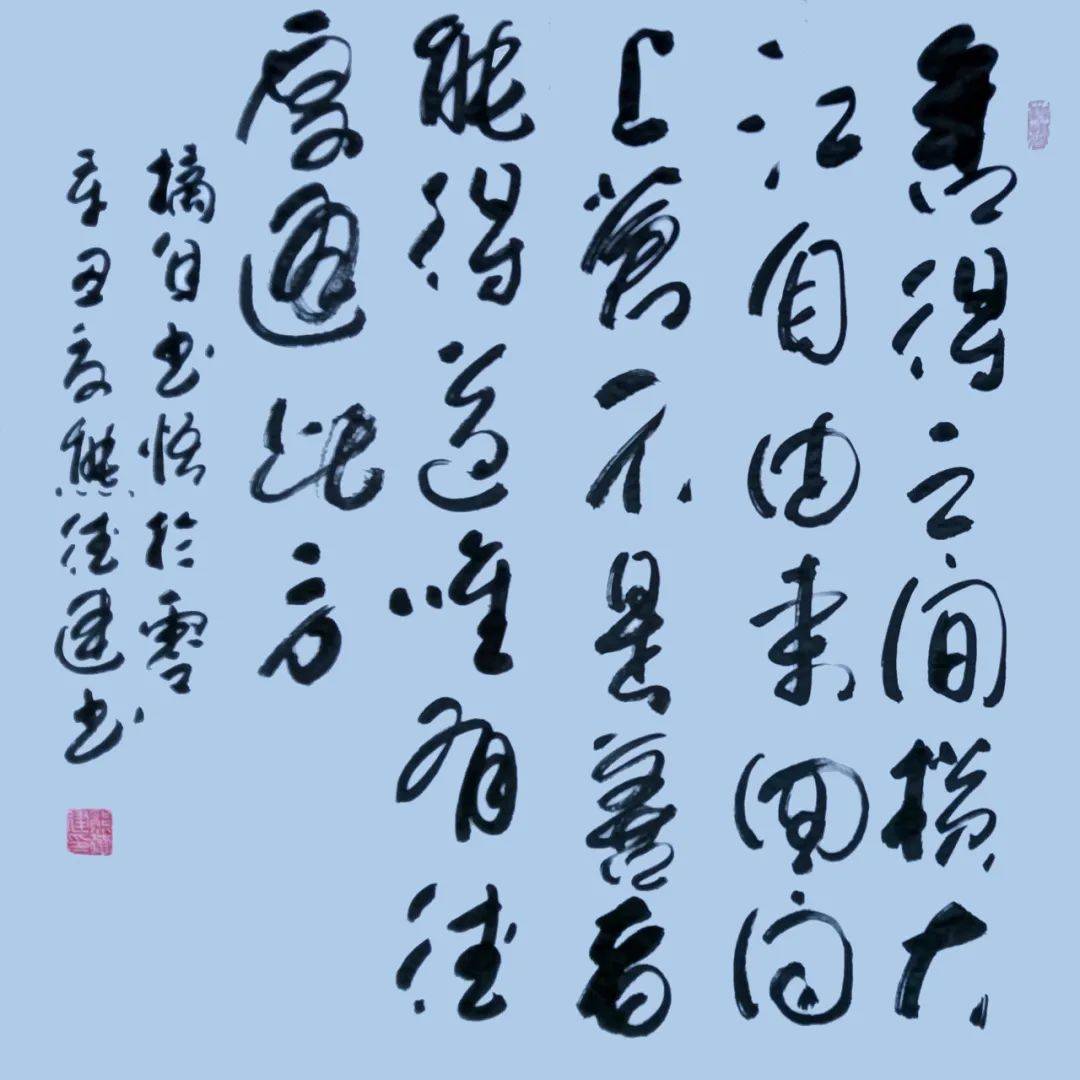

《兰亭序》是王羲之的书法瑰宝,被誉为“天下第一行书”。全文共324字,描绘了东晋士大夫在兰亭溪边聚会、饮酒赋诗的情景。其书法风格流畅自然,笔法变化多端,既有楷书的严谨,又有行书的灵动,展现出王羲之卓越的书法技艺和深厚的文化底蕴。,,在字帖中,王羲之运用了多种笔法,如“提”、“按”、“转”、“折”等,使得每个字都独具特色,展现出其独特的艺术魅力。其章法布局也极为讲究,字与字之间、行与行之间的呼应和联系,使得整篇作品和谐统一,气势磅礴。,,《兰亭序》不仅是中国书法的经典之作,也是中国文化的珍贵遗产。其字帖和图片的赏析,不仅可以让人们欣赏到其卓越的书法艺术,更可以感受到其背后所蕴含的文化内涵和历史价值。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,王羲之的《兰亭序》无疑是一座巍峨的丰碑,它不仅承载了东晋时期的文化精髓,更是千百年来无数书法爱好者顶礼膜拜的圣典,本文将带您走进《兰亭序》的书法世界,通过全文解析与精美图片的赏析,一睹这位“书圣”的非凡风采。

《兰亭序》全名《兰亭集序》,是王羲之为其友人集会所作的一篇序文,同时也是其书法艺术的巅峰之作,这篇序文记录了东晋永和九年(公元353年)三月初三上巳节,王羲之与一群文人雅士在会稽山阴的兰亭溪边举行曲水流觞的盛会,众人饮酒赋诗,王羲之乘兴挥毫,一气呵成此篇序文并书丹于丝帛之上,成就了流传千古的书法杰作。

二、全文解析:文采与情感的交融

《兰亭序》全文共28行,324字,内容不仅展现了东晋文人的风雅生活,更蕴含了作者对生命、自然与宇宙的深刻感悟,全文开篇即以“永和九年,岁在癸丑……”点明时间与地点,随后描述了曲水流觞的场景:“群贤毕至,少长咸集,此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。”字里行间透露出对自然美景的热爱与对人生聚会的珍惜。

文中“虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。”表达了虽无音乐助兴,但以诗酒会友,同样能畅快地抒发内心情感,而“况修短随化,终期于尽;古人云:‘死生亦大矣’,岂不痛哉!”则流露出对生命短暂的感慨与对生死的哲思。

三、书法艺术:笔法、结构与气韵

王羲之的《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,其书法艺术之高超,主要体现在以下几个方面:

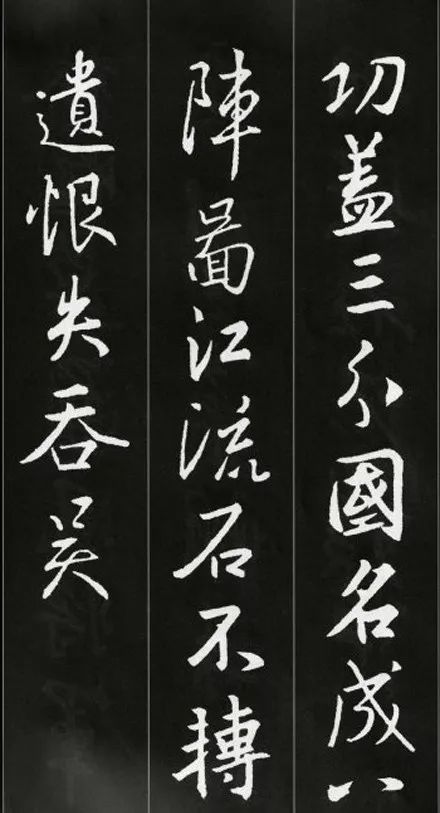

1、笔法多变:王羲之在《兰亭序》中运用了多种笔法,如中锋、侧锋、露锋、藏锋等,使得每个字都富有变化而不失法度,他的笔画既有力度又不失流畅,如“之”、“以”等字的转折处,既见力度又显灵动。

2、结构精妙:每个字的结构都经过精心布局,既有平衡对称之美,又不失自然生动,如“仰观宇宙之大”中的“宇”字,上部宽阔而下部紧凑,形成鲜明的对比,展现出空间的层次感。

3、气韵生动:整篇《兰亭序》如行云流水,一气呵成,字与字之间、行与行之间顾盼生姿,气脉相连,王羲之通过笔墨的轻重缓急、墨色的干湿浓淡,营造出一种时间与空间的流动感,使读者仿佛能感受到那日兰亭溪边的微风拂面、溪水潺潺。

四、图片赏析:直观感受《兰亭序》之美

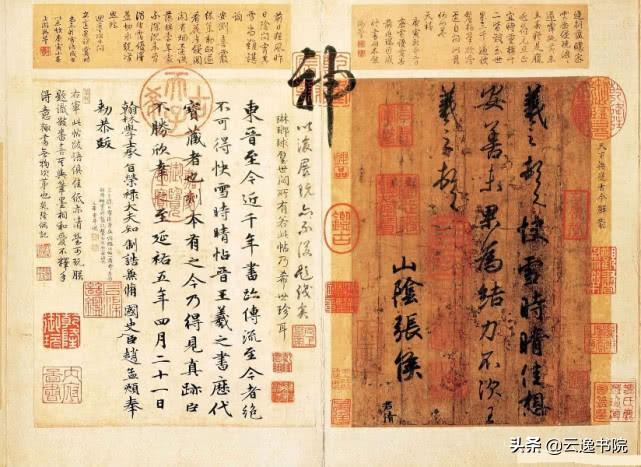

幸运的是,虽然真迹已失传(据传被唐太宗带入墓中),但后世流传下来的《兰亭序》摹本与临本众多,其中以冯承素摹本(即《神龙本》)最为著名,通过这些珍贵的图片资料,我们仍能一窥《兰亭序》的风采:

《神龙本》:此本因卷首有唐太宗李世民御书“神龙”二字而得名,用笔细腻,墨色均匀,结构严谨而不失灵动,尤其是“仰观宇宙之大”一段,笔势开张,气魄宏大,尽显王羲之书法的雄浑之气。

局部特写:通过高倍放大图片,我们可以更细致地观察到王羲之的笔法细节,修短随化”中的“随”字,其撇捺舒展而不失内敛,点画之间呼应紧密,展现出他深厚的控笔能力与对空间布局的精准把握。

墨色变化:在《兰亭序》中,王羲之巧妙地运用了墨色的深浅、干湿变化来增强作品的表现力,通过图片可以明显看到,“死生亦大矣”一句中的“矣”字墨色较淡,而“死生”二字则墨色浓重,这种微妙的墨色对比使得整篇作品更加富有层次感与韵律美。

王羲之的《兰亭序》不仅是一篇文学佳作,更是一件无与伦比的书法艺术品,它以其独特的艺术魅力跨越千年,依然能够触动每一个时代人们的心灵,无论是其文采飞扬的内容、还是那超凡脱俗的书法技艺,都让后世无数书法爱好者为之倾倒,通过全文解析与图片赏析的方式,我们得以更加直观地感受这份跨越时空的艺术瑰宝所蕴含的深邃意境与不朽价值,在快节奏的现代生活中,《兰亭序》如同一股清泉,提醒我们不忘静心品味生活之美、感悟生命之真。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...