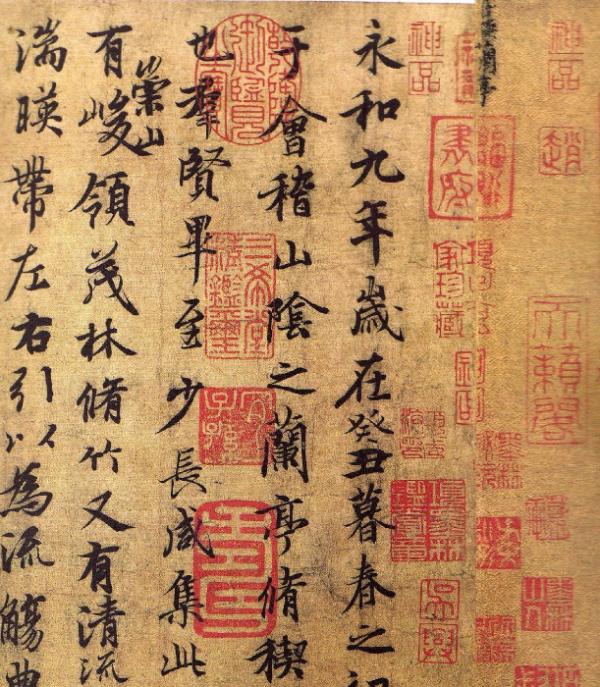

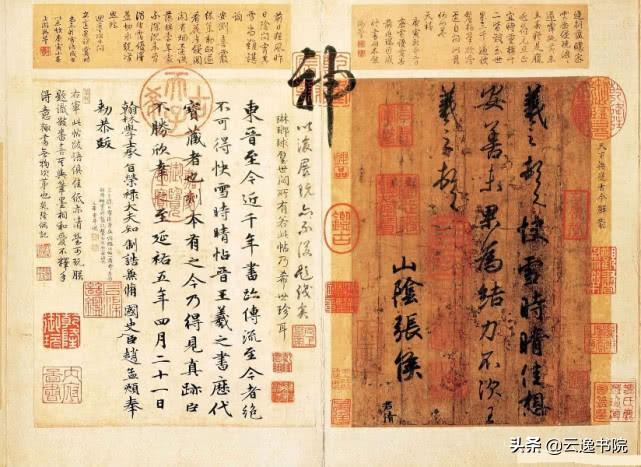

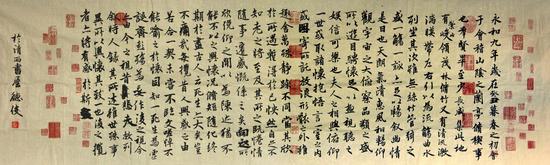

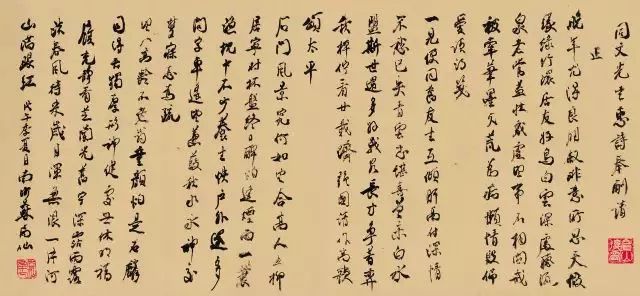

《兰亭序》是王羲之的书法杰作,描绘了他在会稽山阴的兰亭集会,与友人畅游山水、饮酒赋诗的情景。原文以“永和九年,岁在癸丑,暮春之初”开篇,记述了时间、地点、人物和活动,表达了作者对自然美景的热爱和对人生短暂的感慨。,,翻译中,原文的诗意和韵律得到了很好的保留,同时对历史背景和文化内涵进行了详细解释,使读者能够更好地理解王羲之的创作意图和情感表达。,,赏析认为,《兰亭序》不仅是中国书法艺术的珍品,也是中国文学史上的经典之作。其书法风格流畅自然,笔势雄健,结构严谨,被誉为“天下第一行书”。其文学价值也极高,通过描绘自然景色和人物情感,展现了魏晋时期文人的生活情趣和思想风貌。

《千古绝唱——<兰亭序>原文与翻译赏析》

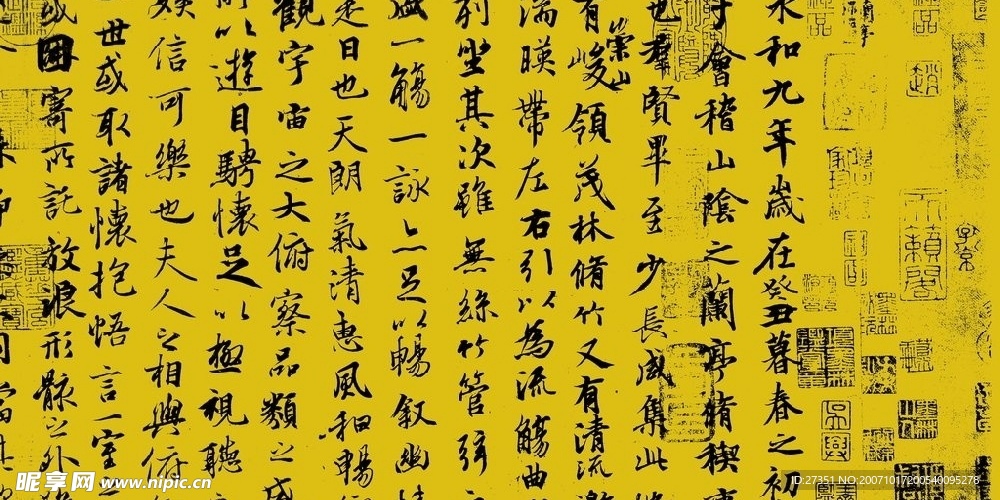

在中国书法艺术的璀璨星空中,王羲之的《兰亭序》无疑是最为耀眼的星辰之一,这篇被誉为“天下第一行书”的作品,不仅以其卓越的书法艺术魅力征服了无数后世文人墨客,更因其深邃的文学内涵和哲学思考而流传千古,本文将带您走进《兰亭序》的原文世界,并附上其翻译及赏析,一同感受那份跨越千年的文化震撼。

原文呈现:

《兰亭集序》

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也,群贤毕至,少长咸集,此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觥一筹,亦足以畅叙幽情,是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

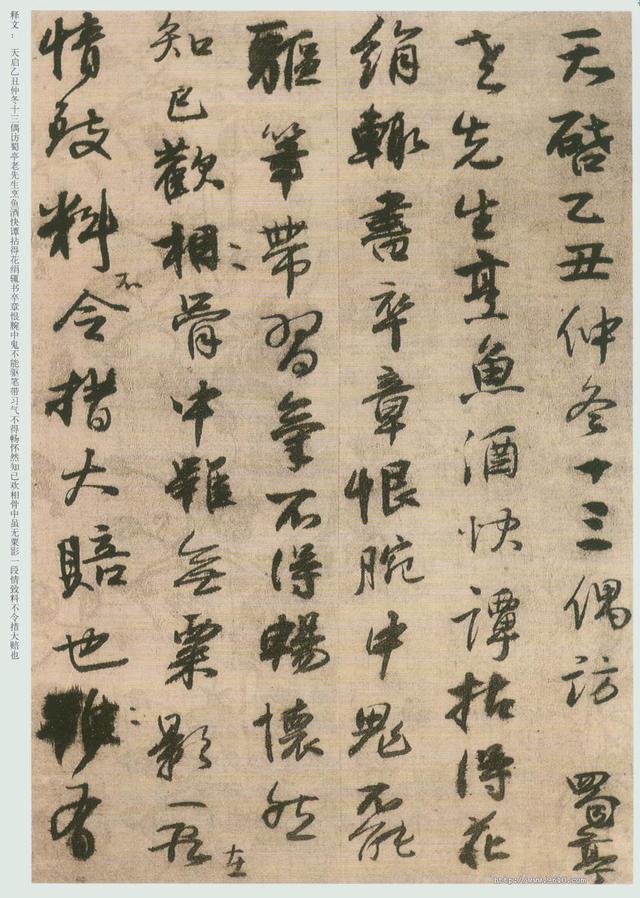

夫人之相与,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽,古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀,固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作,后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也,后之览者,亦将有感于斯文。

翻译赏析:

王羲之在《兰亭序》中以遒劲流畅的笔触描绘了一场春日雅集的盛况,永和九年(公元353年),正值暮春时节,他在会稽山阴的兰亭举办了一场修禊活动,邀请了众多贤达名士,无论年长年幼皆汇聚一堂,此地山峦叠翠、竹林茂密、溪水潺潺、清流激荡,自然风光与人文情感交相辉映,他们沿着蜿蜒的溪水设宴而坐,不设丝竹管弦之乐,仅以酒杯随水漂流,饮酒赋诗,畅谈心怀,那天阳光明媚、空气清新、微风和煦,众人或仰望无垠的苍穹,或俯视繁茂的万物,心灵得以自由翱翔于天地之间,实为人生一大乐事。

王羲之在享受这份欢愉的同时,也不禁感慨人生的短暂与无常,他写道:“人之相与,俯仰之间,已为陈迹。”意味着人与人之间的相聚与别离,在时间的长河中不过是转瞬即逝的痕迹,更何况人的寿命长短随自然规律而变化,最终都将归于尘土,古人有言:“死生亦大矣。”这怎能不令人痛心呢?

王羲之进一步反思了古人对生死之感的共鸣:“每览昔人兴感之由,若合一契。”他发现历代文人对生命和死亡的感慨竟如此相似,不禁临文嗟叹,难以言表,他因此否定了“一死生”和“齐彭殇”的虚妄观念,认为将生死等同看待或忽视年龄差异的做法是荒谬的,他指出后世之人看待今人如同今人看待古人一般,都带着历史的距离感与共鸣,他决定将这次集会的情景与参与者们的感言记录下来,以供后世之人品读与感悟。

赏析:

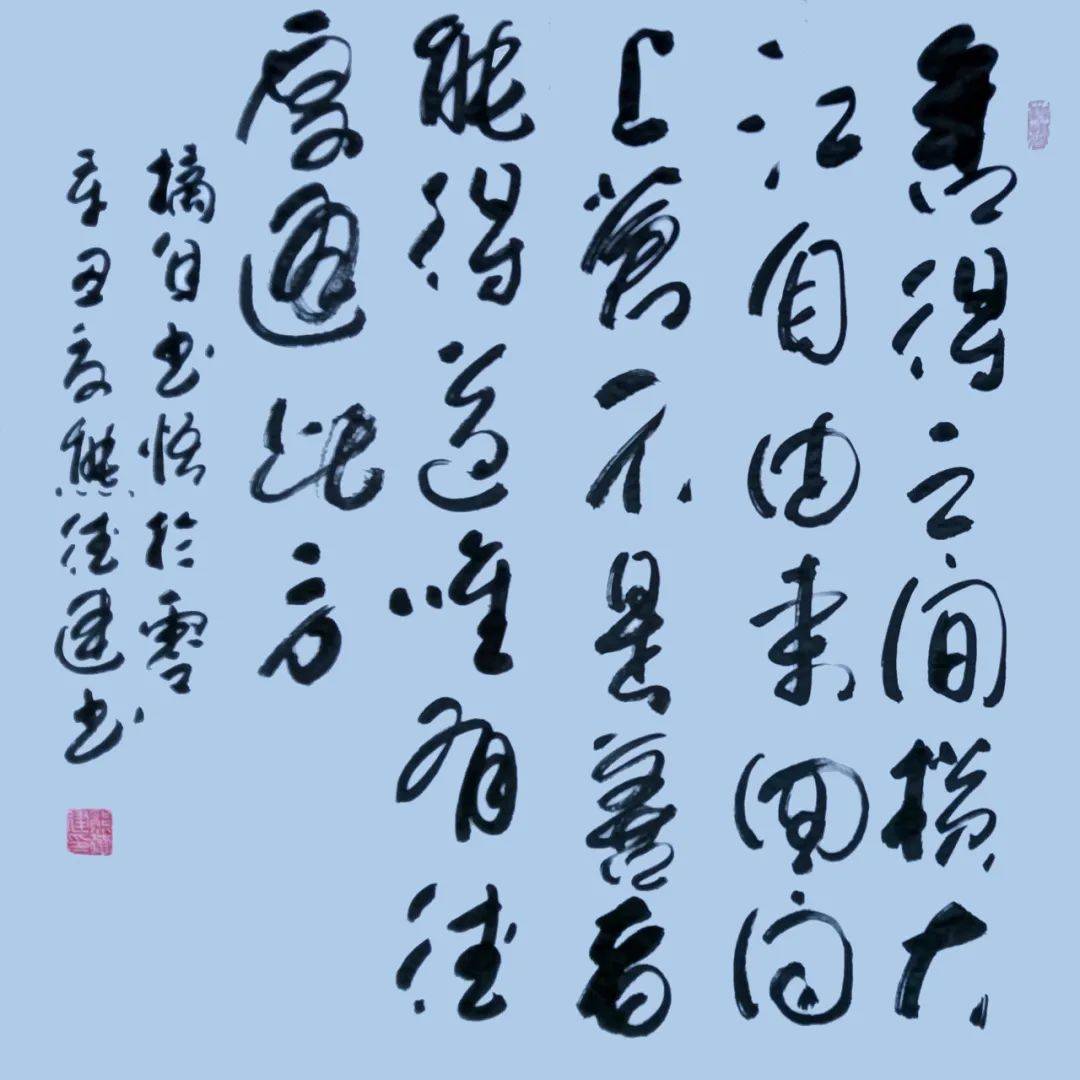

《兰亭序》不仅是一篇优美的散文诗作,更是王羲之书法艺术的巅峰之作,其文字间流露出对自然美景的热爱、对人生哲理的深刻思考以及对时间流逝的无奈感慨,王羲之通过细腻的笔触和流畅的行书风格将这种复杂情感表达得淋漓尽致,他的书法被誉为“飘若浮云,矫若惊龙”,每一个字都仿佛有了生命,跃然纸上。

《兰亭序》的文学价值在于其深刻的人生哲学思考和对自然美的赞美,它不仅展现了魏晋时期文人追求个性自由、崇尚自然的生活态度,也反映了当时社会对生死问题的普遍关注和深刻反思,王羲之在文中表达了对生命短暂和无常的深刻认识,以及对“死生亦大矣”这一古老命题的现代性解读,这种对生命意义的探索和思考至今仍能引起读者的共鸣和深思。

《兰亭序》作为中国书法艺术的瑰宝和文学史上的经典之作,其原文与翻译不仅让我们领略了王羲之卓越的书法艺术和深邃的思想内涵,更让我们在字里行间感受到了那份跨越千年的文化共鸣和人生哲思。《兰亭序》不仅是一幅流动的画卷、一首动人的诗篇、一封给后世的信笺;它更是一种精神的传承、一种文化的积淀、一种对生命永恒价值的追求与探索。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...