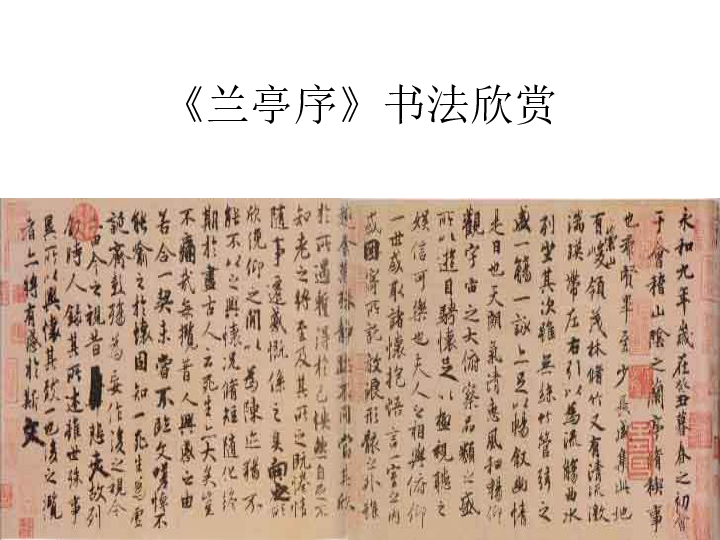

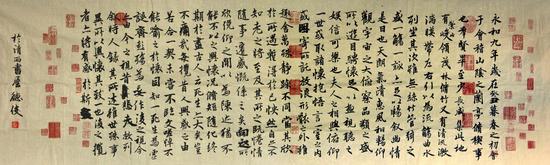

兰亭序是中国书法史上的千古绝唱,由东晋书法家王羲之创作。该作品以“群贤毕至,少长咸集”的兰亭雅集为背景,记录了王羲之与友人赏景、饮酒、赋诗的情景。其书法艺术达到了“飘若浮云,矫若惊龙”的境界,被誉为“天下第一行书”。兰亭序不仅在书法艺术上具有极高的价值,更因其蕴含的文学、历史、文化价值而备受推崇。它不仅是中国书法的巅峰之作,也是中华文化宝库中的瑰宝,对后世书法艺术的发展产生了深远的影响。

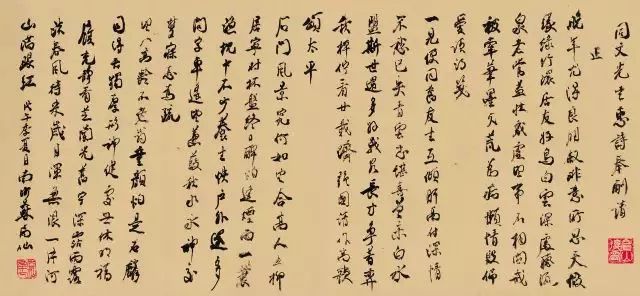

在中国浩瀚的书法艺术长河中,有这样一部作品,它不仅以其独特的艺术魅力跨越千年,仍令无数书法爱好者与学者为之倾倒,它就是被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》。《兰亭序》是东晋书法家王羲之的巅峰之作,其不仅承载了王羲之对自然、人生、艺术的深刻感悟,更以其无与伦比的书法技艺,成为了中国书法史上一座不可逾越的高峰。

兰亭雅集与序文之缘起

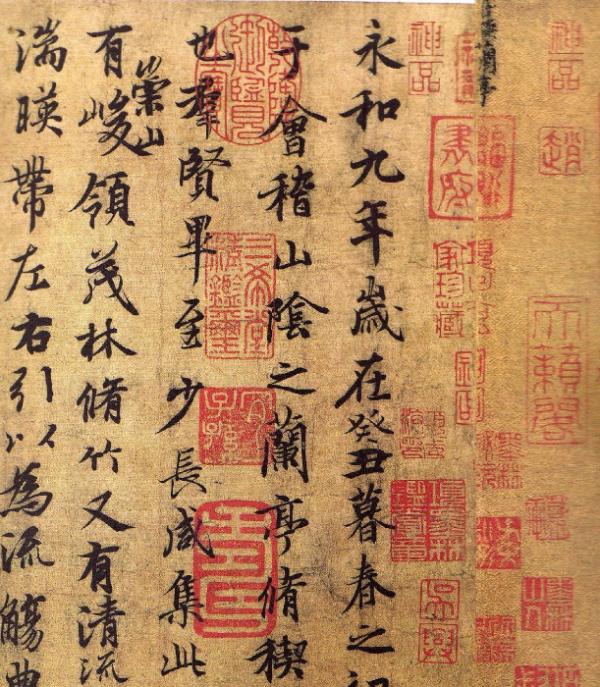

《兰亭序》的诞生,源自于公元353年的一个春日,王羲之与一群文人雅士在会稽山阴的兰亭举行了一场著名的“修禊”活动,这是中国古代一种在春秋两季于水边举行的消除不祥的仪式,但更多时候,它被赋予了文人雅集、吟诗作赋的意味,在这场集会中,王羲之不仅与友人赏景品茗、吟诗唱和,还即兴挥毫,写下了一篇被誉为“千古绝唱”的序文——《兰亭集序》。

书法艺术的巅峰之作

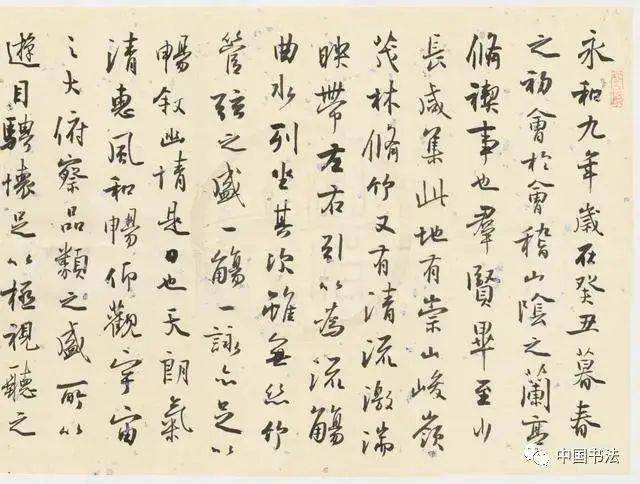

《兰亭序》的书法艺术成就,首先体现在其笔法的精妙上,王羲之运用了“永字八法”的精髓,将横、竖、撇、捺、点、提、钩、折等基本笔画发挥到了极致,每一笔都蕴含着力度与速度的变化,既有“锥画沙”般的入木三分之感,又不失“飞鸟出林”般的自然流畅,他的行书既有草书的灵动,又不失楷书的端庄,形成了自己独特的“王体”风格。

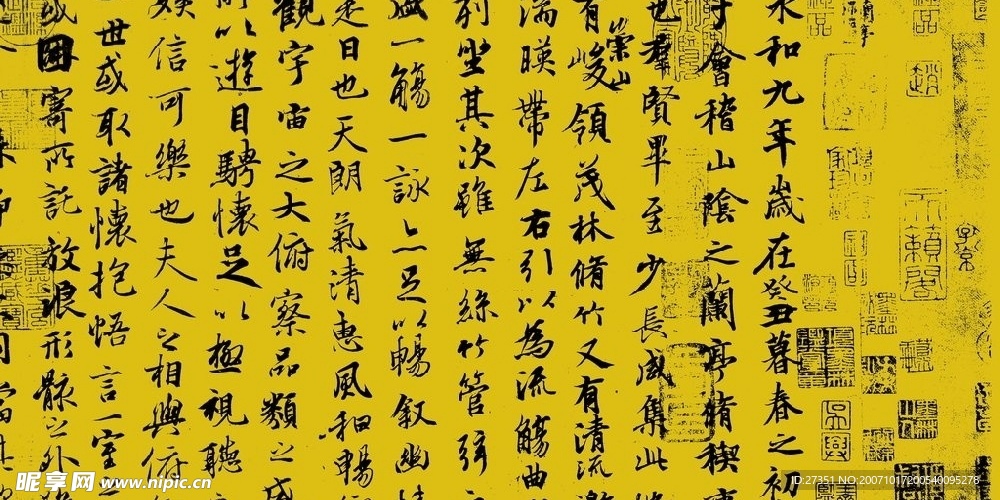

《兰亭序》的结构布局堪称完美,全文共28行,324字,每一字、每一行都经过精心安排,既有变化又和谐统一,字与字之间,行与行之间,既有呼应又有对比,既有疏朗又有密集,形成了一种既对立又统一的视觉效果,这种布局上的精妙设计,使得整篇作品如同一首流动的乐章,旋律优美,节奏感强。

《兰亭序》的墨色变化也是其艺术魅力的重要组成部分,王羲之在书写时,墨色的浓淡干湿运用得恰到好处,使得每一个字、每一行都呈现出不同的视觉效果,有的地方墨色饱满,笔触厚重;有的地方则墨色淡雅,笔触轻盈,这种墨色的变化不仅增加了作品的艺术感染力,也使得整篇作品更加生动、自然。

思想情感的深刻表达

《兰亭序》不仅仅是一件书法作品,它更是一篇充满哲理思考的散文,文章开篇即描绘了兰亭周边的自然美景:“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。”随后笔锋一转,引出了对人生短暂、世事无常的感慨:“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹。”王羲之在文中表达了对生命易逝、时光难留的深刻认识,以及在面对自然美景时的豁达与超脱,这种对人生、自然、艺术的深刻思考,使得《兰亭序》不仅仅是一件书法作品,更是一篇具有哲学深度的文学作品。

后世影响与传承

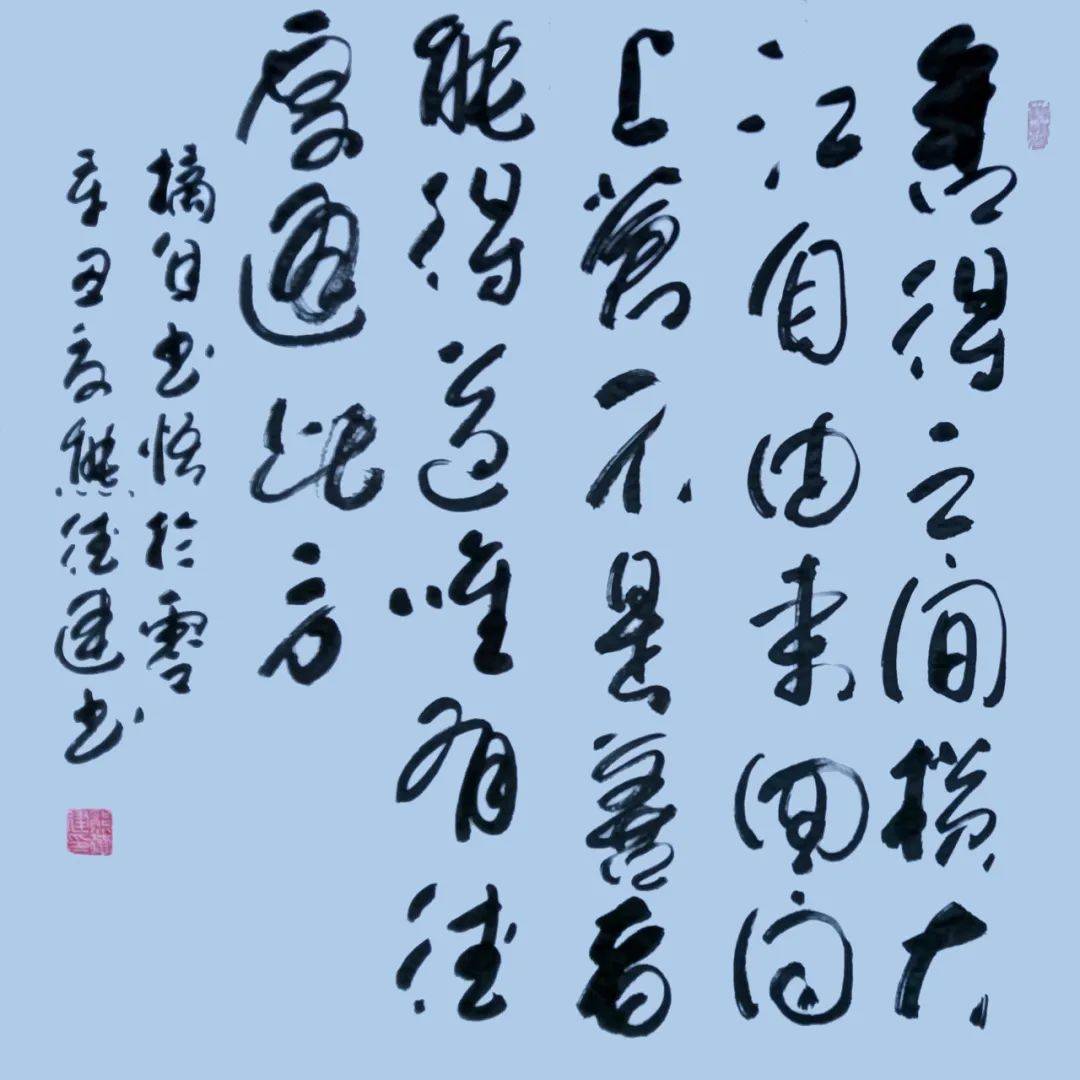

《兰亭序》自问世以来,就成为了无数书法家竞相临摹的范本,从唐代的欧阳询、虞世南,到宋代的苏轼、米芾,再到明代的董其昌、清代的王铎等,无数书法大家都在不同程度上受到了《兰亭序》的影响,他们或直接临摹其形,或借鉴其神,使得《兰亭序》的艺术风格得以在后世不断传承与发展。

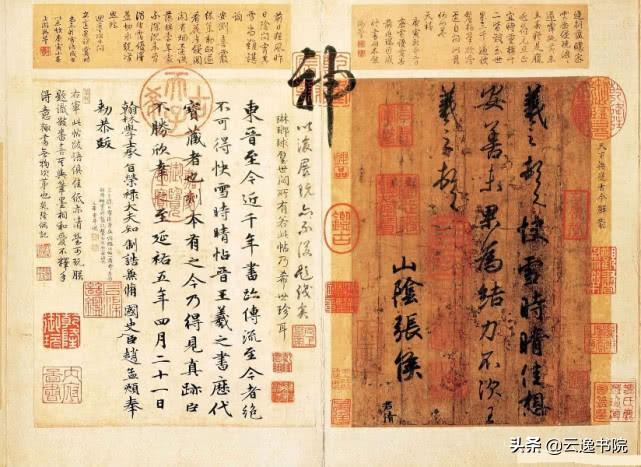

《兰亭序》的真迹在历史上却几经波折,据传在唐太宗李世民死后随葬于昭陵,至今未有出土,我们现在所能见到的多是各种摹本和临本,尽管如此,《兰亭序》的艺术魅力与文化价值却丝毫未减,反而因其神秘性而更显珍贵。

《兰亭序》不仅是中国书法艺术的一座高峰,更是中华文化宝库中的一颗璀璨明珠,它以其独特的艺术魅力、深刻的哲学思考以及跨越千年的影响力,成为了无数书法爱好者和学者心中的圣物,每一次对《兰亭序》的欣赏与解读,都是一次心灵的洗礼与思想的碰撞,它让我们在欣赏书法之美的同时,也能感受到古人对生命、自然、艺术的深刻理解与感悟,正如王羲之在《兰亭序》中所言:“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”生命虽短,但通过艺术的不朽传承,我们的精神可以跨越时空的限制,与古人共鸣。《兰亭序》正是这样一座桥梁,连接着过去与未来,让每一个时代的人都能在其中找到自己的影子与共鸣。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...